|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

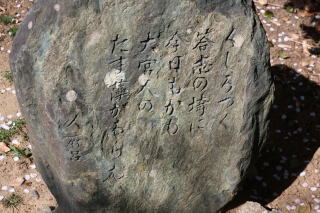

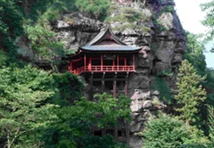

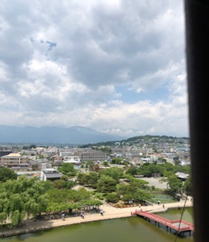

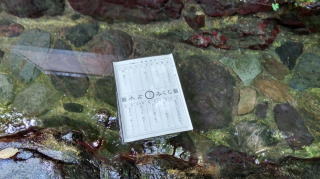

| 令和5年12月 近くて遠い宇治 令和5年11月 私の秘密基地 令和5年10月 房総半島の鋸山 令和5年9月 春日井市都市緑化植物園(グリーンピア春日井)  吟行会に慣れることを目的にたんぽぽ句会では、春日井市都市緑化植物園(グリーンピア春日井)で吟行を開催することにした。ここは、園内が平坦で屋根付き休憩所が多く、句会をする施設もあるので、移動が苦手な方も参加しやすい場所である。加えてもっといろんな場所を見てみたい方には、岩船神社コースをオプションとして用意した。 吟行会に慣れることを目的にたんぽぽ句会では、春日井市都市緑化植物園(グリーンピア春日井)で吟行を開催することにした。ここは、園内が平坦で屋根付き休憩所が多く、句会をする施設もあるので、移動が苦手な方も参加しやすい場所である。加えてもっといろんな場所を見てみたい方には、岩船神社コースをオプションとして用意した。タイムスケジュールは、下記のとおり。 ①岩船神社(10:00)---[廻間第一古墳]---[げんき牧場] ②[グリーンピア春日井](11:00)---園内で食事---句会開始(14:00)---解散(15:30) [岩船神社オプションコース]は、10時より吟行を開始し、 11時に[グリーンピア春日井コース]と合流した。 ①[岩船神社オプションコース]の見どころは、岩船神社・岩船神社由来の大岩、廻間とんぼ池・時期には蛍が飛ぶ大谷川・廻間第一古墳・げんき牧場・宮瀧大池(溜池)・春日井三山(弥勒山・大谷山・道樹山)のビュースポットである。 同行程は歩いて15分程度の中に纏まっている。合流場所迄は車で移動(約10分)である。  ②の春日井市都市緑化植物園(グリーンピア春日井)は、春日井市の緑化推進の拠点として1988年(昭和63年)に完成し、広さは24ha(東京ドームの5倍以上)。園内には、植物の温室・壁泉・カナール・芝生広場・動物ふれあい広場・菖蒲園・梅園・果樹見本園・・万葉苑・つばき園・ボート池(大久手池)など萌える時期、花の時期、紅葉の時期と年間を通して楽しめる場所である。また道を挟んで迎えには築水の森・築水池に囲まれた春日井少年自然家があり、フィールドアスレチック、ハイキング、バードウオッチングや、シデコブシの群落(春日井の天然記念物)、野草園など緑あふれる自然がある。 グリーンピア春日井への電車でのアクセスは、JR中央線高蔵寺駅で下車し、名鉄バス4番乗り場から「植物園行き」(ニュータウン経由)に乗車し終点で下車(約20分)である。岩船神社とグリーンピア春日井を合わせる場合は、車が必要となる。 皆さん小さなグループに分かれそれぞれ吟行を楽しんだ。短期間に作句する訓練の吟行会だったが、その間に園内で昼食のおにぎりを頬張り世間話もしながら皆さん時間通りに投句でき、句会も無事開催できた。 (松原和嗣)  【吟行の1句】 初夏や立ち寝の驢馬のよろけたる 小川由美子 仰向けでポニー砂浴び風薫る 木全 一子 姫薔薇の日当りの枝花ゆたか 高岡 佳子 吟行の野外テーブル蟻走る 田中 惠子 句友待つ池のほとりや風薫る 田中 和子 尻振つて親の後追ふ烏の子 野村 君子 蛇出るてふ散策路口足すくむ 日比 達夫 沼杉の根方に響く牛蛙 丸山貴美子 ほとゝぎす啼くや湖面に風の脚 安藤 一紀 杉の気根あまたや牛蛙 伊藤 克江 大鯉のバジャリと跳ねて夏きざす 松原 和嗣   令和5年8月 京都萬福寺 京都句会で2013年8月6日に伏見の黄檗山萬福寺を訪れた。  奇しくも広島への原爆投下の日。 奇しくも広島への原爆投下の日。京都句会はこの年4月に発足。吟行は5月から始めたので4回目の吟行である。 萬福寺は中国僧隠元が1661年に開創した禅寺。伽藍は歩きやすい回廊で整然と結ばれている。 山門前に「山門を出れば日本ぞ茶摘うた」という異国情緒の境内を詠った田上菊舎の句碑がある。 拙句は初めは「ささくれし大き魚板や原爆忌」であったが、引き返してもう一度眺めた結果「ささくれし漁板の鱗原爆忌」と直した。 緑川洋一の、黒い卍の高欄と白砂の対比のモノクロ写真に憬れて、若いころ訪れたことも懐かしい思い出である。 (松井徒歩)    運び来し香椿の木や蝉の殻 令和5年7月 山の辺の道憧憬 ― 三輪山 ―  今年の5月9日(火)コロナが沈静化し、長年の句会の夢であった「山の辺の道」へ出かけた。行程は、JR桜井線の三輪から巻向のわずか1区間であるが5時間弱かけてガーデン句会のメンバー8名で歩いてきた。 今年の5月9日(火)コロナが沈静化し、長年の句会の夢であった「山の辺の道」へ出かけた。行程は、JR桜井線の三輪から巻向のわずか1区間であるが5時間弱かけてガーデン句会のメンバー8名で歩いてきた。先ずは、大神神社へ。近鉄名古屋駅から電車を乗り継ぎ約2時間余、JR三輪駅で下車徒歩6分ほどで、大神神社の大鳥居が見えたときはほっとした。 大鳥居拝し安堵の冷素麺 秀子 大神神社では、時間の都合で今回は拝殿に上がることを遠慮したが、拝観を申し込めば拝殿の中からご神体である三輪山を三つ鳥居越しに拝むことができる。神庭には、三輪の大物主の化身の白蛇が棲むという神木がありお酒や卵が供えてあった。椎の花が拝殿の檜皮葺きを覆うようにひかり、巫女の緋色の袴が風にあおられ眩かった。  神杉の巳のすむ洞や緑さす 順子 神杉の巳のすむ洞や緑さす 順子新樹光巳の神杉にカップ酒 けい子 次に、薬草園のある木下闇の久(く)すり道を抜け隣の大神神社の摂社でもある狭井神社へ。 拝殿横には万病に効く霊泉がわくという薬井を汲み喉を潤した。 聖五月狭井の霊水甘かりき 照美 清和なり四手結ふ三輪山(みわ)の登拝口 秀子  続いて、これも大神神社の摂社で三つ鳥居のある檜原神社へ向かう。山の辺の道の風物でもある、朝採りの筍や唐辛子などが葭簀張りの無人スタンドで売っていた。お金を入れずに持ち帰らないで下さいと小さな字で書かれていることに胸が痛んだ。 山裾に無人の露店莢豌豆 けい子 明るい若葉の柿畑に山吹、蓮華に菫、蛇苺、長鳴く鶯等々山の辺の道の草木に話しかけガーデン句会の(ガイド?)本領を満喫した。平安の高僧玄賓が隠棲したと伝える庵の長い塀に影なす大杉にふと謡曲「三輪」の幻想がよぎった。  やはり神社には社殿がなく三つ鳥居越しにご神体の三輪山を拝礼した。素朴な藁の房を垂らした。注連柱(鳥居)から二上山が一望でき、箸墓古墳への道がのびていた。 やはり神社には社殿がなく三つ鳥居越しにご神体の三輪山を拝礼した。素朴な藁の房を垂らした。注連柱(鳥居)から二上山が一望でき、箸墓古墳への道がのびていた。その道を歩きたいという気持ちを惜しみつつ、巻向き川のさわやかなせせらぎを聞きつつ万葉歌碑を巡り巻向き駅に向かった。 清水湧く山の辺の道皇子の歌碑 照美 初夏の夕日まぶしき大和棟 雅江 白壁の蔵を映せり植田水 小夜子 山の辺の道に香れり花蜜柑 康子 人麻呂の歌碑に挿頭せり花うばら 秀子 振り返ると、山裾を歩いているうちは気付かなかった三角形の三輪山のなだらかな美しい全容に目を見張った。 三輪山のゆるき稜線夏に入る 洋子 (野島秀子)    令和5年6月 万葉の小径  4月に入り、雲一つない晴天の日、新しい仲間が増えて活気あるリラ句会の6人で、蒲郡市西浦町の「万葉の小径」へ出かけました。西浦半島の先端には、2つの小山がありまして、ひとつは西浦温泉郷で「銀波荘」「ホテル東海園」など多くの温泉旅館が建っています。コロナ収束に近づき、全国旅行支援もあって、観光客は少しずつ以前に戻りつつあるようです。もうひとつの小山にあるのが、「万葉の小径」。 4月に入り、雲一つない晴天の日、新しい仲間が増えて活気あるリラ句会の6人で、蒲郡市西浦町の「万葉の小径」へ出かけました。西浦半島の先端には、2つの小山がありまして、ひとつは西浦温泉郷で「銀波荘」「ホテル東海園」など多くの温泉旅館が建っています。コロナ収束に近づき、全国旅行支援もあって、観光客は少しずつ以前に戻りつつあるようです。もうひとつの小山にあるのが、「万葉の小径」。西浦温泉パームビーチは2つの小山の真ん中にある白砂の海水浴場、サップボートをする若者が集まります。海水浴場の駐車場の東側には「万葉の小径」の大きな木の看板があり、登り始めは急な階段ですが、皆張り切って登っていきました。 702年、持統天皇が伊勢神宮に寄った後、三河国の当地周辺行幸の際に同行した、高市黒人(武智の黒人)が詠んだ歌などを含め、当地ゆかりの万葉の歌碑が道々に建てられています。万葉の歌碑の前で立ち止まり、声に出して読みながら、上へと進みました。 くしろつく 答志の埼に 今日もかも 大宮人の たま藻かるらむ 人麻呂 四極山 うち超え見れば 笠縫の 島こぎかくる 棚無し小舟 黒人 いづくにかふなはてすらむ あれのさき こぎたみゆきし たななしをぶね 黒人  最初の展望台は海岸から10メートルほどの高さ。パームビーチが耀き、その向こうには大きな貨物船が航行する様子が眺められます。 最初の展望台は海岸から10メートルほどの高さ。パームビーチが耀き、その向こうには大きな貨物船が航行する様子が眺められます。その先には、黒人の歌にある「阿礼の埼」との案内板がありますが、場所特定に関しては諸説あるようです。しかし、ここからの眺めは最高で、万葉の歌人もこの光景を見て、心躍ったのではないかと、推測しました。 山桜は満開を過ぎたようで、歩く道々での飛花落花を楽しめました。 その日は、西浦園地の「さくら祭り」が行われていたので、「万葉の小径」を下り、反対の小山の西浦園地に行き、ブルーシートを敷いて、みんなでお弁当を食べました。「地元なのに、こんないいところがあるなんて、今まで知らなかった」という句友もいて、ずっと蒲郡の住人の私は、「えへん」とちょっぴりの高揚感に浸りました。 (長崎マユミ) 万葉の小径日当たり舞ふ桜 ひとみ 山桜越しに岬の旅館街 純 人麻呂の歌碑の辺ひそと金瘡小草 みなみ 慰霊碑のまはり明るく飛花落花 あづき 万葉の歌碑立つ岬飛花落花 マユミ 海よりの風に舞ひ散るしやぼん玉 一古    令和5年5月 近場の吟行  コロナ禍の今、句友との吟行もままならなくなって久しい、誰もが独り吟行を余儀なくされていることでしょう。 コロナ禍の今、句友との吟行もままならなくなって久しい、誰もが独り吟行を余儀なくされていることでしょう。私の住まいは岐阜県海津市南濃町で、この頃はもっぱら近場での独り吟行をしております。 伊勢参りの人で混みあったという伊勢古道は、我が家の西の山麓の蜜柑山を通り、伊勢へと続いております。濃尾平野を一望にするこの辺りは家から近いこともあって、投句日が近づくとよく出かける私の吟行地です。 昔、太古の人たちが住み着いたという玄室が今もみかん畑の中に崩れずに残っており、太平洋戦争の戦没者を供養する丈余の板碑も山神様と並んで建っています。1句が欲しいのは本心ですが、美しい景色とおいしい空気に元気を取り戻して帰宅します。 近くに吟行地があることは、俳句作成の助けとなっております。 (坪野洋子) 戦没の板碑を濡らす花の雨 洋子3句 四阿の蒼き陶椅子春うらら 弁当の蝶々結びや野に遊ぶ   令和5年4月 都会のオアシス「能古島(のこのしま)」  実家に行った帰り、博多で新幹線を降りてよく行くところがあります。 実家に行った帰り、博多で新幹線を降りてよく行くところがあります。福岡市姪浜の能古渡船場からフェリーで約10分の好アクセス、小島ながら自然豊かな島です。10分だけですがフェリーの旅が心地いいのです。 冬の雨フェリー降り来る車椅子 美智子 「能古島」は、井上陽水の名曲「能古島の片思い」などの歌でも有名ですので、ご存じのかたもいらっしゃるのではないでしょうか。 季節の花や海などが美しく、島内一周しているとさまざまな絶景に出会えます。この島は古代、北九州防衛のために配置された「防人」が置かれていたことが分かっている全国唯一の場所だそうです。  防人の守りし海に冬の雨 美智子 唐の国彼方にありて霧深し 美智子 7世紀前後につくられたとされる「早田古墳群」、江戸時代の鹿の狩猟場のなごりの「鹿垣」など、歴史を感じさせるスポットも数多く点在しています。万葉集にも詠われるなど歴史豊かな場所でありますので、のんびり散策しながら、歴史ロマンにひたることもできます。 モガリ笛いく夜もがらせ花二逢はん 一雄 毎年5月第3日曜日に、文学碑の前で「花逢忌(かおうき)」が行われ、大勢の人が彼をしのぶために訪れるそうです。 福岡市北区から20キロほど離れたところにお椀型の島「玄海島」がありますので、また島巡りができそうです。是非行ってみたいと思っていますし、釜山行きのフェリー乗り場も近くにありますので釜山にも・・・なんだか楽しみになってきました。 (玉井美智子)   令和5年3月 布引観音  「牛に引かれて善光寺参り」の伝説で有名な布引観音は、長野県小諸市の布引山にある。信濃三十三観音霊場の第29番札所に当たる天台宗の寺院で、正式名称は布引山釈尊寺。行基の創設と謂う。 「牛に引かれて善光寺参り」の伝説で有名な布引観音は、長野県小諸市の布引山にある。信濃三十三観音霊場の第29番札所に当たる天台宗の寺院で、正式名称は布引山釈尊寺。行基の創設と謂う。しなの句会は小諸虚子記念館を句会場にしているが、これまで2度、布引観音を吟行した。1回目は、2019年(令和元年)7月。会員3名、関東よりゲスト4名、名古屋からゲスト3名、総勢10名での吟行となった。 布引観音へのコースは2通りある。1つは千曲川沿いの長野県道40号線から入るコース。駐車場から大岩を組んだ山道を修験者の如く一気に登る。2つ目のコースは、山腹にある九十九折コース。釈尊寺の檀家の皆さんが車で利用している狭い道である。10名の足では、修験者コースは無理と判断し、会員の車2台で、九十九折コースを選んだ。 吟行2回目は、2022年(令和4年)7月。コロナ感染が心配される時期だったので、会員3名のみで九十  九折コースを車で釈尊寺を目指した。 九折コースを車で釈尊寺を目指した。下闇の裏参道に分け入れり 幸子 対向車が来ると、避難場所までバックしなければならず,冷や冷やしながら運転すること7・8分。檀家さんの駐車場に車を止め、沢沿いの道を歩いて下る。 所々に摩崖仏や石仏が見られ、5分程で釈尊寺の山門に辿り着いた。 十薬の群るる奥処に摩崖仏 幸子 山門を入り、社務所を通り抜けると本堂が建つ。この日は紫陽花の花が満開で、絵馬が風に揺れ、虫食いの木仏の裾を夏蝶が横切り、谷間に消えていった。  虫食の木仏の襞に夏蝶来 幸子 境内に置かれたいくつもの水盤に蓮が無造作に植えられ、その中の白蓮が、丁度蕾を開いたところだった。彼方には、木の間から浅間山や小諸の街が遠望できる。 霊域の狭間に遠く夏浅間 幸子 伝説の牛の像が寝そべる傍らを進むと、岩屋に安置されたお堂が並び、地層の洞を潜ると、六地蔵が迎えてくれる。傍らの脱衣婆や閻魔大王像がおおらかで、心がほぐれる。 幾筋も地層重なる洞涼し 幸子  布引観音の崖は、数十万年前の小諸湖が隆起したもの。堆積物の地層が露出して、独特の形状をなしている。 峰雲や隆起の岩の迫り出せる 幸子 吟行では尋ねられなかったが、西行法師が3年修行した西行窟や芭蕉句碑、善光寺につながると謂われる善光寺穴もあるとのこと。 いよいよ、断崖絶壁に立つ宮殿(国の重要文化財)へと歩を進める。釈尊寺は幾度も戦火に遭っている。しかし、岩屋の奥深くにあった観音堂も宮殿も焼けずに残っており、鎌倉時代の建立のままだそうだ。岩屋の中の宮殿の開き戸が、黄金の光を放っており、まさに神秘的。地層の岩に守られていると思った。  千年の宮よ茂りの岩屋堂 幸子 まるで空中楼閣のような拝殿は、懸崖の上に立つ。万緑の木々の上に広がる夏空。拝殿の奥に鎮座する眼の欠けた撫で仏が印象的で、万緑と対話しているかのように思えた。(高橋幸子) 夏深し岩に抱かるる風化仏 幸子    令和5年2月 東京下町 初吟行 3年ぶりに開催された関東支部新年大会の翌日、河原地主宰、名古屋方面からお越しいただいた同人の皆  さまと関東支部合わせて16人で東京の下町を吟行しました。 さまと関東支部合わせて16人で東京の下町を吟行しました。まず向かったのが清澄庭園。紀伊國屋文左衛門、岩崎弥太郎ゆかりの庭園で、今は東京都指定名勝になっています。園内には岩崎家が集めた伊豆磯石、伊予青石、佐渡赤玉石などの名石が無数に置かれ「石庭」の観を呈しています。記念写真を撮って、園内の名石を渡りながらの吟行です。 庭園をあとにして10分ほど、小名木川に架かる万年橋を渡ると芭蕉稲荷があります。大正6年の台風の後、この辺りから「芭蕉遺愛の石蛙」が出土したそうで、同10年にこの地を「芭蕉翁古池の跡」と指定したとのことです。芭蕉稲荷で手を合わせ、皆さん何をお願いしたのでしょうか。  芭蕉稲荷の奥に続く階段を上がると隅田川と小名木川を望む展望庭園(小さいです)に芭蕉像があります。この芭蕉像は夕方になると北の方角を向くという噂があります?確かめた人はいないそうです? 芭蕉稲荷の奥に続く階段を上がると隅田川と小名木川を望む展望庭園(小さいです)に芭蕉像があります。この芭蕉像は夕方になると北の方角を向くという噂があります?確かめた人はいないそうです?旅立つ芭蕉も見たであろう景色を眺め、近くの芭蕉記念館へ。ここには出土した「石の蛙」がうやうやしく展示されています。  お昼は地下鉄で人形町へ。ここは江戸時代、歌舞伎小屋の中村座と市村座があり、浄瑠璃や人形芝居も盛んであったため人形遣いが多く住んでいたそうです。そのことから「人形町」と呼ばれるようになったと言われています。今はオフィス街でもあり、甘酒横丁を中心に飲食店や商店が連なっています。 お昼は地下鉄で人形町へ。ここは江戸時代、歌舞伎小屋の中村座と市村座があり、浄瑠璃や人形芝居も盛んであったため人形遣いが多く住んでいたそうです。そのことから「人形町」と呼ばれるようになったと言われています。今はオフィス街でもあり、甘酒横丁を中心に飲食店や商店が連なっています。最後は明治座、水天宮などを散策しながらの吟行。冬晴れの穏やかな日差しの中の初吟行でありました。(関根切子) 譲り合ひ渡る飛び石冬うらら 切子 初吟行芭蕉稲荷に手を合はす 切子 令和5年1月 博物館明治村  博物館明治村は、昭和40年に開村、愛知県犬山市郊外入鹿池に面してに主に明治の建築物を保存展示している。現在の村長は平成27年より阿川佐和子氏が務めている。村長は4代目となる。 博物館明治村は、昭和40年に開村、愛知県犬山市郊外入鹿池に面してに主に明治の建築物を保存展示している。現在の村長は平成27年より阿川佐和子氏が務めている。村長は4代目となる。ふう句会のメンバー4名で令和4年4月15日(金)吟行会を行った。  各自、車にて集合の為、駐車場のある帝国ホテル側から入村する。初めに帝国ホテルからスタート。 各自、車にて集合の為、駐車場のある帝国ホテル側から入村する。初めに帝国ホテルからスタート。中央玄関のみの保存であるが、真正面から見る帝国ホテルは左右対称のとてもバランスのとれた建物である。内部もいかにも柔らそうなで、しかも頑丈なつくりのテラコッタの幾何学模様が美しい。 春灯の洩るるロビーのテラコッタ 多恵子 小泉八雲避暑の家 小泉八雲が夏の避暑として使ったという家は、駄菓子屋として実際に駄菓子や懐かしい玩具を売っている。 駄菓子屋の紙風船にうす明かり 誠  SL SL明治村を実際に走っているSLは村内のSL名古屋駅からSL東京駅までをゆっくり走る。明治村には2両のSLがあり、1両は明治5年より新橋〜横浜を走っていた12号。もう1両は明治45年アメリカから輸入されたものだそうだ。 SLの煙たなびく木の芽山 多恵子  ザビエル天主堂 ザビエル天主堂明治23年京都河原町三条に建てられたものを明治村に移築された。内部には美しいバラ窓が取り外されて展示されていて、目の前で見ることができる。結婚式なども挙げることができ、時折結婚式に出くわすことがあり得した気分になる。 ザビエルの伝道はるか影おぼろ きえ  大井牛肉店 大井牛肉店神戸元町から移築されている。2階建の洋風ベランダがいかにも国際ゆたかな神戸らしい雰囲気があり、明治の外国人できっと繁盛したのだろう。 駘蕩やのれん褪せたる牛鍋屋 とし子 「博物館明治村」はテーマパークとしては日本で3番目の広さで100万M3も有ります。東京ディズニーが51万M3なのでそれより広いということになります。犬山に住んでいる私たちでも全部の建物はとても巡りきれていません。他の犬山在住の人々も全部見て回った人は少ないのではないでしょうか。価値ある歴史的建造物の村が身近にあることを有難く思います。(酒井とし子) 令和4年12月 松本城  長野県松本市にある国宝松本城。五重六階の天守閣が現存し壮観です。ことし6月その松本城へ家族と行きました。 長野県松本市にある国宝松本城。五重六階の天守閣が現存し壮観です。ことし6月その松本城へ家族と行きました。お城に隣接する松本城公園側から行くと、蓮池に白やピンクの睡蓮が咲き始めていました。  咲き初むる城のほとりの未草 ひろ子 黒門をくぐり平城らしい広々とした敷地の本丸と二の丸御殿の跡地には、手入れの行き届いた芝生の緑が鮮やか。その先に黒壁の松本城大天守が堂々と聳えるように構えています。大天守に向かって右側には乾小天守と渡櫓、  左側には辰巳附櫓、月見櫓があります。修学旅行生が訪れ、またこの時期長野市で善光寺御開帳が開かれていたため、長野県めぐりの観光客が多くなかなかの賑わいでした。 左側には辰巳附櫓、月見櫓があります。修学旅行生が訪れ、またこの時期長野市で善光寺御開帳が開かれていたため、長野県めぐりの観光客が多くなかなかの賑わいでした。夏空に映ゆ漆黒の大天守 ひろ子 外は汗ばむほどでしたが、場内は意外な涼しさ。板張りの床が黒光りしたり木肌が剥げていたり、1590年代の戦国時代末期に建てられたという歴史が感じられます。急階段をよじ登るようにして6階の最上階へ。窓から眺める街並みの向こう、走り雲の隙間にアルプスが見え、爽やかな風が吹き渡っていました。かつての武将もここから山並を眺めながら、策略を練っていたのかと、思いを馳せました。  天守より青き 天守より青き月見櫓は、江戸時代に入ってから増築された建物。天守には敵が攻めてきた際に石を落としたり、火縄銃で撃ったりするための「石落」と言われる小さな窓がありましたが、月見櫓はその代わりに月を愛でるための、大きく開口するしつらえとなっていました。朱色の勾欄がめぐらされ雅な雰囲気があり、江戸時代となり戦のない平和な時代の武家の生活が偲ばれます。 様々な見どころをもつ松本城。なみなみと水をたたえた堀に映る城の姿も美しく、ゆったりとした気分で楽しめました。 (奥山ひろ子) 令和4年11月 山形紀行 山寺へ 長引くコロナ禍の籠りの間隙を縫って、4月11日から2泊して山形に旅行した。山形と言えば松尾芭蕉、奥の細道の山寺があり、最上川を詠んだ俳句が浮ぶ。今回は高齢の母を交えた家族3人の温泉旅行、計画者の私見を入れ先ず旅のスタート山寺へ。最寄りの名古屋小牧空港を午前8時のFDA航空で出発し、山形空港からレンタカーで午前11時には山寺に到着した。山寺は栗田やすし顧問が講演された第57回全国俳句山寺大会(平成26年7月13日)の折に、伊吹嶺関東支部の同志と拝観していて、今回は2度目だ。芭蕉の奥の細道は命がけの長旅、現世では寸時に芭蕉の山形を訪ねることができる。交通網が発達し誠に便利、ゆっくり時間をかける旅はむしろ贅沢となった。兎にも角にも観光客のまばらな山寺を静かに登る。  閑さや岩にしみ入る蝉の声 芭蕉 芭蕉が詠んだ名刹山寺(宝珠山立石寺)は、慈覚大師円仁が860年に比叡山延暦寺の別院として開山したという(1015段の石段の岩山)天台宗の修行霊場。巡拝料は大人300円、登山口から20分程登るとせみ塚に至る。 塚に併設された説明書き、 『松尾芭蕉のおくのほそ道の紀行文に、山形領に立石寺といふ山寺あり。慈覚大師の開基にして殊に清閑の地なり。一見すべきよし、人々の勧むるによりて、尾花沢よりとって返し、その間七里ばかりなり。 日いまだ暮れず。 麓の坊に宿借り置きて、山上の堂に登る。  岩岩に巌を重ねて山とし、松柏年旧(しょうはくとしふ)り、土石老いて苔滑らかに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞こえず。 岸を巡り、岩を這ひて、仏閣を拝し、佳景寂寞(かけいじゃくまく)として心澄みゆくのみおぼゆ。 岩岩に巌を重ねて山とし、松柏年旧(しょうはくとしふ)り、土石老いて苔滑らかに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞こえず。 岸を巡り、岩を這ひて、仏閣を拝し、佳景寂寞(かけいじゃくまく)として心澄みゆくのみおぼゆ。閑かさや岩にしみ入る蝉の声 芭蕉 翁の句をしたためた短冊をこの地に埋めて、石塚をたてたもので、せみ塚といわれている。』 が、掲げられ…蟬しぐれを感じる。 令和4年10月 京都貴船 旅行好きの奈良の従妹と運転の上手な従妹が計画してくれて、7月下旬、1泊で滋賀と京都へ5人旅をした。  1日目、まず滋賀県守山市近江妙蓮公園の滋賀県天然記念物の蓮を見た。慈覚大師が中国から持ち帰ったと伝えられる蓮で、近江妙蓮と呼ばれている。2000枚から5000枚の花びらをつけ、20日近く咲くそうだ。花弁がとても多く重なっており、ふちが紅く優美で、微かな香りも高貴な印象だった。 1日目、まず滋賀県守山市近江妙蓮公園の滋賀県天然記念物の蓮を見た。慈覚大師が中国から持ち帰ったと伝えられる蓮で、近江妙蓮と呼ばれている。2000枚から5000枚の花びらをつけ、20日近く咲くそうだ。花弁がとても多く重なっており、ふちが紅く優美で、微かな香りも高貴な印象だった。紅ほのか千弁蓮のほぐれ初む 範子 次にびわ湖バレイへ向かった。ロープウェイでびわ湖テラスへ到着、琵琶湖の眺望を楽しんだ。しかしこのとき、京都では雷と大雨で、びわ湖バレイでも天気が急変、黒雲が湧いてきたため、職員から早くゴンドラで下の駅へ帰るようにと指示があった。大勢が乗り込み、何とかロープウェイの麓の駅に着いた。しかし傘も持たず車を停めた場所が遠かったので、屋根のある場所で1時間ほど  雷と大雨が止むのを待った。当初は比叡山も行く予定だったが、京都の宿へ向かった。 雷と大雨が止むのを待った。当初は比叡山も行く予定だったが、京都の宿へ向かった。萱草の黄や湖へなだれ咲く 範子 2日目は貴船川床料理の店へ。貴船は道が狭いので、出町柳駅近くに駐車し、叡山電車に乗り、マイクロバスの迎えで到着。食事の予約時間まで貴船神社本殿を参拝し水占いをした。風鈴や風車が舞殿に飾り付けてあり、七夕竹も何本も立ててあった。奈良の従妹は貴船川床が好きで、毎年のように出かけて何軒もの料理を食べたとのこと。川床の席にも上下があるようで、料理の値段で決まるようだ。天然のクーラーともいえるような涼しさを感じ、水音と水しぶきを間近に、木漏れ日の下で初めての貴船川床料理に舌鼓をうった。料金  が高いなと思ったが、涼しさと風景を込みの価格なのだなぁと思った。 が高いなと思ったが、涼しさと風景を込みの価格なのだなぁと思った。涼しさや水音奔る貴船川 範子 帰りは、マイクロバスの運転手に頼み鞍馬駅まで送ってもらい、ケーブルカーと徒歩で鞍馬寺を目指した。鞍馬寺は同じコースを15年程前に行った時は普通に登れた記憶なのに、この度は暑さと体力の衰えもあり、本当に辛くて後ろから来る人に追い越されてばかりだった。喘ぎながらも本堂に着くと、先に到着した従妹が気を利かせてご朱印を頂いてくれていた。パワースポットで比叡山方面を眺め、マイナスイオンを浴びたためか、下りはまずまず歩けた。それでも1日の合計7800歩程度であった。帰宅の途につき心配したコロナに誰も罹らず、そのことに一番ほっとした旅であった。 (伊藤範子)   貴船神社 水占 令和4年9月 御在所岳 暑さを逃れて、御在所岳にやって来た。御在所岳は、鈴鹿山脈の主峰をなす山で標高1212mである。地上は38℃、御在所岳山頂は25℃。期待は膨らむ。メンバーは、国枝隆生さん、安藤一紀さん、松原和嗣さん、新井酔雪の4人。 世界的規模を誇るロープウエイに乗り、約12分間の空中散歩を楽しむ。5,6分もすると涼しくなってきた。  周りは切り立った青嶺で、この御在所岳に集ってきている。ゴンドラは、その青嶺の谷に小さく影を落としていた。 山肌は花崗岩で、所々に奇岩があり目を楽しませてくれる。聞くとロッククライミングができる所もあるそうだ。こんな岩ばかりの山にどうしてこんなにも樹木が覆い茂っているかと驚きである。 御在所岳は、江戸時代は菰野山と呼ばれ、植物の豊富なことで知られていた。山麓には、日本各地の多種多様な植物が観察される珍しい自然環境にある。  山頂に着く。ススシイ、すずしい、期待通りに涼しい。山頂は、広々とした公園になっていて、家族連れが多く、子供たちは捕虫網を持っていた。 ロープウエイ山上公園駅を出て右側つまり東側の朝陽台広場に向かう。途中に3つの岩があり石仏が1体ずつ。手を合わせて通り過ぎる。 朝陽台広場から伊勢湾・知多半島が見えるというが、晴れていたにもかかわらず霞んで見えなかった。 今度は、西側の御在所岳頂上を目指す。朝陽台広場からは、下ってまた上る感じである。しかもかなり距離がある。リフトもあったが、皆さん歩くというので歩いた。 下りきった所にございしょ自然学校あった。入り口に長机と赤マジックが用意されていて、1人の女性が  捕虫網を持って案内に立っていた。何をしているのかと聞くと、「御在所岳の赤蜻蛉を捕まえて、翅にGと書いて放してもらう。そして、麓で赤蜻蛉を捕まえて、翅のマーキングを見て、連絡してもらう」とのこと。国枝さんの説明によると、赤蜻蛉は平地で生まれ、暑い夏は山で過ごし、秋になって戻ってくるとのこと。それで子供たちが捕虫網を持っているわけだ。 捕虫網を持って案内に立っていた。何をしているのかと聞くと、「御在所岳の赤蜻蛉を捕まえて、翅にGと書いて放してもらう。そして、麓で赤蜻蛉を捕まえて、翅のマーキングを見て、連絡してもらう」とのこと。国枝さんの説明によると、赤蜻蛉は平地で生まれ、暑い夏は山で過ごし、秋になって戻ってくるとのこと。それで子供たちが捕虫網を持っているわけだ。御在所岳頂上に着く。山頂には、標高1,212mを表す標と三重県と滋賀県の県境を表す標、そして三角測量の際の基準となった一等三角点を表す標石が設置されている。ここで、記念写真と作句と昼食。 頂上の近くにある山口誓子句碑を見に行く。大きな句碑で子供3人が上っていた。 雪嶺の大三角を鎌と呼ぶ 誓子  振り返ると三角に尖った鎌ヶ岳があった。 振り返ると三角に尖った鎌ヶ岳があった。さらに西へ2分ほど行くと、琵琶湖が見えるという望湖台につく。残念ながら琵琶湖は霞んで見えなかった。 南に下って長者池に行く。清水が湧いており水は澄んでいる。真っ黒なお玉杓子がたくさんいた。そして、イモリを2匹見つけた。池には八大龍王を祀った祠があった。そして、銅鑼を代わる代わるに打った。 帰途につく。ロープウエイで下りていくと、暑さが戻ってくる。そして、湯の山温泉に入り、桑名の駅前の居酒屋で句会。楽しい1日を過ごすことができた。 (新井酔雪) 夏惜しむ代わる代わるに銅鑼を打ち 隆生 山頂に蜩の声透きとほる 一紀 県境跨ぎて写真夏の山 和嗣 ゴンドラの影は青嶺の谷の底 酔雪    令和4年8月 戻り梅雨の多治見  HAGURUMA句会の有志で時々吟行に出かけます。今回は「盛夏の吟行」と銘打って、暑い街として全国的に有名な多治見吟行を計画。参加者は、矢野孝子さん、田嶋紅白さん、朝倉淳一さん、野村和甚さん、大島嘉秋さん、足立 満さん、そしてわたし加藤剛司。 HAGURUMA句会の有志で時々吟行に出かけます。今回は「盛夏の吟行」と銘打って、暑い街として全国的に有名な多治見吟行を計画。参加者は、矢野孝子さん、田嶋紅白さん、朝倉淳一さん、野村和甚さん、大島嘉秋さん、足立 満さん、そしてわたし加藤剛司。吟行のポイントは4つ・・・。 ①古田織部と縁があり、明治から昭和にかけて美濃焼の町として栄え、その街並みを今に残す オリベストリート ②焼物と並ぶ多治見の名物 鰻の多治見屈指の名店 魚関 ③多治見駅前からの昭和レトロな商店街 下街道 ④沢木欣一先生の吟行地でもあり、ミサで使用するワイン用の葡萄を栽培している 多治見修道院 吟行時の猛暑を想定し、経口補水液、日焼け止めなど熱中症対策万全で吟行にのぞみましたが、前日から激  しい雨となりました。戻り梅雨ということでしょうか。幸い、汗をかくことは殆どありませんでした。 しい雨となりました。戻り梅雨ということでしょうか。幸い、汗をかくことは殆どありませんでした。オリベストリートは古い焼物屋の街並みが残り、またその古い建物をリノベーションし今は焼物だけでなく、雑貨を売るお洒落な店、カフェが並んでいます。当日、各建物の軒には美濃焼の風鈴が吊るされ、地元の小学生が願い事を書いた短冊が飾られていました。また、「吊るし西瓜」としてこれも各戸に西瓜の鉢が置かれ、小さな実をつけており、暑さをやわらげる演出に一役・・・という感じです。 昼食は多治見名物の鰻。鰻の名店が多い多治見でも屈指の明治創業の名店「老鰻亭 魚関」でいただきました。櫃まぶし、長焼、白焼と皆さん、注文がわかれましたが、櫃まぶしは出汁でなく番茶でいただくスタイル。これは後味さっぱりで珍しい。白焼はポン酢であっさり。全員がとても美味しくいただき暑気払いとしました。  下街道のレトロな商店街には河童伝説の残る多治見のキャラクター 大きな美濃焼の河童が飾られています。古いパチンコ屋、骨董屋、学生服の店、うどん屋など見どころはあります。 下街道のレトロな商店街には河童伝説の残る多治見のキャラクター 大きな美濃焼の河童が飾られています。古いパチンコ屋、骨董屋、学生服の店、うどん屋など見どころはあります。そして下街道のメインは「ヒラク本屋」。古い時計店の建物はそのままに、一部リノベ―ションし、お洒落な本屋とカフェに生まれ変わり、インスタ映えするということで全国的に有名なお店です。 私もこちらの旧時計屋のエントランスにそのまま残されている壊れた世界時計を句材に、以前訪問時に俳句を作りました。 時計屋の世界時計の狂ふ首夏 剛司 沢木欣一先生の吟行地である多治見修道院は多治見の中心街から山側に直ぐの場所にあります。昭和初期に建てられた中世ヨーロッパ建築を思わせる外観、ステンドガラスや壁画、天井画が美しい大聖堂。緑あふれる庭園。宣教師たちの眠る墓地・・・句材の宝庫です。  また広大な修道院の敷地の中にはミサで使用するワインの原料を栽培するための葡萄園があります。こちらも「修道院ワイン」として全国的に有名です。青青とした葡萄園にはまだ小さいながらしっかりと青葡萄が育っておりました。そして吟行の締めとして、こちらの修道院の会議室をお借りし、句会を行いました。 また広大な修道院の敷地の中にはミサで使用するワインの原料を栽培するための葡萄園があります。こちらも「修道院ワイン」として全国的に有名です。青青とした葡萄園にはまだ小さいながらしっかりと青葡萄が育っておりました。そして吟行の締めとして、こちらの修道院の会議室をお借りし、句会を行いました。指導者の矢野孝子さん、田嶋紅白さんからわかりやすい講評をいただき、句会を無事に終えることができました。 青蔦の張り出す路地やそぼろ雨 和甚 *矢野孝子特選 濁流の飛沫を縫ひて夏燕 満 梅雨晴間カフェの書棚にカフカの書 嘉秋 瀬戸黒の茶碗のうねり夏座敷 淳一 荒梅雨を来て三叉路の標石 剛司 青胡桃唐三彩のカッパ像 紅白 欠け甕に蓮を咲かせて骨董屋 孝子 (加藤剛司)    令和4年7月 伏見桃山うろうろ 俳句を作る目的だけで出かけるのが吟行とすれば、私はあまり吟行へ行かない方で、だいたい日常生活での作句です。でも締め切りが近くても句が無いときなど、普段出かけている場所をちょっと時間をかけて歩くことがあります。吟行ならぬ銀行へ行ったり、買い物に出かけたりしている伏見桃山の一部が、私のミニ吟行地、句作に困ったときうろうろする所です。  伏見桃山の大手筋は名の通りかつての伏見城の大手門へ向かう大通りで、今どきのショッピングモールにも負けず頑張っている商店街です。冷暖房完備で省エネには逆行していますが、いつも大賑わいです。この通りを中心にどちらに歩いてもすぐ酒蔵が並んでいて、さすがに酒どころだと感心します。コロナの前には伏見酒造組合の企画で春に蔵開きのイベントがあり、各酒蔵を回って共通券で試飲したり、おつまみを食べたりできました。フラダンスや、酒蔵を提供しての中年ロックバンドの演奏も楽しく、来年こそ再開されるように願っています。 伏見桃山の大手筋は名の通りかつての伏見城の大手門へ向かう大通りで、今どきのショッピングモールにも負けず頑張っている商店街です。冷暖房完備で省エネには逆行していますが、いつも大賑わいです。この通りを中心にどちらに歩いてもすぐ酒蔵が並んでいて、さすがに酒どころだと感心します。コロナの前には伏見酒造組合の企画で春に蔵開きのイベントがあり、各酒蔵を回って共通券で試飲したり、おつまみを食べたりできました。フラダンスや、酒蔵を提供しての中年ロックバンドの演奏も楽しく、来年こそ再開されるように願っています。大手筋から南に徒歩3分、月桂冠の大倉記念館があり、試飲や酒蔵見学ができます。今年やっと復活したのは十石舟による運河クルーズですが、その乗船所も記念館のすぐ近くです。伏見の運河は琵琶湖疏水の延長で、淀川に続いています。江戸時代伏見は幕府領となり、京都の外港として交通、輸送の中継点となりました。岸には白壁の酒蔵が並び、柳、桜、紅葉の季節はカメラマンが  集まります。また両岸の遊歩道には四季の花を植えられていますが、ここに十数年前竜馬とおりょうさんのブロンズ像が建てられ、二人並んで空を仰いでいます。竜馬といえば、有名な寺田屋がすぐ近くですが、実物は鳥羽伏見の戦いの戦いで焼失しており、元の場所に再建されたものです。勿論文化財ではないので、見学も宿泊もできます。見学はともかく、宿泊はあまり快適ではなさそうですが。 集まります。また両岸の遊歩道には四季の花を植えられていますが、ここに十数年前竜馬とおりょうさんのブロンズ像が建てられ、二人並んで空を仰いでいます。竜馬といえば、有名な寺田屋がすぐ近くですが、実物は鳥羽伏見の戦いの戦いで焼失しており、元の場所に再建されたものです。勿論文化財ではないので、見学も宿泊もできます。見学はともかく、宿泊はあまり快適ではなさそうですが。この辺りは戦いの弾痕の残る料亭や、秀吉時代の伏見城下の大名屋敷跡、島津藩ゆかりの寺など、日本史好きの方なら興味がありそうな場所には事欠きません。また、いわゆる御所を中心とした碁盤の目の京都から外れているせいか、気候も人情も大阪に近く、気取らない親しめる町です。(山田万里子) 板壁の木目に目鼻梅雨の月 万里子4句 春の雪十石舟の舳先にも 寺田屋の提灯縮む余寒かな 太宰忌の雨に濁れる運河かな 令和4年6月 桑名界隈 秋晴れの下、桑名を5人で吟行した。メンバーは国枝隆生さん、松井徒歩さん、安藤一紀さん、松原和嗣さん、私新井酔雪。午後1時間30分に集合して、桑名駅を出発。吟行コースは次のとおり。距離にして約5km。  ・桑名駅→海蔵寺(薩摩義士の墓)→本統寺(芭蕉句碑) →春日神社(誓子句碑)→九華公園→七里の渡し→住吉神社 海蔵寺は、木曽三川の工事に従事して自刃した薩摩藩士の墓石がある。その墓石にはワンカップの焼酎が供えられていた。そういえばこの出来事を劇にした『孤愁の岸』を名古屋の御園座で観劇したことがある。主演は森繁久彌と竹脇無我であった。竹脇無我が演じる家老平田靭負は、返す当てのない工事費を拝み倒して商人から借財する。工事が完成したとき、平田は、借財は藩とは関係なく、自分が勝手にしたこととして切腹した。  本統寺の正式名称は、真宗大谷派桑名別院本統寺といい、地域の方々からは「桑名のご坊さん」と呼ばれ親しまれている。徳川家茂や明治天皇が宿泊した由緒あるお寺であり、境内には、俳聖松尾芭蕉が貞享元年(1684)野ざらし紀行の初旅の折り、この地で詠んだ句「冬牡丹千鳥よ雪のほととぎす はせを」の句碑(冬牡丹句碑)が建てられている。 本統寺の正式名称は、真宗大谷派桑名別院本統寺といい、地域の方々からは「桑名のご坊さん」と呼ばれ親しまれている。徳川家茂や明治天皇が宿泊した由緒あるお寺であり、境内には、俳聖松尾芭蕉が貞享元年(1684)野ざらし紀行の初旅の折り、この地で詠んだ句「冬牡丹千鳥よ雪のほととぎす はせを」の句碑(冬牡丹句碑)が建てられている。春日神社の正式名は桑名宗社といい、桑名神社と中臣神社の両社を合わせた神社で、古くから桑名の総鎮守として崇敬されてきた。永仁4年(1296)に、奈良から春日大明神を勧請して合祀したのでこの名がある。桑名神社は桑名首(上代桑名の豪族)の祖神であるので、桑名の開祖として『繁栄の神様』と仰がれている。中臣神社の祭神は御祭神天日別命で、伊勢国造の遠祖として仰がれ『厄除けの神様』とされている。御社は繁栄の一途をたどり、織田信長・徳川家康などより神領の寄進、歴代桑名城主から篤  く崇敬された。 く崇敬された。九華公園は、桑名城の本丸跡と二の丸跡に造られた公園である。桑名城はかつて「扇城」と呼ばれていて、名城とたたえられた城の面影を残している。そして、桑名の藩主は徳川四天王の1人本多忠勝である。この公園にはたくさんの桜や躑躅、花菖蒲が植えられ、市民の憩いの場として親しまれている。濠には多くの小型のモーターボートがあった。中には捨て舟もあった。そして、鴨が水脈を引いていた。 桑名の七里の渡しは、ご存知のように熱田の渡しと繋がっている。東海道五十三次、唯一の海上の道である。当時は、東海道の42番目の宿場町として大賑わいを見せていた。ここにある大鳥居は、これより伊勢路に入ることから「伊勢国一の鳥居」と称され、今も伊勢神宮の遷宮ごとに  建て替えられている。 建て替えられている。桑名は古くから、港町として栄えた。そして、航海の安全を祈るため、現大阪市の住吉神社から勧請して、この地に今の住吉神社を建立したのである。 (新井酔雪) 壕水の潮の香ほのか鴨来る 酔雪 城堀の繋船に落つ楝の実 和嗣 秋雨や義士に供ふる芋焼酎 徒歩 花街の辻にぬくもり秋桜 一紀 船津屋の昼の灯しに木賊刈る 隆生    令和4年5月 水郷潮来のあやめまつり  私は現在千葉県に住んでいる。千葉は 私は現在千葉県に住んでいる。千葉は潮来の位置関係が判らない人もいると思うが、場所はともかく、橋幸夫が歌った「潮来笠」はご存じだろう。 潮来の伊太郎 ちょっと見なれば 薄情そうな 渡り鳥 それでいいのさ あの移り気な・・・ 利根川河口に近い農村であるが、古来より、伊勢、鹿島、香取の三神宮とされてた中の二神宮を近くに置き、江戸、上方とも船便が便利であったため宿場としても栄えていたようである。 現在は素朴な艪漕ぎの小舟と穏やかな気候のもと、のんびりとした風情を楽しむ観光地として賑わってい  る。 る。コロナ禍で中止していた、「潮来水郷あやめまつり」も今年は再開される。予定では五月二十日から六月十九日までだそうだ。あやめ(厳密には花菖蒲が大半だが)も運河のある景色と相俟って素晴らしい。 コロナ以前の吟行ではあるが、その時の句で伊吹嶺遠峰集に掲載された句とその背景を記して見たい。 水郷の風むらさきに花菖蒲 光晴 あまり混合う中は嫌だったので、平日に行ってみた。初夏の日差しは強かったが、時に吹き抜ける風は色彩を感じた。  八橋に独りたたずむ白日傘 光晴 八橋に独りたたずむ白日傘 光晴呼び物の1つである、花嫁舟は運航されない日であったが、それでも観光客は艪舟に乗って楽しんでいたが一人女性が菖蒲田の八橋に佇んでいた。近くの蓮池の白睡蓮の精とも思えた。 川風に睦み合ひたり花あやめ 光晴 風が来れば、花びらが小さく揺れ、ささやき合っているようでもあった。 夏雲や灼け染み多き船頭笠 光晴  艪漕ぎの遊覧船に乗せて貰った。千葉県側の佐原、加藤洲十二橋の水郷めぐりは女船頭さんがエンジン船で操縦する舟であったが、ここは男の船頭さんばかりのようであった。 笠は激務でシミだらけであった。何回出港するのか、手漕ぎ艪では女性では手に負えないだろうと思った。 私は、この後香取神宮を参拝して帰った。神宮では夏越しの茅の輪を打っている最中であった。 鹿島神宮と凸凹で対となる、要石という物が祀られているが、地震を起こす大鯰を押さえているとのこと。小さく見えるので心配ではあるが、今後の大地震の無いように、しっかりと押さえて欲しいものである。 吟行に行かれるのであれば、鹿島、香取両神宮。佐原の水郷と古い街並。銚子の屏風ヶ浦や漁港など、それ程遠くない場所にも良い吟行地があるので機会を作ってお出で頂ければと思います。 (武藤光晴) 令和4年4月 関鍛冶伝承館~関善光寺吟行 私の所属するたんぽぽ句会は、25周年記念行事の一つ「沢木欣一先生の足跡」で、岐阜県関市(関の孫六家)が担当場所となり、4月上旬桜の季節に全員で吟行会を催すこととなった。その下見の様子を記載する。  我々は愛知県春日井市の句会で、公共交通機関を使って関に行くには非常に不便な立地であるため、地図アプリ、乗り換えアプリ、その他検索アプリでコース案を作成した。 我々は愛知県春日井市の句会で、公共交通機関を使って関に行くには非常に不便な立地であるため、地図アプリ、乗り換えアプリ、その他検索アプリでコース案を作成した。また、句会場に公共施設の会議室を借用するには、事前に現地で使用許可申請が必要なため、下見の折に申請することとした。申請時に会議室が確保できればここを使用しての句会となる。が、取れなかった場合のために句会場を数カ所ピックアップしておいた。「食堂のデータ」は営業時間や営業日が不確かな部分が多いことや、句会開催可否の確認のために電話での問い合わせが必要だった。  そんな準備をして、本番の「刀の鍛錬見学」→「桜の関善光寺」 そんな準備をして、本番の「刀の鍛錬見学」→「桜の関善光寺」→「食事も可能な句会場(関文化会館 会議室)」コースが確定した次第。 行程は下記のとおり。 10:13(せきてらす前駅 着)--- 10:20(関鍛冶伝承館 着) ---(10:30 古式日本刀鍛錬場&関鍛冶伝承館 見学) --- 12:00(関鍛冶伝承館 発)--- 12:20 関善光寺 着 --- (見学)--- 13:00(関善光寺 出) ---13:10(関市文化会館 着)---会場設営・食事・作句と投句) --- 14:00(句会開始→15:20終了)--- 15:40(関市文化会館 出)--- 15:53(関駅 発) 自宅最寄り駅からだと、乗り換え2回を含め、朝8:41勝川駅 発、17:48着 勝川駅 帰着の一日コースと  なった。 なった。また、下見の時点では、会議室(関市文化会館)の使用許可がないので、句会は第2案の関善光寺境内にあるカフェ茶房「宗休」で、食事(喫茶メニュー)をしながら句会を催した。ここは、事前にお願いすれば10名程の句会は可能であり、少人数の吟行会ならばお勧めである。 吟行地1(関鍛冶伝承館) 日本刀鍛錬場にて午前10時30分からの日本刀の鍛錬の実演を見学。実演終了後に、道具に触れることも刀匠らが質問に答えてくれることも納得できるところである。 鍛錬の内容は、鎌倉時代より伝わる関鍛冶の技。見せ場は、むこう鎚の廻し打ち。脇座に立つ刀工の大鎚と、横座に座る刀匠の小鎚がトントンカントントンカンと小気味のよいリズムを奏でる。火の音、鉄の匂い。打っては折り  、折っては打って不純物を叩きだし、鋼の硬さを強化させる作業である。鋼を打つ大槌で飛び散る火花と弾ける音は迫力満点である。 、折っては打って不純物を叩きだし、鋼の硬さを強化させる作業である。鋼を打つ大槌で飛び散る火花と弾ける音は迫力満点である。紙垂揺るる土場の鞴に春の塵 和嗣 その後、隣接の関鍛冶伝承館で、研磨外装技能を見学する。 白銀(しろがね)師、柄巻(つかまき)師、鞘(さや)師、研(とぎ)師の手により、精密で優美な輝きの刀剣が仕上がっていく過程が見学できる。ここも質問に対して気軽に対応してくれ、写真撮影も可能である。 梅東風や桶に水張り刀研ぐ 和嗣 霾るや黒御影なる刃物塚 和嗣  関鍛冶伝承館の後は、次の地、関善光寺に徒歩(所要時間15分程)移動する。 歩くのが苦手な方は、タクシー利用が良い。吟行地2(関善光寺) 関善光寺は正式名称「妙祐山宗休寺」で、美濃四国第21番札所。寛政10年(1798)に創建され、この寺で長野の善光寺の出開帳が行われたことから、本堂は、信州善光寺堂を模して文政10年(1827年)に建立された。 この本堂は、「信州善光寺」の約4分の1のサイズで、『ミニ善光寺』と呼ばれている。 戒壇巡り(胎内巡り)は全国に54ヵ所あるといわれているが、関善光寺の戒壇巡りは、日本で唯一の「卍字型」をしている。 人が亡くなってから成仏するまでの49日になぞらえ、縄だけを頼りに49mもの暗所の道を辿ることで穢れが祓われ必ず極楽へ往生することが出来ると言われている。真っ暗で何も見えないが、一見の価値あり。  綱湿る戒壇廻り涅槃の日 和嗣 春日浴ぶ卍戒壇廻り来て 和嗣 境内の宝冠大日如来堂には、手の組み方がめずらしい宝冠大日如来像(約500年前に鋳造され、高さ3㍍、台座には千十三体の仏像が刻まれている)が祀られている。絵天井もある。 本堂から石段を登った先には重さ2.6トン岐阜県下最大の大梵鐘(1540年)があり、梵鐘を打つこともできる。そこからさらに進むと、頂上付近には木造三階建ての展望台があり、関市内が一望でき遠くは御嶽山や伊吹山、そして岐阜城なども見ることができる。 (松原和嗣)   令和4年3月 知多四国霊場 知多四国とは愛知県知多半島を巡る八十八ヶ所参りです。南端の沖にある篠島を含めて半島を一周する霊場です。  私は2017年の春、「伊吹嶺20周年記念賞」応募のために第1番曹源寺(豊明市)から第17番観音寺(知多郡阿久比町)まで3回に分けて歩きました。13年前に妻と初めて訪れた折は、やはり初めての御夫婦と追い越したり追い抜かれたりののんびりとしたお遍路でしたが、古い町並みの旧道あり、路地裏あり、大型車の往来する県道あり、かと思うと田園風景の道ありと、あちこち迷いながらのお遍路です。 私は2017年の春、「伊吹嶺20周年記念賞」応募のために第1番曹源寺(豊明市)から第17番観音寺(知多郡阿久比町)まで3回に分けて歩きました。13年前に妻と初めて訪れた折は、やはり初めての御夫婦と追い越したり追い抜かれたりののんびりとしたお遍路でしたが、古い町並みの旧道あり、路地裏あり、大型車の往来する県道あり、かと思うと田園風景の道ありと、あちこち迷いながらのお遍路です。今回最後の観音寺の桜はそれは見事なものでした。俳句は別として肝心のお遍路はどこまで進んでいるかと言えば、武豊の第24番徳正寺で止まっています。最南端のの篠島が一番の楽しみなのですが、途中交通の不便なところもあり、いつ到達できるのか覚束ない限りであります。 令和4年2月 鶴を見に コロナが沈静化し、マスクを着けるのを忘れるくらいコロナからの解放感に浸り出した頃、「鶴を見に行きませんか。」と誘われた。以前にコウノトリの保護活動をしている豊岡市の田んぼで餌を獲ったり疑似の電柱の天辺に大きな巣を見たりしたときの感動がよみがえり、もう一度その体験ができるのならと参加させていただいた。  鹿児島県出水市荒崎地方が鶴の越冬地となったのは、島津藩による干拓以降、元禄8年(1695年)頃と言われている。最初他にも渡来地があったようであるが、現在は出水市だけになっている。昭和27年3月に特別天然記念物の指定区域(約245ha)を受けている。その出水市の荒崎地方に入ると、窓外は村落など見当たらないくらい一面の刈田や穭田が広がり、干拓地であったことがうかがえる。鶴はどんな様子で過ごしているのだろう・・・車窓から外を見ていると四羽の鶴が田に降り立っていた。突然の光景に一瞬車内は歓声に包まれた。聞くところによると、鶴は家族単位で行動することが多く、番は一生添い遂げるという。鶴は人に慣れているのであろう車が通ったり、人が降りたりしても無心に何かを啄んでいる。 鹿児島県出水市荒崎地方が鶴の越冬地となったのは、島津藩による干拓以降、元禄8年(1695年)頃と言われている。最初他にも渡来地があったようであるが、現在は出水市だけになっている。昭和27年3月に特別天然記念物の指定区域(約245ha)を受けている。その出水市の荒崎地方に入ると、窓外は村落など見当たらないくらい一面の刈田や穭田が広がり、干拓地であったことがうかがえる。鶴はどんな様子で過ごしているのだろう・・・車窓から外を見ていると四羽の鶴が田に降り立っていた。突然の光景に一瞬車内は歓声に包まれた。聞くところによると、鶴は家族単位で行動することが多く、番は一生添い遂げるという。鶴は人に慣れているのであろう車が通ったり、人が降りたりしても無心に何かを啄んでいる。「出水ツル観察センター」で下車し、鶴の展示を見たり、ガイドを受けたりしてから屋上の展望室で暫く観察。コウコウと鳴き合う鶴の1万以上の群れに圧倒され続けた。 しなやかに鶴首伸ばし落穂啄む 秀子  万の鶴一かたまりに鳴き交はす 秀子 万の鶴一かたまりに鳴き交はす 秀子説明によると、鶴は雑食性であり、植物質では、稲の落穂、1番穂、麦の実等。動物質では、いなご、やご、どじょう、タニシ、ミミズ、小魚などを捕食している。(豊岡のコウノトリの里では保護のため、稲作に農薬を使うことを規制していたが出水でも同様であろう。) 鶴の1日は、夜明け前に始まり、塒から餌場に出ていく。餌場から家族単位で近くの農耕地や干拓地などで思い思いに採餌して過ごす。行動を妨げるものもなく、飢えることもなく、カメラの放列を気にすることもなくのどかに過ごしている。 鶴を保護するために様々な活動をしている。麦の実を撒いたり(餌付け)、田に水を張って塒を作ったりして、鶴を指定内に居つかせて、鶴との共生に努めている。また、鶴の被害が広がらないように、指定区域の出入り口には車のタイヤの消毒箇所を設け、鳥インフルエンザから守るようにしている。  餌づけして万超ゆ鶴と共生す 秀子 餌づけして万超ゆ鶴と共生す 秀子きらめける鶴の塒の水張田 秀子 鶴は、繁殖地のロシア共和国のシベリア地方から中国を南下して韓国に渡り、更に南下して壱岐を通り、長崎半島から八代海を通って出水に渡来してくると言われている。鶴サミットでも開いて、鶴の仲の良さと美しい舞姿を見れば、たくさんの案件が平和裏に解決できるのではと、ふと夢に見入った。ツルの越冬期間は10月中旬から3月下旬で、私たちが訪れた12月21日のツルの総数は、16840羽。内訳は、マナヅル1314羽、ナベヅル15511羽、カナダズル4羽、クロズル8羽、ソデクロヅル1羽、ナベクロズル(雑種)が2羽であった。昭和2年の約440羽の記録からみて、いかに保護活動が功を奏しているかが分かる。(野島秀子) 令和4年1月 久多の松上げ  夏の行事として、『五山の送り火』は広く知られていますが、京都の北部(北部から若狭にかけて広がる丹波山地)には、あまり知られていない『松上げ』と呼ばれる火祭りが何ケ所かで伝承されています。送り火が、死者の霊をあの世へ送り届ける仏教的行事である一方で、松上げはお盆の時期(概ね8月24日の地蔵盆)に行われるものの、「松上げ祭り」とも呼ばれる神事です。火災除け、五穀豊穣、無病息災を祈念し、愛宕大明神への献灯行事として、室町時代以前から各町内で行われて来ました。山里に暮らす人たちにとって、「火の用心」は特に心掛けることであり、それが、根強く伝わる一因にもなっているのでしょう。 夏の行事として、『五山の送り火』は広く知られていますが、京都の北部(北部から若狭にかけて広がる丹波山地)には、あまり知られていない『松上げ』と呼ばれる火祭りが何ケ所かで伝承されています。送り火が、死者の霊をあの世へ送り届ける仏教的行事である一方で、松上げはお盆の時期(概ね8月24日の地蔵盆)に行われるものの、「松上げ祭り」とも呼ばれる神事です。火災除け、五穀豊穣、無病息災を祈念し、愛宕大明神への献灯行事として、室町時代以前から各町内で行われて来ました。山里に暮らす人たちにとって、「火の用心」は特に心掛けることであり、それが、根強く伝わる一因にもなっているのでしょう。 祭の進行を要約しますと、巨大な松明に見立てた「柱松(御柱)」という長い棒の上部に笠と呼ばれる受け籠を取り付け、それを目掛けて松明を投げ入れ、最後に柱を倒して終わります。細かくは、柱の周囲に「地松」という松明を灯して結界としたり、受け籠に最初に火を点ける「一番点火」を競い合ったり、柱が倒れた後の炭をお守りとしてもらい受けたりします。松上げは地域によって伝承されていることが微妙に異なっていることなど、観光化されていない分土着性を感じ、とても魅力的でした。(貫名哲半)  今年酒提げて宮へと法被衆 哲半8句 十袋の菓子売るテント村祭 松上げ祭電灯覆ふ米袋 葛の根を濡らし火上げの柱結ふ 松上げ祭をみな火伏せの護符作り 松上げ祭始むる宵に北斗かな 松上げの焔ゆらめく秋の川 螻蛄鳴くや松上げ果てし闇の中 令和3年8月 テレ吟行  関東支部はコロナ禍で句会を開くことが出来ず、今年3月からはzoomを使ったリモート句会をおこなっています。もちろん吟行句会も出来ないので、その代替として欅句会(指導者は橋本ジュンさん)では、テレ吟行もおこなっています。 関東支部はコロナ禍で句会を開くことが出来ず、今年3月からはzoomを使ったリモート句会をおこなっています。もちろん吟行句会も出来ないので、その代替として欅句会(指導者は橋本ジュンさん)では、テレ吟行もおこなっています。テレ吟行とはジュンさん曰く「テレワークならぬ、銘々が仲間と一緒にいるつもりで、自宅の近くで吟行して」投句、選句をし、リモート句会で合評会をするというものです。 私の場合、昼間は自宅よりも仕事をしている墨田区にいる時間の方が長いので、専ら事務所から半径1キロメートル以内での下町吟行です。 昼休み、徒歩3分のスカイツリーへ。見慣れているので特に感動もなく、初めて写真を撮ってみるとやはり634メートルは高いと感激。足下を流れる北十間川には遊歩道  が整備され、合流する隅田川を渡って浅草まで続いています。途中、某ビール会社の巨大モニュメント(通称ウ○コ)が異様な景観を作っています。隅田川沿いの区役所広場には遙か外洋を指さす勝海舟の銅像が。勝海舟はここ墨田区本所の生まれだそうです。 が整備され、合流する隅田川を渡って浅草まで続いています。途中、某ビール会社の巨大モニュメント(通称ウ○コ)が異様な景観を作っています。隅田川沿いの区役所広場には遙か外洋を指さす勝海舟の銅像が。勝海舟はここ墨田区本所の生まれだそうです。 隅田川に架かる吾妻橋や言問橋、隅田川沿いの牛島神社や水戸徳川家下屋敷跡が江戸の雰囲気を残していますが、その全てを首都高速6号線が貫いて台無しにしています。残念なことです。ここで昼休みも残り少ないことに気づき、慌てて帰路へ。45分のテレ吟行でした。 海を指す勝海舟像夏の雲 切子 下駄鳴らしスカイツリーへ生身魂 切子 (関根切子) 令和3年7月 犬山城下 犬山市においては、毎年4月第1土曜日・日曜日の2日間の犬山まつりがある。 犬山まつりの前日には例年、犬山文化協会文芸部主催で内藤丈草を偲ぶ俳句大会が催される。しかし今年度と昨年度はコロナ禍において俳句大会は中止となり、2年続きの誌上大会となった。 大会当日に城下を吟行した後、選者の先生方々に選をして頂くことを心待ちに参加している人たちには残念なことであった。 大会当日の吟行はほとんどの人が会場の場所柄、犬山城より本町通りを南下、もしくは犬山駅から本町通を北上して吟行される人が多い。 コロナ後には催会されるであろう俳句大会のために大まかなルート案内をすることにする。    丈草句碑(犬山城正門前) 三光神社 先聖寺・唐門 涼しさを見せてやうごく城の松 丈草 (犬山城正門前) ながれ木や篝火の空のほととぎす 丈草 (先聖寺) ◆平成31年度第24回内藤丈草を偲ぶ俳句大会当日吟行句 格子戸を拭きこみて待つ春祭 千賀子 花散らす風や丈草座禅石 隆生 軒低き城下の路地や燕来る 勝子 紋白蝶出を待つ山車を祝いをり 妙好 つばめ来る城下に古き写真館 とし子 (酒井とし子) 令和3年6月 徳川園・名古屋城  2010年11月6日土曜日、俳人協会愛知支部の俳句大会が名古屋城近くのウイルあいちで開催され、当日講演された小澤實先生の案内係の栗田先生に矢野さんと熊澤がお供をしました。 朝、ホテルへお迎えに行きタクシーで徳川園へ、庭を散策後園内のレストランで昼食。その後名古屋城を案内して会場までお送りするというスケジュールでした。レストランからは鯉が泳ぐ庭や松の手入れの様子等も見られ、気さくにお話して下さる小澤先生と話が弾みました。 鯉泳ぐ池に乗り出し松手入 和代 小澤先生が宇佐美魚目先生を尊敬しておられる事や、栗田先生から小澤先生は季題の名手であるということも教えて頂き、貴重な体験でした。  名古屋城では清正石、隅櫓、乃木倉庫等を案内致しましたが、当日は北西の隅櫓や乃木倉庫が開放中で、櫓から堀を泳ぐ鴨を眺めたり、倉庫の中をじっくりと見て頂けてよかったです。 隅櫓より見下ろしに鴨の陣 和代 俳句大会では矢野さんの句が大会賞となり忘れられない大会となりました。 一本の茶杓観に行く神の留守 孝子 先日写真を撮る為に名古屋城へ出かけましたが、緊急事態宣言の為人出は数える程で、緑滴る中ひっそりとたたずむ隅櫓や乃木倉庫は風情があって良かったです。  鯱の無き天守に鳴けり梅雨鴉 和代 (熊澤和代)   令和3年5月 小さな庭の四季 我が家の小さな庭には華やかな園芸種でなく、地味な野草を好んで植えている。 春になると、草花の芽吹きを屈み込んでは眺めて楽しんでいる。真っ先に咲くのは二輪草で、これは10年ほど前に東京の句友Kさんから頂いたもので、毎年花の数をふやし、楽しませて頂いている。 朝の日に傾ぎてひらく二輪草 洋子 また娘が植えた破れ傘も白い生毛をつけた芽生えから緑が濃くなって、傘が広がっていくのを見るのも嬉しい。 やぶれ傘雫まとひて立ち上がる 洋子 春の庭には他に二人静、狐の提灯、立浪草、えびね欄、アマドコロ、チゴユリ、ヒメイズイ、菫など狭いところにひしめき合っている。また低木のしどみの花(草木瓜の花)は母が好んでいたこともあり、大切にしている。 夏には蛍袋、河原撫子、ゆすら梅の実、紫陽花が梅雨空を明るくしてくれる。 ゆすらの実摘むや夕日に手を伸ばし 洋子 長続きせぬ青空や額の花 洋子 夏から秋にかけては、女郎花が長い間、咲き継ぎ、この花にいつも蟷螂が来て獲物を待っているのを見るのも楽しい。 秋にはアサギマダラが好むという藤袴を植えてみたら、本当に飛んできたのは嬉しい。あとで町のアサギマダラを守る会の方に聞いたら、ここはアサギマダラの渡りの通過点だそうだ。 さらに吾亦紅や釣鐘人参等、丈の長い草花が小さな庭に賑わっている。 吾亦紅ひとつ紅濃き綾子の忌 洋子 冬になると、植えた覚えのない檀の実、万両、実南天等が庭を明るくしてくれる。 何の手入れもせず自然に任せている小さな庭も四季を通して息づき、癒やされている日々である。

令和3年4月 春の小諸懐古園(長野県小諸市)  2019年3月「しなの句会」発足。翌月4月13日、長野県小諸市の小諸懐古園のさくら祭へ出かけました。メンバーはしなの句会3名(当時)と関東支部からのゲスト6人。 園内に入ると早速寄生木ののった欅がお出迎え。 寄生木のふはりと欅芽吹きかな 幸子 懐古園は日本で唯一の穴城(城郭が城下町より低い)の小諸城址で、天守閣はもうないけれど野面積みの石垣は見どころの一つです。 春の空苔被ひたる野面積 清明 この時期はまだ桜の開花はほんの一分ほど、当日は梅が見ごろでした。  見上ぐれば梅満開や懐古園 あきを 弓道の実演や野点、ガールスカウトによる募金活動など行われ、好天の園内はなかなかの賑わい。 残雪の浅間へ一矢放ちけり 一灯 声を張る募金の子らや花一分 ひろ子 懐古園は島崎藤村の詩「小諸なる古城のほとり」の舞台でもあります。 さえずりや遊子の道の道標 眞人 「小諸なる~古城のほーとりに~♪」と歌を口づさみつつ進んでいくと、  藤村記念館や1817年当時藩主であった牧野康長が建てた武器庫の復元された建物、 藤村記念館や1817年当時藩主であった牧野康長が建てた武器庫の復元された建物、虚子の句碑や、藤村の詩碑も見つけました。 たんぽぽや武器庫に褪せし木の大砲 一成 そして急に開けた景色となりました。展望台から眼下に千曲川を臨むことができます。 雪解水湛へて千曲川耀へり とみお 花の城青き千曲川を見下しに ゆう 雄大な景観に息をのむ一同でした。(奥山ひろ子)    千曲川 藤村詩碑 虚子句碑 令和3年3月 武蔵野の早春 ~深大寺と神代植物公園~ 栗田やすし先生が句集『海光』で俳人協会賞を受賞され、平成22年2月23日、京王プラザホテルで授賞式が行われた。翌日、先生ご夫妻と有志は前関東支部長の中野一灯さんと関東支部の方々の案内で20名ほど深大寺と神代植物公園を吟行した。  調布駅前に集合し、バスに15分ほど乗り深大寺に着いた。まずせせらぎの流れている水車小屋を見学。未央柳、蕗の薹など早春の花が咲いていた。芹の清楚な緑色と小川の水とが光り合い小さな蛇が泳いでいた。蕗の薹を見たつけ時には、真先に細見綾子先生の句が浮かんだ。 蕗の薹食べる空気をよごさずに 綾子 清らかで不思議な花、蕗の薹。心のきれいな人でないとこのようには詠めないのではないか、そんなことを思いながら蕗の薹を写真に収めた。皆心躍らせながら深大寺の早春を満喫した。深大寺境内には句碑がたくさんある。高浜虚子の句碑、中村草田男の句碑、石田波郷と星野麥 丘人の師弟句碑、波郷の墓など見どころも多い。  波郷句碑までの坂道落椿 隆生 梅が香に声の華やぐ深大寺 洋子 そして神代植物公園へ。広い園内をボランティアガイドの説明を受けながらの散策であった。福寿草が満開で栗田先生の受賞をお祝いしているかのように思えた。黄色の明るい輝きを見つける度に、大地にこぼれている幸せの微笑みを見つけたようで嬉しくなった。 福寿草かくも群れ咲く苑に来し やすし 武蔵野の光あふれし福寿草 一古  ここにも、あそこにも、と福寿草を見つけ、金縷梅をはじめとする樹々の間を縫い梅林へ。当時100種、180本の梅が自然の起伏を活かした園内に伸びやかに美しく綻んでいた。 調布の街へ戻り、一灯さんお薦めのレストラン貸し切りで食事会と句会が行われた。 この記事の抄出句は平成22年5月号の伊吹嶺誌に掲載されている。 そしてコロナ禍の今、沢木・細見両先生がお住まいだった武蔵野、両先生がこよなく愛した武蔵野とその一帯をまた訪ねてみたいと切に思う。 (伊藤範子) 武蔵野にひとつ見つけし蕗の薹 範子 句碑の句 萬緑の中や吾子の歯生え初むる 草田男 吹起る秋風鶴を歩ましむ 波郷 草や木や十一月の深大寺 麥丘人    令和3年2月 瀧山寺鬼まつり 令和3年1月 熱田神宮界隈 初詣を兼ねて熱田神宮界隈を吟行した。メンバーは国枝隆生さん、安藤一紀さん、松井徒歩さん、松原和嗣さん、そしてわたし新井酔雪である。 |

||||||||||||

| <<トップページに戻る |

私は、作句の為にどこかへ行くということをしたことがありません。旅行などでも、その場で俳句を作ることは殆ど無く、後日机に向かいながら、旅行先の景色や体験を反芻して作句します。

私は、作句の為にどこかへ行くということをしたことがありません。旅行などでも、その場で俳句を作ることは殆ど無く、後日机に向かいながら、旅行先の景色や体験を反芻して作句します。 回して周波数を合わせ、時には雑音なども混じるトランジスタラジオの方が好ましく感じられます。

回して周波数を合わせ、時には雑音なども混じるトランジスタラジオの方が好ましく感じられます。 房総半島は内房、外房と分けて呼ばれたり、房州、上総、下総と三つに呼ばれることもある。鋸山は上総にあり、内房の浜金谷と保田の間にある。現在はロープウエイや自動車道もあり、簡単に頂上を極められるが、江戸時代以降上質の石が産出される石切場であった。このため、ギザギザの岩盤が露出して、鋸のように見える箇所が多いのだ。

房総半島は内房、外房と分けて呼ばれたり、房州、上総、下総と三つに呼ばれることもある。鋸山は上総にあり、内房の浜金谷と保田の間にある。現在はロープウエイや自動車道もあり、簡単に頂上を極められるが、江戸時代以降上質の石が産出される石切場であった。このため、ギザギザの岩盤が露出して、鋸のように見える箇所が多いのだ。 私が訪問した時はロープウェーの頂上駅に張り付く蔦紅葉程度で、全山紅葉とはゆかなかったが、眼下に覗く紅葉は見応えのあるものと想像できた。

私が訪問した時はロープウェーの頂上駅に張り付く蔦紅葉程度で、全山紅葉とはゆかなかったが、眼下に覗く紅葉は見応えのあるものと想像できた。