|

||||||||

|

||||||||

<<25年後半保存分の落書へ(25年9月からの落書は左をクリックしてください。) <<25年前半保存分の落書へ(25年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<24年後半保存分の落書へ(24年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<24年前半保存分の落書へ(24年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<23年後半保存分の落書へ(23年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<23年前半保存分の落書へ(23年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<22年後半保存分の落書へ(22年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<22年前半保存分の落書へ(22年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<21年後半保存分の落書へ(21年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<21年前半保存分の落書へ(21年1月から6月からの落書は左をクリックしてください。) <<20年後半保存分の落書へ(20年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<20年前半保存分の落書へ(20年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) |

||||||||

メッセージお待ちしております。 |

||||||||

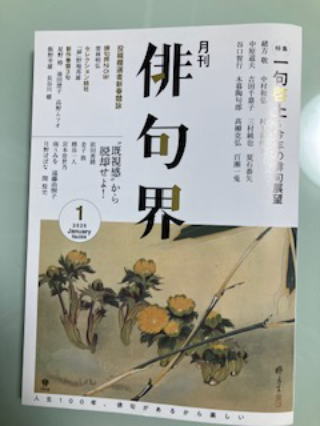

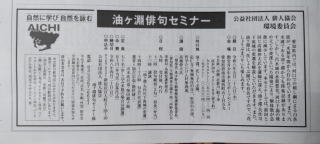

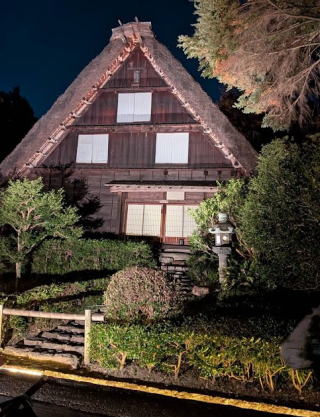

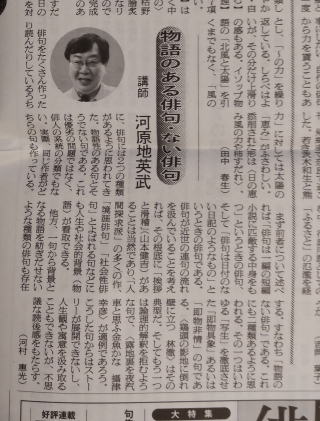

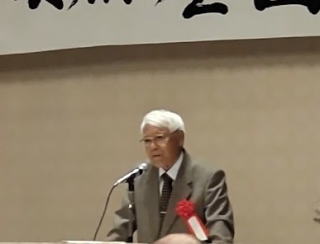

25.12.31 夜 (6492) 「伊吹嶺」編集長の荒川英之さんが『俳句界』2026年1月号に「注目・期待する俳人」のお一人として掲載されています。 「びいどろ」と題する近作12句と「狐」という題のエッセイが見開き2ページで載っていますので、ぜひお手に取ってご覧ください。 盃は津軽びいどろ冬の婚 英之  今年一年間、ホームページの閲覧有難うございました。くる年もどうぞよろしくお願いいたします。 (838311) 25.12.30 (6491) 寒月賞が決定しました!!  栗田やすし先生を選者とする「第3回 寒月賞」が、応募総数46編の中から次のように決まりました。 誠におめでとうございます! 寒月賞 「風立ちぬ」 加藤剛司 佳 作 「秋惜しむ」 伊藤みつ子 「冬銀河」 下里美恵子 「冬ぬくし」 久野和子 「城に冬」 矢野孝子 (配列は出句順) 25.12.29 (6490) 伊吹嶺1月号が届きました。 大島篤さんによる「夏の伊吹山」の表紙絵です。 また特集として、河原地主宰の句集『虫売』の作品合評、全国俳句大会の記事もあります。 そして、同じ日の今日届いた「俳句文学館」1月5日号に「俳人協会賞最終候補作7編決まる」として主宰の句集『虫売』が最終候補作品7編に入りました。嬉しいですね!また、俳句文学館を開くと、新春詠14名の一句として 栗田顧問の句が掲載されました。 夢に見る面打ち込めし初稽古 栗田やすし  25.12.28 午後 (6489) 河村仁誠さんが、「中日歌壇」年間賞を受賞されました。おめでとうございます! 中日歌壇・年間賞 ☆小島ゆかり 選 最優秀 大楠をゴジラに変へる寒夕焼子供部屋から大きな声す ( 愛西市 ) 河村仁誠 (1月12日) [評] 大迫力の立体映像。一年でもっとも鮮やかな寒夕焼の 茜色に浮かび上がる巨大な黒のシルエット。 そして 子供部屋からの「大きな声」が、とてもいい。 25.12.28 (6488) 国枝さんから『俳句四季』と『俳壇』の入選のお知らせをいただきました。図書館で調べてくださり、有難うございます。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 今年も伊吹嶺ホームページをお読みいただき有難うございました。 HP俳句会 ジュニア俳句 俳日和 いぶきネットの四季 環境コーナー トピックス など、 今後ともご投句、また閲覧ください。 来年は午年、躍動感あふれる年にしたいですね。 伊吹嶺落書もどうぞよろしくお願いします。  午年の土鈴に替へて年用意 範子 午年の土鈴に替へて年用意 範子(838012) 25.12.25 (6487) クリスマスでしたが皆さんいかがお過ごしでしたか。 角川『俳句』1月号の記事と入選を、伊藤みつ子さんからお知らせしていただきました。 河原地主宰の11月号掲載の「色鳥」12句の鼎談も紹介されています。リンクからお読みください。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 玉井さんから都鳥の写真をいただきました。   今は何でもAIが答えてくれますが、ユリカモメとミヤコドリを検索すると <ユリカモメとミヤコドリは違う鳥ですが、古典文学に登場する「都鳥」が両者を指すため混同されがちで・・・>とありました。ユリカモメはカモメ科で、本来のミヤコドリはチドリ科とか・・・ ゆりかもめ水に羽根打ち胸打ちて 細見綾子 平成5年作 俳句アーカイブより https://scrapbox.io/kazesabou/ (837825) 25.12.21 (6486) HP俳句会の結果発表がありました。 今月の最高得点者は、花虻さん(滋賀県)でした。おめでとうございます!講評もお読みください。 母と児のしりとり続く冬の道 花虻さん(滋賀県) 玉井さんから写真を送っていただきました。 ▼キチジョウソウ(吉祥草) 「キチジョウソウ」という名前は、この花が咲くと家に良いこと(=吉祥)が起きるという中国の言い伝えに基づくと言われています。花茎は高さが8~12㎝になり、淡紅紫色の花を葉の間に穂状に咲かせます。花の後には球形の果実ができ、可愛らしい赤色に熟します。 ▼ツクバネ(衝羽根) 実が羽子板で衝く羽根に似ているため、ツクバネと名付けられました。4枚の羽根があり、羽根つき遊びに使えそうです。しかし実際に羽根つきに使うのはムクロジの実だそうです。 ▼森林公園の池で見たハシビロガモ(嘴広鴨)と ホシハジロ(星羽白)です。 鴨を見ながら弁当を食べていたらたくさん寄ってきました。 玉井美智子     ハシビロガモ ホシハジロ 25.12.17 (6485) 一宮の起宿を吟行!! 25.12.16 (6484) HP俳句会12月分の投句一覧がアップされました。今年もご投句有難うございました。結果はしばらくお待ちください。 いぶきネットの皆様、いよいよ冬も本番です。私は12月の始めに、恒例の池坊の講座で冬の生け花を勉強してきました。 先ずは、伝書にある水仙です。「陰の花水仙に限る。」(冬の花は水仙が最高だ)とあるとおり、やはり寒さにうち勝って寒中に清廉な花を咲かせる水仙は素晴らしい。で、生け方ですが、生花、立花どちらも伝書にあります。私は生花の竹筒に青竹の井筒活けが一番だと思います。(写真)教授によると、花器に水を張りそこに青竹を井筒に組んでさします。清浄な井戸から尽きせぬ水が湧き出るさまを表現します。 次は椿の生花です。歳時記では春になっていますが、花の期間が長く、冬にも咲きますのでご容赦ください。「椿一輪活け」は伝書にあり、究極の省略美として、昔から多くの生け花人に愛されてきました。かつては1本の枝から選んで、それを活けるのが、正しいとされてきましたが、そんなことは至難の業で、今は2本でもよいとされています。その昔、大八車でいっぱい切り取ってきても、気に入った枝ぶりがあるかどうかだったそうです。 最後は3日目に活けた「立てはな」です。これは床飾りの三つ具足のいけばなから発展したものなので、少し小ぶりです。(写真) 生け花の世界は季節と関連が深く、奥が深いです。(鈴木英子) 25.12.13 (6483) 今日は愛知同人句会でした。 令和8年2月~6月の予定は下記のとおりです。 <愛知同人句会よりお知らせ> *2月14日(土) ウィルあいち セミナールーム5 2階 *3月14日(土) 芸文センター12階 *4月11日(土) 芸文センター12階 *5月9日(土) 芸文センター12階 *6月13日(土) 芸文センター12階 時間 午前9時30分~12時30分 午後1時30分~4時30分 (午前組と午後組交替となります) 1月は愛知支部新年俳句大会があるので、休会です 私は風邪が治っていないので休みました。加藤剛司さんから写真が届きました。有難うございました。   25.12.9 (6482) 角川 『2026年俳句年鑑』より 「伊吹嶺」関係の記事です。皆様ぜひお読みください。 俳句年鑑 ・俳句界の一年を俯瞰する・ ☆年代別2025年の収穫 [80代後半以上]円熟味と新鮮さ 望月 周 栗田やすし (昭和12年生/伊吹嶺) 紛れなき鵜臭鵜宿の通し土間 「伊吹嶺 10 」 米寿など通過点なり松の芯「俳壇 6 」 ※ 鵜飼に密着し詠んできた経験が〈紛れなき〉の一語に生きる。 〈通過点なり〉の意気軒昂。調子の高い詠みぶり。 [60代後半]俳句は人をつなぐだろう 加藤かな文 河原地英武 (昭和34年生/伊吹嶺) 名画座に「猿の惑星」霧しぐれ「俳句四季 11 」 箱庭の戦車の砲にボンド跡「俳壇 8 」 ※〈「猿の惑星」〉や〈ボンド跡〉が同世代の心をくすぐる。 テレビで何度も見た「猿の惑星」タミヤのプラモデル。 ☆諸家自選五句・・・600名 河原地英武 春の虹外階段の真上より 鳥雲に入るや捩れる鉋屑 形代に指の湿りの移りけり 雷の二度めは鳴らず慰霊の日 丸まらず逃ぐ炎昼の団子虫 栗田やすし 鶴折つて息吹き込めり広島忌 佇めば色なき風や被爆川 春雨に濡れてくぐれり守礼門 生国は北満の地よ雑煮食ぶ もう先の見えたる余生目刺焼く ☆全国結社・俳誌 一年の動向 伊吹嶺の歴史や今年度の行事・各賞の受賞者の紹介などの後、主宰を筆頭に30名の同人の句が掲載されている。 伊藤みつ子さんにまとめていただきました。有難うございました。 25.12.8 夜 (6481) 読売俳壇に加藤剛司さんが入選されました。 おめでとうございます。 ★小澤實 選 深々と両掌に掬ふ秋の水 加藤剛司 今日は、開戦日、レノンの忌でした。享年40歳。ビートルズのメンバーは、ポール(83歳)とリンゴ(85歳)となり、時の流れの早さを感じますね。 25.12.8 (6480) 俳句文学館が届きました。 第32回俳人協会俳句大賞に 安藤富基恵さん、富田範保さんが入選されました。おめでとうございます。 ★片山由美子 選 入選 カーテンへ飛び付く猫や若葉風 安藤富基恵 ★望月 周 選 入選 舟となる板に昼寝の船大工 富田範保 また、令和8年5月28日(木)に、俳人協会環境委員会主催で、愛知県碧南市にて「油ケ淵俳句セミナー」が開催されるという案内がありました。本誌でもいずれ紹介があると思います。ぜひご参加ください。 (写真のため、読みづらくすみません)  25.12.6 (6479) セクト・ポクリット「コンゲツノハイク」が更新されました。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】  <2025年12月号(通巻330号)> 晩秋の城ごと跨ぐ水たまり 河原地英武 下り簗逆波立てて鮎吐けり 栗田やすし 獺祭忌ハンバーガーを潰し食ぶ 大島知津 トーストの切り込み深き秋思かな 加藤剛司 捨案山子へのへのもへじ滲みをり 福谷龍彦 亡き夫の愛せし海や九月尽 山本美砂子 遺品なる蝶の標本夏館 中田和子 他結社の俳句や鑑賞が読めます https://sectpoclit.com/mois202512/ HP俳句会投句期間が始まりました。ふるってご投句ください。 風邪をひいて籠っています。年末にひかなくてよかったと思うことにしました。皆様、お気を付けください。 (836621) 25.12.1 (6478) 岡崎きらり案内!! 岡崎には松平氏の侵出や防御の拠点となった城が5つあります。その5つの城を順番に紹介していきます。 10-4 岡城址  現在の岡城址は岡崎城から南東方向に離れた岡崎市岡町にあります。乙川左岸の小高い住宅地の竹林の中にあって、堀や土塁跡と「史跡岡城址」と刻まれた石碑が残るのみで、曲輪や建物は残っていません。 現在の岡城址は岡崎城から南東方向に離れた岡崎市岡町にあります。乙川左岸の小高い住宅地の竹林の中にあって、堀や土塁跡と「史跡岡城址」と刻まれた石碑が残るのみで、曲輪や建物は残っていません。岡城は16世紀の中頃に池野大学が築いた砦です。池野大学は、岡崎市の南西の端の下青野町にかつてあった池野の地に由来する土豪です。その後の永禄4年(1561)、西三河平定を進める徳川家康公の命を受けた松平好景が、今川に従っている板倉重定を攻めました。このとき重定は岡城に入って抵抗しましたが、敢え無く落城しました。その後、家康公の命で河合勘解由左衛門がこの岡城を守りました。 天正13年(1585)、家康公は岡城を廃して岡村御殿を築き、関東へ移った後は京に上洛する際に宿泊しました。(新井酔雪) 竹藪の径は堀跡冬の鳥 酔雪   25.11.26 (6477) 大分で大規模火災、また阿蘇地方で地震もありました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 皆様は紅葉狩りに行かれましたか? 名古屋市の一番おすすめのお出かけスポットは私は東山公園だと思っています。東山植物園でも紅葉が盛りになり、公園一帯を彩っているそうです。今週は夜間ライトアップもしています。野島さんを介してガーデン句会の方から写真が届きましたので、紹介します。ライトアップやイルミネーションを見に、皆様お出かけにいかがですか。昼の紅葉ももちろんとても綺麗です。       『俳句』12月号の記事と入選を、伊藤みつ子さんからお知らせいただきました。トピックスNewsのページもぜひご覧ください。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 25.11.22夜 (6476) 『俳壇』と『俳句四季』の記事、ならびに入選のお知らせです。国枝さんには栗田先生の「碧梧桐研究余話」も要約していただき有難うございました。なお栗田先生の記事は今回が最終回です。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 25.11.20夜 (6475) オフ句会in水の都大垣  小春日和の11月16日(日)、インターネット部主催のオフ句会を開催した。吟行地は、松尾芭蕉の奥の細道むすびの地である水の都大垣。河原地英武主宰にも参加していただき、22名で吟行を行った。そして、水門川沿いに設置されている遊歩道四季の路を散策し、目的地である船町川湊に向かった。 小春日和の11月16日(日)、インターネット部主催のオフ句会を開催した。吟行地は、松尾芭蕉の奥の細道むすびの地である水の都大垣。河原地英武主宰にも参加していただき、22名で吟行を行った。そして、水門川沿いに設置されている遊歩道四季の路を散策し、目的地である船町川湊に向かった。愛宕神社を出発し、粟屋公園の湧水に寄り、貴船神社の広場で少し休憩した。そこには水門があって、隣には火の見櫓、そして消防車が止まっていた。 大垣藩校敬教堂跡の前を通り、八幡神社に向かった。八幡神社は大垣まつりの神社で、湧水をすくって飲んでみたら、柔らかくてうまい水だった。さらに、この神社には、「折々に伊吹を見ては冬ごもり」という冬籠塚と呼ばれる芭蕉句碑があった。今は木々があって見えないが、昔はここから伊吹山が見えたそうだ。 大垣藩主戸田氏の菩提寺圓通寺に寄った。山門の三段になった斗栱は見応えがあった。 南に向かって歩いていると檜の木香がした。「枡工房ますや」があり中に入った。  休憩した。ここは川幅が広く四角い池のようになっていて、あちこちの造り滝が水音を立てていた。 休憩した。ここは川幅が広く四角い池のようになっていて、あちこちの造り滝が水音を立てていた。四季の広場から南へ200m、目的地の船町川湊に着く。川には舟がもやってあり、住吉川燈台は黒板張りで高さがあった。そして、芭蕉と木因との別れの像、蛤塚「蛤のふたみに別れ行く秋ぞ」を見て散開した。その後、奥の細道むすびの地記念館に入る人たち、句会場の総合福祉会館に行く人とそれぞれに別れた。 句会は午後1時30分から行った。3句投句、3句選、主宰は10句選。成績発表後、成績優秀者には記念品を贈呈した。そして、最後に河原地主宰の選評を頂いた。和やかな雰囲気の中、楽しく俳句を学ぶことができた。(新井酔雪) ★詳しい内容は【こちら】をクリックしてください。 25.11.20 (6474) 伊吹山の初冠雪の写真を加藤剛司さんが送ってくださいました。名古屋城とのコラボ(?)素敵ですね。 山初雪枯木の中に顔入れて 細見綾子 昭和29年作 初雪と童女のごとき声出せり 沢木欣一 昭和54年作 いずれも俳句アーカイブより https://scrapbox.io/kazesabou/  25.11.19 (6473) HP俳句会の結果が発表されました。今月の最高点者は康さんです。おめでとうございます。  聞く耳を持たぬ同士やおでん酒 康さん(東京) 講評はしばらくお待ちください。 ジュニア俳句もご投句をお待ちしています。 一気に寒くなりました。皆様風邪など召されませんように。 写真は玉井さんから届いたルコウソウです。 25.11.14 (6472) HP俳句会は 明日15日21時、投句締切です。ふるってご応募ください。 玉井さんから季節の写真を送っていただきました。 +++++ アケビの実は熟すと自然に割れ、中の白い果肉と黒い種子が現れます。この甘い果肉を鳥に食べてもらうことで、種子を散布し、子孫を残します。メジロはアケビの甘い果肉を食べてエネルギー源とし、アケビはメジロに種子を運んでもらうことで繁殖の機会を得ています。メジロがアケビの実をついばむ姿は絵になりますね。茶の花は下向きに咲くのが特徴です。満開になると、黄色いめしべとおしべが冠のように開きます。10 月頃から 12 月にかけて花を咲かせます。 茶の花にかくれんぼする雀かな 一茶 (玉井美智子) 一茶の忌日は11月19日です。    3つ目はノビタキがセイタカアワダチソウに止まっている写真です。 天気予報では七五三寒波と伝えていますが、、本当に秋が短かったですね。 16日には大垣でオフ句会が開催されます。ご参加の皆様、風邪など引かれませんように。 毎日クマ被害のニュースにびっくりしています。動物園で見るクマと違って、人に対して動きが素早くて狂暴になりますね。 何年か前に家の前でタヌキを1匹見ました。すぐに側溝から逃げていきました。昨日、近所のお宅は屋根の隙間にコウモリが巣を作っていたとのことで、業者が足場を組んで屋根の補修をしていました。(832182) 25.11.10昼 (6471) 定員に達しました! オフ句会 水の都大垣の吟行  お陰をもちまして、インターネット部主催のオフ句会は、今年も定員に達することができました。これより参加者は募集しません。ありがとうございました。(新井酔雪) お陰をもちまして、インターネット部主催のオフ句会は、今年も定員に達することができました。これより参加者は募集しません。ありがとうございました。(新井酔雪)1 目 的 吟行をとおして、俳聖松尾芭蕉の「奥の細道」について理解を深め、参加者の各々が俳句の力量を高めるとともに相互の親睦を深める。 2 実施日 令和7年11月16日(日) *雨天決行 3 吟行地 水の都大垣(奥の細道むすびの地) 4 集 合 JR大垣駅南口 9時20分 5 行 程 《ミニ奥の細道周遊(芭蕉句碑巡り):水門川遊歩道「四季の道」》 JR大垣駅南口0m → 愛宕神社(岐阜町道標)→ 栗屋公園(湧水) → 休憩10:00:貴船神社(水門、火の見櫓)600m → 休憩10:30:八幡神社(湧水)1300m → 圓通寺(藩主戸田氏の菩提寺) → 休憩11:00:大垣城1800m → 休憩11:30:四季の広場2700m → 句会場(総合福祉会館)→ 船町川湊(芭蕉像、蛤塚、住吉燈台) → 休憩:奥の細道むすびの地記念館・無何有荘大醒榭(城代鉄心の別荘)3100m → 13:00句会場(総合福祉会館)3250m 6 句 会 13:00 総合福祉会館 3階 会議室 *3句投句・3句選 7 交通案内 JR金山駅8:42発(JR東海道本線 新快速 大垣行き)→ →JR名古屋駅8:47発 →JR大垣駅9:18着 8 参加費 1000円 9 その他 ・昼食は各自持参するか奥の細道むすびの地記念館近くの食事処を利用。*芭蕉庵(記念館の中)、 船町ベースカフェ(記念館のすぐ北)、インド・ネパール料理 マサラマスター(記念館の南側の裏) ・お茶は各自で持参ください。 ・吟行用の地図、投句用紙、清記用紙、選句予選用紙、選句用紙は新井が用意します。 ・緊急連絡先:新井酔雪090-9184-7372   25.11.10 (6470) 11月9日中日俳壇』第一席に 富田範保さんが入選されました。おめでとうございます! ★高田正子 選 第一席 豊の秋伊勢に日の神水の神 富田範保 HP俳句会は、投句期間です。締切は、毎月15日 午後9時です。多くの皆様のご投句お待ちしています。 ジュニア俳句はいつでも受け付けています。 (834922) 25.11.8 夜 (6469) 今日は愛知同人句会でした。私は午後の部に参加しました。 河原地主宰から連絡事項のほか、栗田先生選の「寒月賞」の締め切りが今月末で、まだ十分間に合うので奮って応募をしてほしいとのお話がありました。 句会後27名の投句全句についてきめ細やかな評をいただきました。 12月の愛知同人句会は13日で、会場は愛知芸文センターです。1月は、新年俳句大会が開催されるので休会です。  25.11.8 (6468) +++トピックスの記事 訂正のお知らせ トピックスNewsの 『俳壇』11月号の連載「碧梧桐研究余話」について <新聞「日本」に明治31年3月12日から6月24日まで33回掲載されているのを知った>の部分です。 はじめ3回と書きましたが、33回と掲載されていることを栗田先生からご指摘があり、訂正いたしました。国枝さんから間違って書いたとのお知らせがありました。栗田先生、国枝さん 有難うございました。 なお先生の研究余話は12月号が最終回だそうです。 25.11.7 (6467) セクトポクリック コンゲツノハイク 11月分がアップされました。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】  <2025年11月号(通巻第329号)> 水底の砂流れをる月夜かな 河原地英武 土竜叩きめく噴水のはたと止む 栗田やすし カナリアの籠を抱へて生身魂 加藤剛司 白墨のバキと折れたり夏期講座 野村和甚 掃きよせてみたき薄雲今朝の秋 渡邉久美子 甜瓜十円玉で種を取り 斎藤みどり 涼しさやモデルハウスの白き皿 田中のびる 他結社の俳句が読めます。 https://sectpoclit.com/mois202511/ 25.11.6 夜 (6466) 11月4日は京都句会でした。 中世以降、琵琶湖水運の要衝として発展し、かつて「伊庭千軒」と呼ばれるほど栄えた伊庭集落を吟行しました。 集落を流れる水路は、建久年間に伊庭高実が築いたとされる伊庭城の濠跡の面影を残しています。私たちはその城址に立つ勤節館にて句会を行いました。 今回は記念すべき第150回京都句会。河原地主宰にもご参加いただき、また名古屋からのゲスト二名を迎え、盛会のうちに行われました。 待つ冬や勧請縄の縒り太く 哲半 睦まじき絵系図覗く冬初め 伽葉 千年を支ふる柱豊の秋 範子 字巡る水路まばゆし秋の声 徒歩 太りたる鯉飛び跳ぬる秋日和 悦枝 身に沁むや碑に肩ほどの浸水位 佳子 繋がれし川舟ひそと柿の秋 妙好 葦葺きの大屋根聳え秋気澄む 秋麦 ここよりは鯉の住む川秋澄める 英子 伊庭川に田舟留め置く柿日和 英武    (松井徒歩) 25.11.6 (6465) 岡崎きらり案内!! 25.11.5 (6464) 第54回関西俳句講座(9月に開催)で 河原地主宰が「物語のある俳句・ない俳句」と題して講演をされました。その要旨が「俳句文学館」に掲載されました。関西支部長の河村恵光さんが執筆されました。<写生を徹底させた句や論理的解釈を拒むような句からは、人生観や寓意を汲み取ることはできないが、不思議な読後感をもたらす>とまとめてあります。  11月5日は沢木欣一先生の忌日です。 泰然と色変へぬ松欣一忌 栗田やすし 新宿に富士くつきりと欣一忌 栗田せつ子 いずれも武藤さんの「いぶきネット歳時記抄」より 25.11.2 (6463) 11月になり、冬間近の涼しさ(寒さ?)になりました。 橋本ジュンさんから、関東支部の皆さんの伊良湖吟行の模様を送っていただきました。 充実した一日、良かったですね。 ***************************  関東支部は、全国大会の翌日(10月19日)に 渥美半島先端の伊良湖岬へ吟行に行きました。 楽しい1日を過ごしました。 以下は、自選の一句です。 ぽつねんと蓑虫ひとつ芭蕉句碑 布杏多 伊吹嶺旗掲げ高速船の秋 鉄 弥 草虱つけて万葉歌碑を見に 杉 子 椰子の実碑囲む歌声秋澄めり ジュン 大あさり食うて飲み干す新走 滋 子 駅降りて秋潮の香や知多半島 幸 子 秋風や恋路ヶ浜に虚貝(うつせがひ) 切 子 鷹を待ち伊良湖岬に佇めり とみお 潮騒に秋の声聞く伊良湖岬 一 灯 **************************** 橋本ジュン     (834357) 25.10.29 夜 (6462) 加藤剛司さんから、『俳句界』11月号の記事と入選をお知らせいただきました。 特集記事「俳人たちの横顔」で荒川編集長が沢木欣一先生について寄稿されています。また「この本この一句」で、河原地主宰が志賀康さん、馬場吉彦さんの句をの鑑賞をされています。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm  25.10.29 (6461) 国枝さんから『俳句四季』『俳壇』11月号の記事と入選者をお知らせしていただきました。いつも有難うございます。河原地主宰の「季語を詠む-露凝る」、栗田顧問の碧梧桐研究余話も紹介してあります。トピックスにアップしましたのでご覧ください。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 昨日は、日米首脳会談、大リーグワールドシリーズ、園遊会、藤井七冠と伊藤叡王との王座戦とニュースに暇ない一日でした。 トランプ大統領と拉致被害者の面会がありました。めぐみさんが行方不明になった新潟の松林近くは、生徒のマラソン大会コースで応援に出かけたり、散策したことがあります。早紀江さんに再会できますよう祈っています。 ワールドシリーズでは延長18回。二試合分で選手もお疲れ様でした。今日も楽しみです。 25.10.28 (6460) +++季節の便り 芸術の秋+++ いぶきネットの皆様、漸く秋本番になりました。 今回は、テーマとして、豊田市の美術館を中心に、私が見つけた可愛いいどんぐりのお話です。 一つめは美術館の敷地内にある茶室で行われた、茶友会主催のお茶会に参加した時です。お手伝いのための茶会に参加の、和服の息子を送つて行った時、美術館への坂道に可愛い青団栗が落ちていました。さらに坂を上ってお庭に出て上を見上げると、白樫の大きな木に団栗が鈴なりです。秋を感じました。 二つめは、秋の茶会体験です。坂の上に美術館に付属して、茶室が3棟あります。立礼席を付帯した大広間の茶席のある童子苑、そして小間を二つ供えた豊祥庵、城の近くの夕日庵です。その日の午後、豊祥庵小間での濃茶席に弟子たちを連れて客として参加しました。露地、寄り付き、枝折戸、蹲、躙り口のそなわった、本格的なお茶席です。普段のお稽古ではあまり体験できないので、弟子たちは感激したようです。 三つめは、話変わって、私のいけ花です。2作とも、習作ですが、来年のOB華展に向けての自由花です。自由花には自然体と意匠性(デザイン的)の花型がありますが、一応、意匠性のいけ花を活けようと思っています。「秋」をどのように表現しようかと考えています。写真の作品は「秋の水」をテーマにしました。ステンレスの花器に、池坊特注のスポンジ「うみいろ」を使って水を強調しました。 以上私の見つけた秋でした。 (鈴木英子)      英子さん秋の便りを有難うございました。 伊藤みつ子さんから『俳句』11月号の記事と入選をお知らせしていただきました。河原地主宰の新作『色鳥』12句も掲載、俳句手帖に河原地主宰、栗田先生、音頭さんの句も掲載されました。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 25.10.26 (6459) 俳人協会愛知県支部の俳句大会に参加!!  10月26日(日)の今日、「俳人協会愛知県支部 秋季俳句大会 岡崎俳句大会」が岡崎ニューグランドホテルで行われました。吟行地は岡崎城公園、八丁蔵通り、六所神社、大樹寺。あいにくの雨でしたが、傘を差すか差さないか迷うぐらいの小雨で困ることはありませんでした。 10月26日(日)の今日、「俳人協会愛知県支部 秋季俳句大会 岡崎俳句大会」が岡崎ニューグランドホテルで行われました。吟行地は岡崎城公園、八丁蔵通り、六所神社、大樹寺。あいにくの雨でしたが、傘を差すか差さないか迷うぐらいの小雨で困ることはありませんでした。午前9時、名鉄東岡崎の改札口で五条川桜とのんぼり吟行グループの方々を出迎えました。どこを回るか相談し、岡崎城公園の一か所に絞って案内することになりました。 駅の南口近くの龍海院の本堂は、方形むくり屋根で徳川家康公の祖父清康公が建てた寺です。 乙川を渡り、岡崎城公園へ行きました。そして、次の個所を見て回りました。近年発見された乱積みの城垣、川の見張り所跡、五万石藤の棚、天井の竜の彫物が素晴らしい龍城神社、竜が棲む井戸、家康公遺言碑、家康公遺訓碑、山岡荘八の小説「徳川家康」の冒頭文の碑、天守閣、家康公の胞衣塚、産屋跡、産湯の井戸。皆さん句帳を手に句材をメモし作句に励んでいました。 産湯の井戸を見ているとき、上の方から雅楽の音が聞こえてきました。茶の花の咲く坂を上り二の丸跡の野外能楽堂を覗くと、雅楽の稽古をしていました。金魚の品評会、石造りの家康公のしがみ像、青銅の本多忠勝公の像、  家康公が能を舞う絡繰時計、最後に芭蕉句碑を見て句会場に向かいました。 家康公が能を舞う絡繰時計、最後に芭蕉句碑を見て句会場に向かいました。岡崎城公園では2組の伊吹嶺のグループに出会い、句会場でも河原地主宰や他の伊吹嶺の人たちとお会いし挨拶を交しました。多くの伊吹嶺の方に会えてうれしく思いました。 投句を済ますと、開会のセレモニーがあり、続いて「松の花」主宰の松尾隆信先生の講演。演題は「『秋元不死男の俳句』誓子俳句の影響と違いに触れつつ」でした。秋元不死男の俳句は「近づくものを詠む。近々と感じる。」、山口誓子の俳句は「遠くへ去りゆくものを追いつづける。」と例句を挙げて話されました。 173名が参加した俳句大会では、河原地主宰が大会賞を受賞されるなどのご活躍で、うれしい大会となりました。伊吹嶺関係の主な結果を紹介します。(新井酔雪) ★大会賞 晩秋の城ごと跨ぐ水たまり 河原地英武 ★入選賞 菰巻いて松伸びやかや産湯井戸 伊藤範子 ★入選同点句 味噌蔵の小さき天窓秋惜しむ 奥山比呂美 *人数制限があり入選賞にならなかった ★河原地英武主宰特選 竹千代の一人遊びや木の実独楽 角田勝代 ★笹代表 柴田鏡子特選 晩秋の城ごと跨ぐ水たまり 河原地英武 ★白桃主宰 斎藤朗笛特選 冷やかに等身位牌並びをり 松岡美千代   25.10.25 (6458) +++俳人協会愛知支部 秋季俳句大会 岡崎俳句大会のご案内+++ 1.日時 令和7年10月26日(日) 2.場所 岡崎ニューグランドホテル3階飛竜の間 岡崎市康生町515-33 電話0564‐21‐5111 3.吟行地 岡崎城公園(岡崎城、三河武士のやかた家康館、二の丸能楽堂、巽閣、茶室葵 松庵・城南亭、からくり時計、龍城神社他)八丁蔵通り、六所神社、大樹寺他 4.投句受付 午前10時~正午  5.会費 1,000円 6.投句 嘱目 2句 7.講師 松尾隆信講師(俳人協会評議員、「松の花」主宰 演題 「秋元不死男の俳句」 8.連絡先 俳人協会愛知県支部事務局長 江口和彦 電話090-5033-5351 主催 俳人協会愛知県支部 栗田やすし先生と河原地英武先生はこの俳句大会の選者です。奮ってご参加ください。当日岡崎城公園を、新井酔雪さんが案内をしてくださいます。午前9時に名鉄東岡崎駅の地下の改札口でお待ちしています。 25.10.21 (6457) HP俳句会の結果発表がありました。今月の最高得点者は、康さん(東京)、雪絵さん(前橋市)、原 洋一さん(岡山県)でした。最高得点者が3名以上となりましたので、今月の入選賞は該当者なしとなります。3名の句を紹介します。 講評もあわせてお読みください。 鰯雲園児の競ふ竹とんぼ 康さん(東京) 穂芒の寄せては返す野の光 雪絵さん(前橋市) 相槌もいつか寝息の夜長かな 原 洋一さん(岡山県) 25.10.20 (6456) 岡崎城公園を案内します!! (俳人協会愛知支部 秋季俳句大会 岡崎俳句大会)  10月26日(日)は、俳人協会愛知支部 秋季俳句大会 岡崎俳句大会です。 10月26日(日)は、俳人協会愛知支部 秋季俳句大会 岡崎俳句大会です。メインの吟行地である岡崎城公園を岡崎在住の新井酔雪が案内します。 一緒に岡崎城公園を回りたい方は、当日、午前9時に名鉄東岡崎駅の地下の改札口(降りたプラットホームから階段で下へ)でお待ちしています。 栗田やすし先生と河原地英武先生は、この俳句大会の選者です。奮ってご参加ください。(新井酔雪) *岡崎城公園内には食事処や売店はありますが十分とはいえません。お弁当は持参された方が良いと思います。 25.10.19 (6455) 沖縄の句会の方たちと吟行  伊吹嶺全国俳句大会の翌日である10月19日(日)の今日、沖縄の方たちとお別れする前に吟行をしました。参加された沖縄の方は、花風句会の上運天洋子さん、喜納茜子さん、大城礼子さん、新垣公子さん、イッぺー句会の國吉綾子さん、玉木園子さんです。吟行場所は東山植物園。 伊吹嶺全国俳句大会の翌日である10月19日(日)の今日、沖縄の方たちとお別れする前に吟行をしました。参加された沖縄の方は、花風句会の上運天洋子さん、喜納茜子さん、大城礼子さん、新垣公子さん、イッぺー句会の國吉綾子さん、玉木園子さんです。吟行場所は東山植物園。地下鉄星ヶ丘駅の改札口で待ち合わせをし、一路植物園へ向かいました。ゆるい坂を上り、星ヶ丘門を潜るとそこはもう植物園。今日は名古屋まつりのため、植物園は解放され入場無料でした。心配された天気もほとんど雨が降ることがなく幸運な一日でした。 星ヶ丘門ではガーデン句会の方たちと挨拶を交し、園内を案内してもらいました。ナンジャモンジャ(ヒトツバタコ)、ハマボウ、ハナイカダ、シラタマホシクサ、シモバシラなどの珍しい植物を紹介されると、沖縄の方たちは熱心にメモを取ったり、質問したりしていました。「これって季語になるのかしら」というつぶやきも聞こえ、さすが俳人と感心しました。  合掌造りの家では中に入り、家の造りやその生活の話をしてもらいました。そして、也有園、茶室「宗節庵」、武家屋敷門、温室、圭介の庭を回り、道々沖縄や名古屋のあれこれの話に花が咲きました。お弁当は古窯の隣の四阿で。愛知に焼物の町が多い理由や、お弁当に使われている八丁味噌のいわれ、守口漬の大根の話などをしました。 合掌造りの家では中に入り、家の造りやその生活の話をしてもらいました。そして、也有園、茶室「宗節庵」、武家屋敷門、温室、圭介の庭を回り、道々沖縄や名古屋のあれこれの話に花が咲きました。お弁当は古窯の隣の四阿で。愛知に焼物の町が多い理由や、お弁当に使われている八丁味噌のいわれ、守口漬の大根の話などをしました。ガーデン句会の人たちとは植物園でお別れをし、栗山紘和さんと山﨑育子さんと私は、名古屋駅で沖縄の人たちとお別れをしました。沖縄の人たちの本土への思いも知ることができ、とても有意義な一日となりました。 野島秀子さんをはじめ、ガーデン句会のみなさんには大変お世話になりました。準備から、案内、そして14種類の木の実のセットとチャンチンモドキの実で作ったお守りをお土産に頂きました。(新井酔雪)    25.10.18 (6454) 今日はホテルメルパルク名古屋にて、第24回伊吹嶺全国俳句大会が、開催されました。 大会は、総会、俳句大会、講演会、親睦会で、愛知支部、関東支部、関西支部、そして遠く沖縄支部からのご参加も多くあり、楽しく充実した大会でした。 講演は、荒川編集長による「欣一俳句における本歌取りについて-能登塩田・沖縄の句を中心にー」でした。「塩田に百日筋目つけ通し」「真清水に早苗浸してありにけり」の句の「百日」と「真清水」の言葉を取り上げ、資料に基づいたもので、沢木先生の俳句を読み解くうえでも素晴らしい考察でした。 懇親会では、久しぶりにお会いできた方々と旧交を温めました。 詳細は後日トピックスにアップしますので、しばらくお待ちください。 伊吹嶺賞 廣中みなみさん「うりずんの風」 富田範保さん「御饌の海」 新人賞 小川剛史さん 秀句賞 大城礼子さん「見はるかす藍の海原島つつじ」 俳句大会 河原地主宰特選 戦争を知らずに喜寿や八月来 本多俊枝 栗田顧問特選 太陽の塔を見上げてかき氷 森垣一成   河原地主宰、栗田顧問挨拶 河原地主宰、栗田顧問挨拶  伊吹嶺賞のお二人と主宰 沖縄支部の皆様 ★詳しい内容は【こちら】をクリックしてください。 (833084) 25.10.17 (6453) 良い天気になりました。鵙が高らかに鳴いて、今日は鵙日和です。 いよいよ明日は「伊吹嶺全国俳句大会」の開催です。ご出席の方々との再会を楽しみにしています。 いぶきネット句会の合評会が終わりました。活発な意見交換により、句作の上で大切なことを皆で学んでいます。 遠方の方、これから俳句を始めたい方、ご一緒にネット句会を楽しみませんか? 「伊吹嶺」を購読していただける方ならどなたでも大歓迎です。 HP俳句会の投句一覧がアップされました。HP俳句会はどなたでも投句できます。 選者の結果発表までしばらくお待ちください。 玉井さんからキノコの話題が届きました。 小雨降る猿投山の散策中に鮮やかな赤色のタマゴタケを沢山見つけました。 土の中から生まれる時に白い卵のような形状から割れて出てくることからタマゴタケと名付けられたそうです。 見た目は毒キノコのようですが、実は食べられる美味しい食用きのこで、野生で採れるキノコには珍しく生食が 可能な事でも知られています。ヨーロッパでは皇帝のキノコとして重宝されているそうです。 玉井美智子     卵から生まれたようなキノコですね、名は体を表すようで、生育したキノコは皇帝のように立派です♫ (832985) 25.10.13 (6452) 岡崎きらり案内!! 9-4 浄瑠璃姫伝説 誓願寺 岡崎市矢作町の誓願寺は旧東海道に面していて、名鉄矢作橋駅から400m北東の所にあり、保育園と一体化しています。  源義経は、奥州平泉の藤原秀衡を頼って旅をしていて、矢作の里(現岡崎市矢作町)の兼高長者の家に宿をとりました。義経は、そこで長者の娘浄瑠璃姫に出会い恋する2人となりましたが、源氏再興の大望を抱く義経は矢作を去り奥州に旅立ちました。ところが、姫は義経を慕うあまり、17歳の若さで乙川に身を投げて亡くなってしまいました。そして、姫の遺体はこの誓願寺に埋葬されました。それは寿永3年(1183)のことです。 源義経は、奥州平泉の藤原秀衡を頼って旅をしていて、矢作の里(現岡崎市矢作町)の兼高長者の家に宿をとりました。義経は、そこで長者の娘浄瑠璃姫に出会い恋する2人となりましたが、源氏再興の大望を抱く義経は矢作を去り奥州に旅立ちました。ところが、姫は義経を慕うあまり、17歳の若さで乙川に身を投げて亡くなってしまいました。そして、姫の遺体はこの誓願寺に埋葬されました。それは寿永3年(1183)のことです。誓願寺の南側の門から入って境内のすぐ右手(東側)に浄瑠璃姫の墓と侍女更科と乳母冷泉の墓があります。共に葬られているということは、それだけ絆が深かったのだろうと推察されます。 長者は十王堂を再建し、義経と浄瑠璃姫の木像、義経が姫に贈った笛「薄墨」と姫の鏡この堂に安置しました。それらは今も誓願寺に伝えられています。十王堂は誓願寺の南側の門の右隣にあります。堂の壁に描かれた地獄絵図は素晴らしく、一見の価値があります。(新井酔雪) 秋暑し十王堂の地獄絵図 酔雪   25.10.9 夜 (6451) 10月7日は京都句会で、東寺を吟行しました。残暑が厳しい一日でした。 私は京都へは高速バスを利用しているため、東寺の南大門の前を通って京都駅に到着します。五重塔と南大門を目にすると、「京都に来た」と改めて実感します。 東寺は真言宗の総本山です。講堂の立体曼荼羅は壮観でした。ただ、室内ということもあり、季語選びに皆が苦労していました。 時間の関係で、吟行句会は、独特の緊張感が薄れてしまうのが残念ではありますが、帰宅してから「夏雲システム」を使い、インターネット上で行いました。 結界の竹に影置く式部の実 哲半 秋空に五重塔の屹立す 伽葉  秋の風南大門に阿吽無く 徒歩 新涼や帝釈天の半跏趺坐 悦枝 秋の雲不開門に鳩睦ぶ 佳子 秋深し増長天の踏む邪鬼 秋麦   (松井徒歩) 25.10.9 (6450) セクト・ポクリット「コンゲツノハイク」が更新されました。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】 <2025年10月号(通巻328号)> 取り落す熱き布巾や敗戦忌 河原地英武 片陰を出づれば細き己が影 栗田やすし 玄関に知らぬ白靴雨の音 田中のびる 身の丈は百万センチ入道雲 加藤剛司 擦り足の能楽師めく黒揚羽 野村和甚 あめんぼの力溜めてはまた進み 伊藤みつ子 婆ちやんと小さき私ところてん 酒井伸代 https://sectpoclit.com/mois201510/ 他結社の俳句が読めます。リンクからお入りください。 25.10.8 午後 (6449) 第64回俳人協会俳句大会の入選句が俳句文学館HPに公開されました。 入選の皆様おめでとうございます。  ★上田日差子選 ★上田日差子選 これよりの生は余白よかたつむり 坂本操子 ★加藤かな文・中坪達哉選 春の雲窓辺に吊るすフライパン 吉田春陽 ★谷口智行選 蛇穴に入り大楠の幣揺るる 平松公代 ★徳田千鶴子選 竹秋の風を通せり躙り口 林 尉江 ★西村和子選 ひらがなの舞ふがごとくにぼたん雪 井上千保子 記載漏れがありましたらお知らせください。 【第64回俳人協会俳句大会入選集】 予選通過作品も読めます。 10月6日の仲秋の名月、名古屋ははじめは綺麗な満月が見えましたが、夜遅く小雨が降ってきてしまいました。 今年もノーベル賞の発表の時期になりました。生理・医学賞を坂口志文大阪大学特任教授が受賞されました。 奥様と二人三脚だったとのこと、奥様にも差し上げたいですね。 また化学賞に北川進京都大学特別教授が、先ほど受賞が決まりました。 素晴らしいですね。 大リーグ、ショパンコンクール予選など、一流の選手や演奏家をテレビやモニター越しではありますが、スポーツの秋、芸術の秋を感じています。 白玉星草の写真は野島さんから送っていただきました。 酔雪さんのパソコンが修復できてよかったです。 私もようやくWindows11を入れて、私はデータが多いそうで、ローカルディスクを1テラに変えてもらいました。 25.10.8 (6448) 伊吹嶺ホームページの更新について いつも伊吹嶺HPの閲覧をありがとうございます。 8月下旬に私のパソコンが壊れ、トップページの日付と俳日和、いぶきネットの四季のコーナーが更新できずにいました。 パソコンが直って戻ってきました。本日、上のコーナーを更新しました。大変ご迷惑をお掛けしました。 今後も伊吹嶺HPの閲覧をよろしくお願いします。(新井酔雪)

|

||||||||

|

||||||||

は驚いた。ここには定渡船場跡の碑と人柱観音があった。人柱観音は、木曽川の治水工事で自ら人柱となった与三兵衛の慰霊のための物。

は驚いた。ここには定渡船場跡の碑と人柱観音があった。人柱観音は、木曽川の治水工事で自ら人柱となった与三兵衛の慰霊のための物。

永正

永正