|

||||||||

|

||||||||

<<25年最新保存分の落書へ(25年最新の落書は左をクリックしてください。) <<25年前半保存分の落書へ(24年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<24年後半保存分の落書へ(24年7月からの落書は左をクリックしてください。) <<24年前半保存分の落書へ(24年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<23年後半保存分の落書へ(23年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<23年前半保存分の落書へ(23年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<22年後半保存分の落書へ(22年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<22年前半保存分の落書へ(22年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<21年後半保存分の落書へ(21年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<21年前半保存分の落書へ(21年1月から6月からの落書は左をクリックしてください。) <<20年後半保存分の落書へ(20年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<20年前半保存分の落書へ(20年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) |

||||||||

メッセージお待ちしております。 |

||||||||

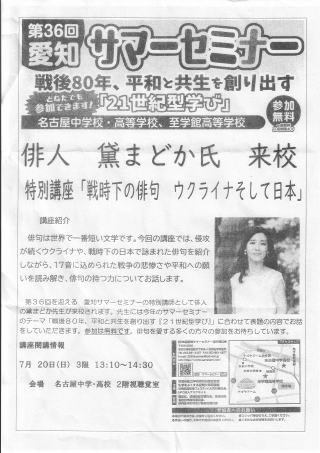

25.7.30 夜 (6428) カムチャッカ半島での地震から、津波警報があり、心配な一日でした。先ほど注意報に変わったようです。 「セクトポクリット【読者参加型】コンゲツノハイクを読む」に、朝倉淳一さんの句が「蒼海」の弦石マキ氏に鑑賞されました。こちらから入ってご覧ください。 啓蟄や分別かごに貯金箱 朝倉淳一 https://sectpoclit.com/yomu202507/ 25.7.29 (6427) 暑いですね! 「伊吹嶺賞」応募と、「伊吹嶺全国俳句大会」投句締切は、7月31日(木)消印有効です。皆様お忘れの無いようにお願いします。 体温を超える猛烈な暑さで私は夏バテ中です。朝からの蝉が、また暑苦しく、寝不足です。ラジオで、視聴者からの「カレーライス(その人はグリーンカレー)を食べたら元気が出てきた」という投稿を聞いたので、今日はカレーです。 孝子さんから「臭木の花」の写真を送っていただきました。可愛い花ですね。秋に赤紫の実をつけますが、これまた可愛いのですが、誰が名付けたのか名前が可哀相な気もします。  25.7.28 (6426) スマホの伊吹嶺HPのトップページの変更 皆様、暑い日が続きます。熱中症などにかからないようご自愛ください。  さて、スマホで見る伊吹嶺ホームページについてお知らせがあります。かねてよりスマホで見る伊吹嶺HPの画面が小さく、文字が読みづらいなどのご意見を頂いていました。 さて、スマホで見る伊吹嶺ホームページについてお知らせがあります。かねてよりスマホで見る伊吹嶺HPの画面が小さく、文字が読みづらいなどのご意見を頂いていました。この度、それを改善することができました。デザイン的には大きく変わりませんが、トップページの右側とお知らせコーナーの割愛、各コーナーのボタンが整理されました。これによってスマホの伊吹嶺HPの画面が見やすくなったと思います。 現在、スマホで見ることのできる伊吹嶺HPのトップページは、季節の俳句、トピックス、そして各コーナーのボタンは、購読案内、伊吹嶺紹介、創刊者・主宰紹介、伊吹嶺落書、お問い合わせの5つに整理されました。 パスコンの伊吹嶺HPはこれまでどおりで変更はありません。トップページがパソコンとスマホでは違う画面になったということです。 これまで以上に伊吹嶺HPの閲覧をお願いいたします。(新井酔雪)(827248) 25.7.26 (6425)  ★HP俳句会7月の結果発表がありました。 今月最高得点句はみのるさんの句でした。おめでとうございます! 能面のかそけき笑みや沙羅の花 みのるさん(大阪) 松井徒歩さんの講評も併せてお読みください。 https://ibukinet.jp/hp_senku-kekka.html ★『俳句』8月号の入選を伊藤みつ子さんからお知らせしていただきました。 トピックスNewsからご覧ください。 https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 今日も暑いようですね。皆様水分チャージして涼しいところでお過ごしください。 写真はNHK俳句のゲストが製作した滝の写真です。涼しそうですね。 25.7.23 (6424) 暑い暑い日々に、外出するのに勇気が要りますね。北海道で40度近い気温も異常です。皆様体調にお気を付けください。 さて、『俳壇』『俳句四季』8月号の記事と入選をトピックスNewsにアップしました。いつも国枝さんからお知らせいただいています。特に、「碧梧桐研究余話 第2回」について、国枝さんから概要を伝えていただきました。皆様ぜひお読みください。 +++碧梧桐研究余話より 碧梧桐は『子規の回想』の中で子規の「俳句滅亡論」に準じたことを書いた。その原典となった資料について、栗田顧問は京都大学図書館まで赴き、当時の校友会誌「壬辰会雑誌」に書かれてある「俳句につきて」と題する文章までを探し当て、そのようなことは書いていなかったところまで一つ一つの事実を現物に基づき検証された。説得力のある研究態度を読んで改めて顧問の偉大さを実感した。ますます今後が楽しみである。 (国枝隆生) https://ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm  25.7.22 (6423) +++季節のたより 本証寺寺の蓮 いぶきネットの皆様、知立句会の鈴木英子です。お暑うございます。 知立句会では、7月の始め、恒例となった安城市の一揆寺の本証寺へ蓮の花を見に出掛けました。ここ、本証寺は、一昨年NHKの大河ドラマ「どうする家康」で取り上げられ、有名になりました。若き家康が、三河一向宗の拠点となったこの寺の門徒たちと一戦を交えた場面が放映されました。 この寺は、そういう歴史的な事情もあって、三河平野の真ん中にありながら、寺は要塞の名残があり、周りを濠や土塀で囲まれています。そのお堀に蓮が見事に咲いているというわけです。(写真)現在我々が訪れたときは丁度、土塀が崩れていたので、修理をしていました。一揆寺ともいわれています。この暑さにも関わらず、観光客がちらほら、そして本堂では法要も行われておりました。 この安城市は三河平野の真ん中にあり、日本のデンマークと呼ばれ農業が盛んです。「安城には坂がないよね。」とは、私の娘の友達の弁。 水の張られたお濠には色鮮やかな蓮が咲いており、三河一向一揆で命を落とした武将達の冥福を祈っているようでした。 (鈴木英子)     英子さん 本證寺の美しい蓮の花の写真、有難うございました。私も行ってみたいと思いました。 白連の大揺れしたり一揆寺 中斎ゆうこ 朝風に光零せり蓮畑 武藤光晴 蓮咲いて浄土の風の中に村 富田範保 いずれも武藤さんの「いぶきネット歳時記抄」より 25.7.20 (6422) 20日、愛知サマーセミナー、黛まどか氏の特別講座「戦時下の俳句 ウクライナそして日本」を聴講に行きました。伊吹嶺の仲間も多く参加し、椅子を増やして満席の講座でした。 世界の俳句愛好者とのネット句会、ウクライナ人とのネット句会のこと、訳はまず英語にして、黛氏だけでなく大勢の関係者と意見交換して翻訳したお話、ウクライナの人と危険が迫ったら句会は中止の条件で「春を待つ」でネット句会を行った中から二句紹介します。(句会 2023年2月) 地雷撤去春を待ちつつ見渡す野 塹壕の地帯に長く春を待つ また、日本の戦時下での俳句、原爆投下の折の俳句、シベリア抑留者の俳句も紹介されました。 黛氏はウクライナの現実を詠んだ句に「生の言葉に言葉を失うほどで、慰めることもできないが 明るく乗り越えようとすることを俳句で想像できる」と。そして「文学や芸術を手放さない、諦めないことが大切」「避けがたい運命を迎えた時にあっても、自ら選んで暮らしていく自由は侵されない」と結ばれました。 25.7.18 (6421) 梅雨明けのあと大雨でびっくりしました。関東地方も梅雨明けしましたね。 この蒸し暑さ、皆様どうぞ熱中症にお気を付けください。 HP俳句会の投句一覧が公開されました。結果発表はしばらくお待ちください。 玉井さんから写真を送ってもらいました。うり坊に出合ったそうですよ。 +++ わが家の四十雀は暑さにも負けず三回目の巣作りに励んでいます。 先日、海上の森の手前にある河原にかわいいうり坊を見つけました。 うり坊のシマシマ模様は赤ちゃんイノシシ特有のもので、シマシマ模様は成長にともなって4ヶ月くらいで消えるそうです。 次の写真はツチアケビです。葉がなく葉緑体をもたないので自ら光合成をする能力がなく、 菌類と共生(寄生)することで栄養を得ています。ランの仲間です。 三番目はダイミョウセセリです。この蝶は大名の羽織袴のような模様を持つセセリチョウです。 +++ 瓜坊の花野の寝床月のぞく 沢木欣一 句集『往還』より 【俳句アーカイブ】    (820284) 25.7.15 (6420) セクトポクリット・コンゲツノハイク7月分がアップされました。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】 <2025年6月号(通巻324号)> なけなしの金で買ふ古書宵の春 河原地英武 翁しのぶ七里の渡し朧なる 栗田やすし 自転車で里帰りする春の夢 山本光江 椅子ひとつ置いて湖北の蜆売 加藤剛司 口開けの旗担ぎ来る潮干番 市川あづき 啓蟄や分別かごに貯金箱 朝倉淳一 公園のパンジーだけの花時計 立川まさ子 他結社の俳句も読めます。 https://sectpoclit.com/mois202507/ 雨が降って、米作や野菜の水不足が補えたでしょうか。人間も身体の60~65%が水分とのこと。 熱中症対策は「こまめに水分を!」 因みにビールは美味しいですが熱中症対策にはどうなのでしょうか?    従妹から祇園祭の昨日の様子を送ってもらいました。 25.7.13 (6419) 愛知同人句会の開催予定 令和7年8月から12月までの同人句会の日程と会場をお知らせします。 ・8月9日(土) 愛知芸術文化センター 12階 ・9月13日(土) ウイルあいち 特別会議室 2階 ・11月8日(土) ウイルあいち セミナールーム5 2階 ・12月13日(土) 愛知芸術文化センター 12階 ○開催時間 午前の部 9:30~12:30 午後の部 13:30~16:30 ○指 導 者 午前の部 河原地主宰・栗田顧問 午後の部 河原地主宰 *9月と11月は愛知芸術文化センターの催事のため、会場はウイルあいちになります。 *10月は伊吹嶺全国俳句大会開催のため愛知同人句会は休会となります。   25.7.12 (6418) 今日は、愛知同人句会があり私は午後の部に出席しました。 はじめに同人会長の栗山紘和さんから、第36回愛知サマーセミナーの特別講座 俳人 黛まどか氏による「戦時下の俳句 ウクライナそして日本」の紹介がありました。 7月20日 (日) 名古屋学院中学・高校校舎の1号館2階、視聴覚教室にて13:10~14:30に開講されます。 下のリンクのの7月20日第3限をご覧ください。 参加無料 上履き持参です。 【愛知サマーセミナー】  次に、河原地主宰から、伊吹嶺賞応募の締め切りについて 第24回「伊吹嶺」全国俳句大会について、 応募締切が近づき、ともに7月末日(消印有効)のお話、 また同人会員の区別なく伊吹嶺叢書、自註句集の出版のお勧めがありました。 句会の選評は国枝隆生同人と河原地主宰から丁寧な評をいただき、充実した3時間でした。   河原地主宰と栗山同人会長 25.7.11(6417) 岡崎きらり案内!! 9 浄瑠璃姫伝説  浄瑠璃姫伝説は源義経と浄瑠璃姫の悲しい恋物語。この物語は、その独特な節回しで、伝統芸能「浄瑠璃」へと発展しました。 浄瑠璃姫伝説は源義経と浄瑠璃姫の悲しい恋物語。この物語は、その独特な節回しで、伝統芸能「浄瑠璃」へと発展しました。承安4年(1174)、義経は奥州平泉の藤原秀衡を頼って旅を続けていました。その途中、矢作の里(現岡崎市矢作町)を訪れ、兼高長者の家に宿をとりました。そこで義経は、長者の娘浄瑠璃姫と出会い恋する2人となりました。しかし、源氏再興の大望を抱く義経は、奥州に旅立たねばならず矢作を去りました。姫が義経を想う心は、日毎に募りますが、添うに添われぬ恋。浄瑠璃姫は、ついに乙川に身を投じて短い人生を終えてしまいました。 9-2 安心院  安心院は名鉄東岡崎駅から東へ400メートルの所にあります。安心院の前身を妙大寺といい、東岡崎駅周辺の地名である明大寺町はここからきています。 安心院は名鉄東岡崎駅から東へ400メートルの所にあります。安心院の前身を妙大寺といい、東岡崎駅周辺の地名である明大寺町はここからきています。浄瑠璃姫の死後に義経がこの地を訪れたとき、姫の菩提をともらうために義経は、千本塔婆をつくり、さらに七堂伽藍の大寺を建立しました。これが浄瑠璃山妙大寺で、1184年頃のことです。 その伽藍は度々兵火に遭い一時廃寺になります。そのときの妙大寺の本尊は、名鉄東岡崎駅から西に約700mの所にある無量寺に残されています。 永享11年(1439)、六名の影山城主成瀬大蔵佐国平が、母の追善のために、龍澤永源禅師を迎えて、妙大寺の跡地に十一面観音菩薩像を安置して安心院を開山しました。それ以降、成瀬氏の菩提寺となり、成瀬氏数代の墓と位牌があります。 本堂の千体地蔵は、子供の守り本尊で「虫封じ」の秘伝が今も伝えられています。また、境内には1793年に岡崎藩主本多忠顕が人丸神社から取り寄せた松尾芭蕉句碑があります。(新井酔雪) 夕蟬や新旧並ぶ芭蕉句碑 酔雪 25.7.1(6416) 7月1日は京都句会でした。 吟行地は、滋賀県醒ヶ井。日本武尊が太古より湧き出た清冽な水で体を癒したところ、高熱が冷めたという「居醒(いざめ)の清水」が地名の由来だそうです。 梅雨も明けてとても暑かったのですが、清流の木陰は梅花藻も咲いていて快適でした。 町並みは旧中山道の宿場町。江戸時代は旅籠と畳屋だった「多々美家」で昼食と句会を行いました。 街道へ迫り出す軒や夏燕 哲半 丑の日を待たずに鰻掻つ食らふ 伽葉 心地よき風くる駅舎夏つばめ 範子 水湧いて宿場涼しき近江かな 徒歩 梅花藻の揺れたをやかや梅雨晴間 悦枝 源泉の音清らかに羊歯茂る 佳子 初夏に保護のハリヨの細さかな 秋麦 梅花藻や清き流れに浮き沈み 英子    (松井徒歩)

|

||||||||

|

||||||||