|

||||||||

|

||||||||

|

<<24年最新の落書へ(24年の最新落書は左をクリックしてください。) <<23年後半保存分の落書へ(23年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<22年後半保存分の落書へ(22年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<22年前半保存分の落書へ(22年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<21年後半保存分の落書へ(21年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<21年前半保存分の落書へ(21年1月から6月からの落書は左をクリックしてください。) <<20年後半保存分の落書へ(20年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<20年前半保存分の落書へ(20年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) <<19年後半保存分の落書へ(19年7月から12月の落書は左をクリックしてください。) <<19年前半保存分の落書へ(19年1月から6月の落書は左をクリックしてください。) |

||||||||

メッセージお待ちしております。 |

||||||||

|

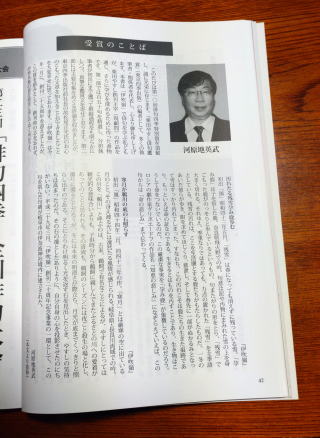

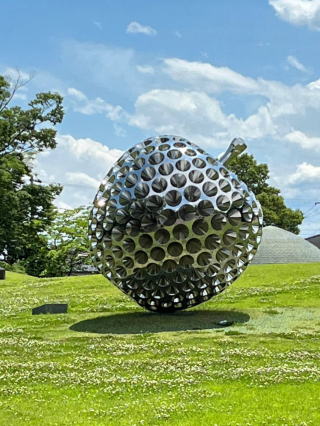

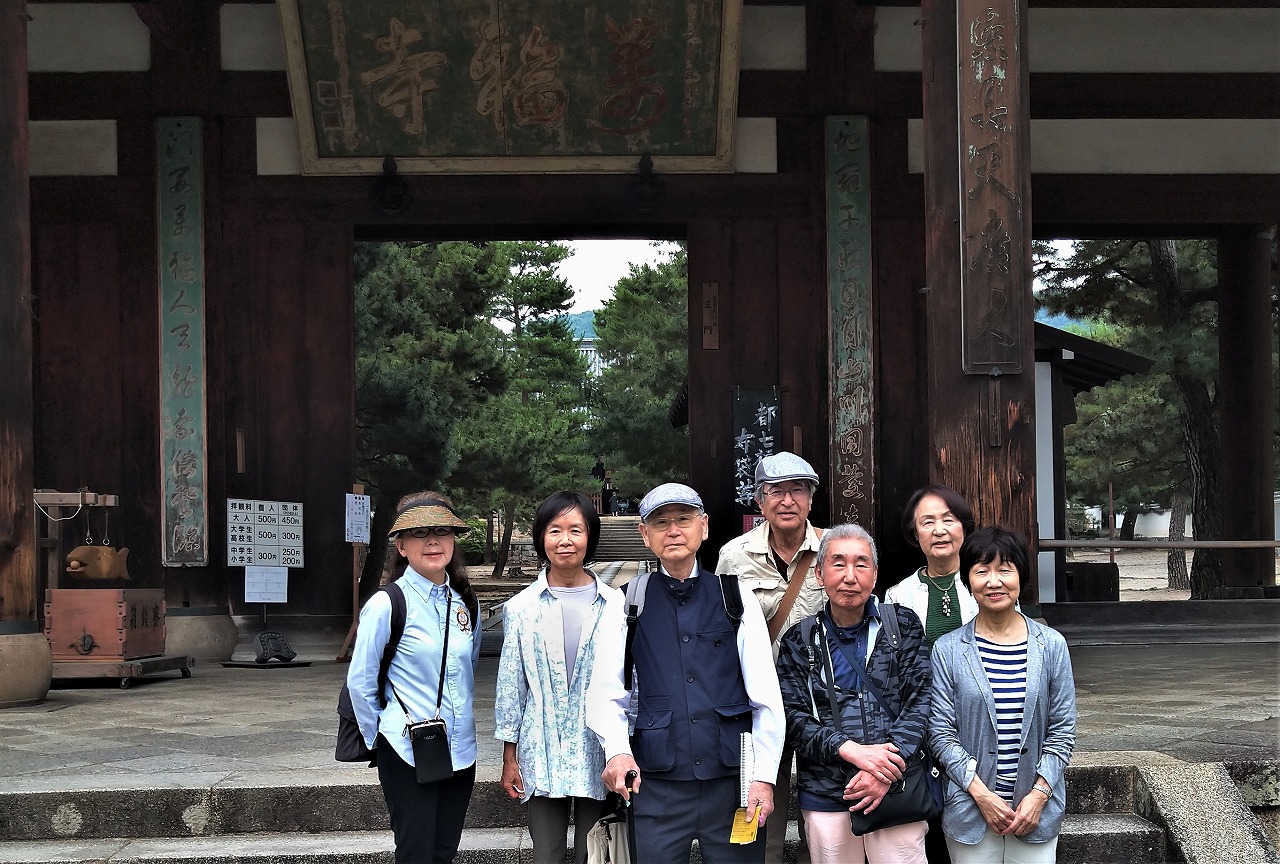

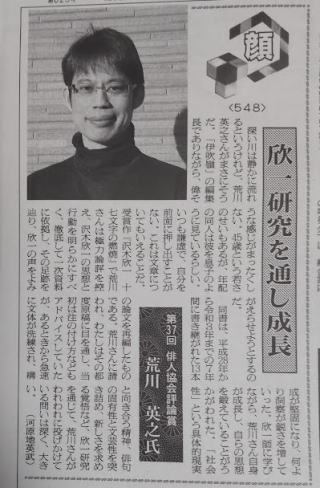

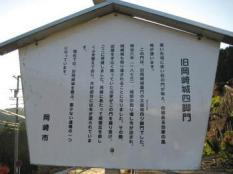

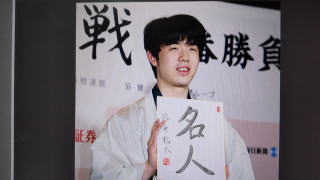

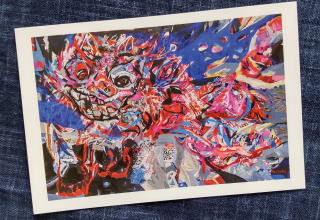

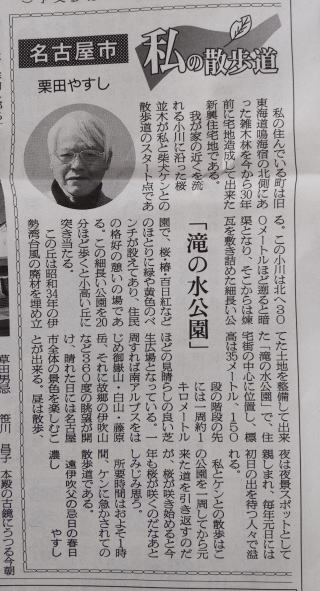

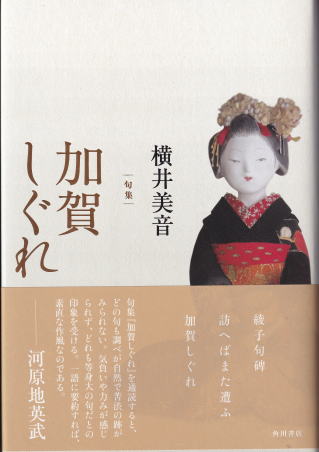

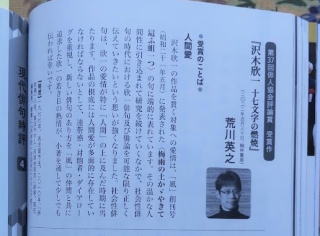

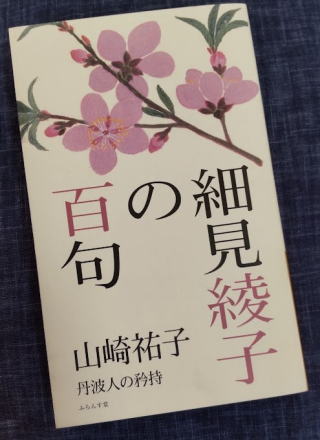

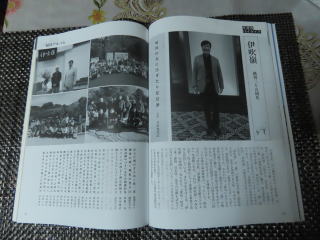

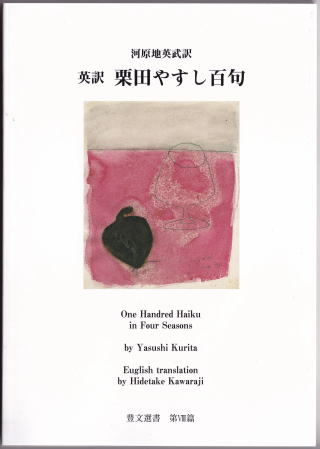

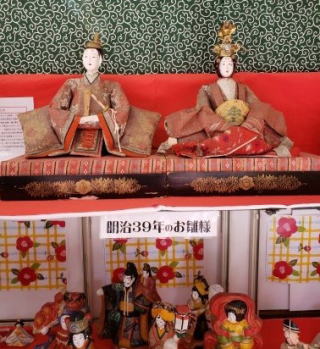

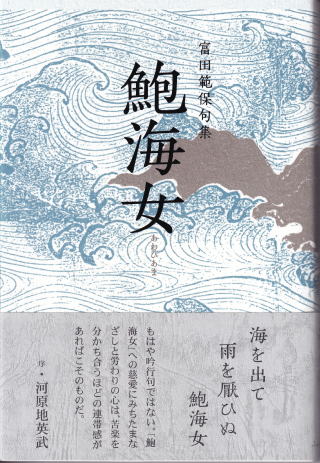

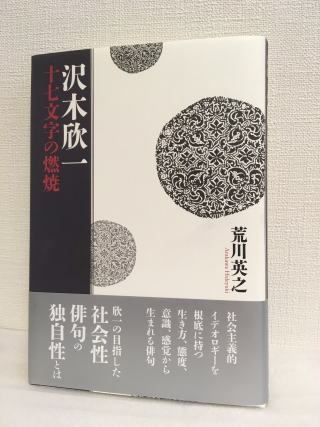

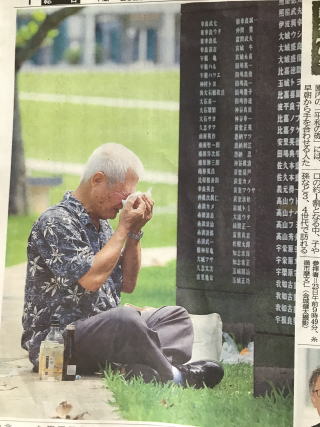

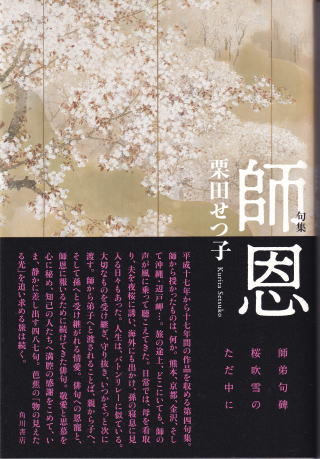

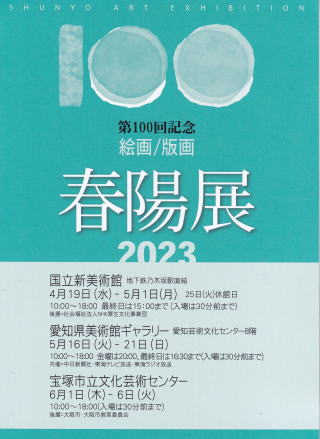

2023.6.28 夜(6076) 皆様 富山にお住いの割山勢津子さんから、蛍の写真を送っていただきました。 ここは富山市の住宅街です。 地元の人はパジャマやエプロン姿のまま、 父母の墓の下なる螢川 細見綾子 昭和57年 ガラス壜の死にたる螢捨て切れず 沢木欣一 平成6年 【俳句アーカイブ】より 家並みの間を抜ける川に! こういうこともあるのですね。実に幻想的です。 割山さんありがとうございました! (☆NORIKO☆) 2023.6.27(6075) 岡崎きらり案内!! 松平氏の発祥地は豊田の松平郷で、初代が松平親氏です。3代信光は、現岡崎北部の岩津に進出して、三河の各地に勢力を広げました。そして、4代親忠は現安城に拠点を置き、岡崎に伊賀八幡宮と大樹寺を建立。7代清康は、岡崎に拠点を置いて三河を統一しました。しかし、家臣に殺され、8代広忠(家康の父)のときには勢力を失い、広忠の長子竹千代(家康の幼名)は人質となりました。そんな松平家に関わる古戦場が岡崎には3つあります。 7 古戦場めぐり(井田野古戦場・渡古戦場・小豆坂古戦場) 井田野古戦場(井田城跡・西光寺)は、応仁元年(1467)松平4代親忠が尾張の品野や三河の伊保の土豪と激しく戦った戦場です。そして、西光寺には千人塚と大衆塚があります。千人塚は、戦に勝った親忠が戦死者を敵味方の区別なく葬った塚です。大衆塚は、家康公が桶狭間の戦いで大樹寺に逃げ込んだとき、追手の織田方と戦って戦死した僧を葬った塚です。 渡古戦場は、清康の死後、天文16年(1547)三ツ木城主松平信孝(広忠の叔父)と織田信秀の軍が、岡崎城主松平広忠を攻め、渡の河原で戦った所です。当時松平といっても一枚岩ではなかったのです。 小豆坂古戦場は、尾張の織田信秀と駿府の今川義元が、2度にわたり激戦を繰り広げた舞台。永禄7年(1564)には、土呂・針崎の三河一向一揆と家康公との戦場となりました。槍立松、血洗い池、馬洗い池などから当時をしのぶことができます。 荒梅雨や念仏しるす千人塚 酔雪    2023.6.26(6074)  国枝さんから『俳句四季』『俳壇』7月号の伊吹嶺関係の記事を 送っていただきました。有難うございます。 『俳句四季』では『栗田やすし俳句鑑賞』の「俳句四季特別賞」受賞について、 河原地主宰の言葉と写真が掲載されました。 あらためて、河原地主宰はじめ 執筆のみなさんの力の結集が実感できる受賞でした。 皆様、ぜひお読みください。 入選は『俳句四季』に富田範保さん、国枝隆生さん、長崎マユミさん、水谷仁士さん、 井上千保子さん 『俳壇』に河村仁誠さん、富田範保さん、加藤ゆうやさんです。 詳しくは【トピックスNews】からどうぞ 2023.6.25(6073) +++++慰霊の日

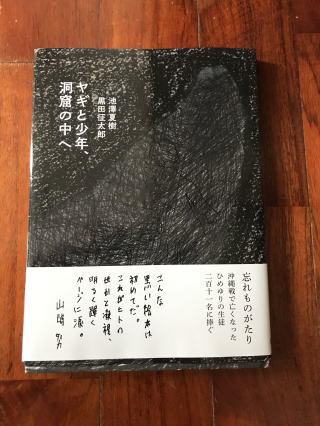

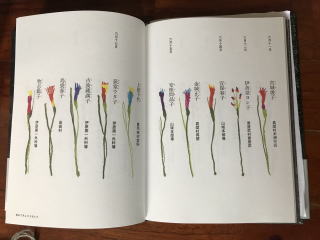

そして絵本の中の211本の開ききれない花の色。

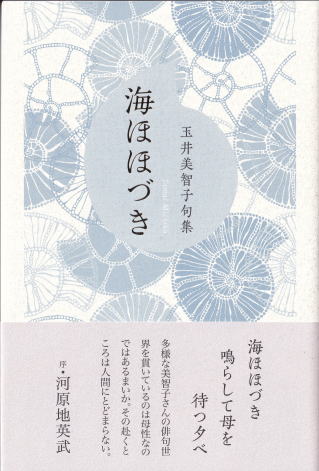

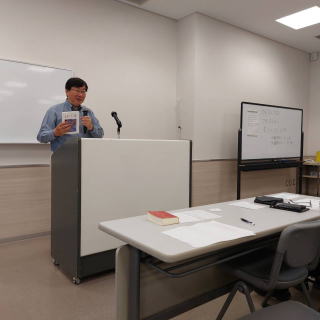

皆様、沖縄への思いを描いた 絵本『ヤギと少年、洞窟の中へ』 機会があればお読みください。 2023.6.24(6072) 玉井美智子さんが第1句集『海ほほづき』を上梓! この度、玉井美智子さんが、ふらんす堂より第1句集『海ほほづき』を上梓されました。心よりお喜び申し上げます。  美智子さんは、平成17年に「伊吹嶺」に入会し、栗田やすし前主宰、河原地英武主宰、梅田葵さんに師事されました。 句集は、平成17年から令和4年までに発表した900余句から356句をおさめたものです。 美智子さんは入会7年目の平成24年「伊吹嶺」十五周年記念賞(俳句部門)と「新人賞」を受賞し、同年同人に推挙されました。 熊本県天草の生まれの美智子さんは、河原地主宰が序文に書いておられるように、「生きとし生けるものへの好奇心」と「天真爛漫で大らかな心」をお持ちです。また主宰は帯文に「多様な美智子さんの俳句世界を貫いているのは母性なのではあるまいか」と綴っておられます。 句集名となった句です。 海ほほづき鳴らして母を待つ夕べ 令和2年 自選句 美智子さんはあとがきで、虫や生き物の句が多いことを述べておられますが、どの句も生き生きと写生の効いた句で美智子さんならではの句といえるでしょう。お住まいの瀬戸市では、オオサンショウウオの観察会があります。「はんざき」の句は伊吹嶺俳句大会においても、好評を博されました。 靴干して蜥蜴の脱皮見てゐたり 平成19年 自選句  はんざきの朽ち葉まみれに生け捕らる 平成22年 はんざきの朽ち葉まみれに生け捕らる 平成22年引き馬の腹に馬虻唸りづめ 平成24年 自選句 吟行句も多く、入会当初から色々な土地を訪れて句を詠んでおられます。その行動力と詩情ゆたかな句の数々には目を瞠るものがあります。 盆の月二十七戸の村照らす 平成20年 揺さぶつて光こぼせり蜆掻 平成26年 花茨軍艦島に波高し 平成27年 また、あとがきで天草のご両親からは無償の愛を注いでもらったと綴っておられます。遠い故郷へ幾たびも帰省しご家族を見舞われました。お母様、妹様とのお別れの句は心打たれます。 冬の朝涙浮かべて母逝けり 平成28年 永き日や遺影の父と母並べ 平成29年 冴ゆる夜や駅に妹待つ気配 平成31年 自選句  最後に句集の帯の自選句12句のうち、紹介していない8句を紹介します。 最後に句集の帯の自選句12句のうち、紹介していない8句を紹介します。空いてゐる神より拝み初詣 平成27年 向き合うて夫と体操初日さす 令和4年 風光る単車飛び出す島フェリー 平成29年 花桐の風の中なる寝釈迦仏 平成23年 海底の闇より蛸の踊りくる 平成24年 蛸盛つて島の還暦同窓会 平成24年 つけて寝る運動会の金メダル 平成27年 凩や牛舎の灯影揺れどほし 平成22年 ★詳しい紹介は【こちら】をクリックしてください。 (伊藤範子) 2023.6.23(6071) 6月23日は、沖縄慰霊の日で、沖縄全戦没者追悼式が執り行われました。戦後78年、戦争の記憶を伝えていくことの大切さを思います。毎年こどもによる「平和の詩」は胸に迫るものがあります。今年は高校生でした。YouTubeやネットニュースにアップされています。 角川『俳句』7月号「俳人スポットライト」に、横井美音さんの「風薫る」と題した新作7句が発表されました。そのうちの一句 「令和俳壇」に 伊藤みつ子さん 加藤剛司さん 佐藤とみおさん 河村仁誠さんが入選されました。 2023.6.22(6070) 朝からよく降っています。今日は一日雨で気温もあまり上がらないようです。温度差にご注意ください。 紫陽花や青葉は雨に濡れて色濃く綺麗ですが、洗濯物が乾きません。 HP俳句会の6月分の結果が発表されました。 今月は高点句が3名でした。副賞はお送りできませんが、俳句をご紹介します。 講評も併せてお読みください。 白南風やスパイス香るキッチンカー 佐藤けいさん(神奈川県) 少年はくるりと夏へ逆上がり 大原女さん(京都)  駅の名の見えないほどに濃紫陽花 田中勝之さん(千葉市) 【伊吹嶺HP俳句会】 ジュニア俳句 6月号の特選を紹介します。 のどかさや猫が寝転ぶ裏通り 三沢舞香さん(中二) 秀逸・入選 講評ももぜひご覧ください。 【伊吹嶺ジュニア俳句】 2023.6.20(6059) +++++夏の花だより いぶきネットの皆様知立句会の鈴木英子です。 梅雨の真っただ中です。今回は初夏の花かきつばたと、蒲、河骨です。 生け花の世界ではかきつばたという花は、特に好まれ、重宝される花材です。厳冬を除いてほぼ一年中活けます。春(初夏)のかきつばた、盛夏の花、秋の花、初冬の花とあります。花材については、池坊の専属の花屋さんが、どの季節にも、何組でも調達してくれます。しかも品質がとてもよろしく活けやすい。 一日目は「夏のかきつばた、花3本活け」に挑戦します。お玄猪という銅の器で、縦と横が同じ丈です。そこへ花3本、花配り(又木)で活けます。慣れないとこれが難しい。又木を入れていると、教授が「やり方が違う。50年もやっていて、まだもたもたしている」と叱られます。なるほど教授の方法で嵌めるとやりやすく、ぴしっと決まります。 かきつばたの生花ですが、初夏は竹などの寸胴の花器に花は蕾がちのを2本葉は真直ぐに活けます。これを真の花器、真の花型と言います。今回は夏の花ということで、お玄猪などの行(ぎょう)の花器、花型です。花は3本、葉は沢山入れます。生花にはいろいろの約束があって、花器に、真、行、草、花型も真、行、草、これらを組み合わせます。書道の真行草と同じ考えです。ちなみに真の花器は竹などの縦長の寸胴、行はほぼ縦横同じ丈、草は水盤、吊りや掛けの花器などです。かきつばたはかように季節の特徴を生かして活けます。 さて、二日目は、蒲と河骨の二株活けです。夏の花らしく広い水盤の真と副に蒲、体に河骨です。写真は稽古用の花器ですが、もっと広さのある長方形の花器が良いです。どちらも水辺の植物なので夏らしく、水面を広く見せます。 生花は、植物の植生を生かし、省略、誇張を用いて季節感を大切にします。その魅力は奥が深く、興味が尽きず、勉強はやめられません。 (英子)

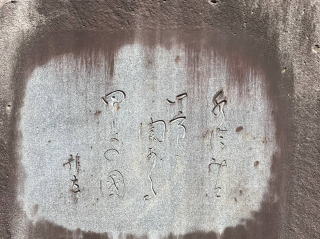

(☆NORIKO☆) 2023.6.19(6058) 令和五年熱田まつり献納俳句大会の表彰式が6月18日にありました。 伊吹嶺の仲間の受賞状況です。 皆様入賞おめでとうございます! 〈熱田神宮賞〉 衛士小屋に無線の声す蚊遣香 富田範保 〈奉賛会会長賞〉 緋袴の勅使の列や尚武祭 松永敏枝  棒の手の反身自在や青葉風 金田義子 〈特選〉 風薫る笙の音響く御垣内 川島和子 参道の玉砂利洗ふ緑雨かな 伊藤栄進 不開門子供神輿の声通す 野島秀子 舞殿に兎大絵馬新樹光 齊藤眞人 〈入選〉 一斉に杜さざめけり青葉風 橋本ジュン 神苑の空へ重なる楠若葉 小倉和代 ※記載漏れがありましたらお知らせください。(追記しました) 河村仁誠さん 橋本ジュンさんから寄せていただきました。有難うございました。 掲載句は、入選作品集記載順です。   左の棒の手(尚武祭)の写真は昨年6月5日、右の御田植神事は昨日6月18日に写したものです。 (☆NORIKO☆) 2023.6.18(6057) 栗田せつ子さんが第4句集『師恩』を上梓!! この度、栗田せつ子さんが、角川書店より第4句集『師恩』を上梓されました。心よりお喜び申し上げます。 2023.6.15(6056) セクトポクリット「コンゲツノハイク」6月分の掲載がありました。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】 <2023年5月号(通巻299号)> 割れやすきマイクの声や目借時 河原地英武 妻に切る一番咲きのチューリップ 栗田やすし  音狂ひたるウクレレや木の芽時 渡辺慢房 啓蟄や真二つに開く旅鞄 山田万里子 出番待つ地下アイドルの着膨れて 加藤剛司 雛流す舞妓袂を濡らしけり 武田稜子 仏壇に二つ供ふる寒卵 杉浦ゆき子 下記リンクより他結社の俳句を見ることができます。 https://sectpoclit.com/mois202306/ 八重の梔子が咲きました。下を向いていたので支えて写したものです。 昔流行ったヒット曲を思い出します。 何度も引っ越してステレオは捨てたのにレコードがあります。シャルル・アズナブール、ミルバ、ハーブアルパートとティファナブラス、ビートルズ、布施明、さだまさし、とんぼちゃん、NSP、ウォーカーブラザーズ… 欲しい方いらっしゃいますか? 2023.6.14(6055) 終らないウクライナとロシアの戦争、ダムの破壊、災害や事件や事故のニュース、心が痛むことが多いですが、従妹が日帰りで山梨へ出かけるというので乗せてもらい、山梨県立文学館に立ち寄りました。 県立美術館とともに広い敷地内にあり、文学館には太宰治に関する展示と、山梨とゆかりのある文士たちの資料の展示がありました。俳句に関しては飯田蛇笏・飯田龍太に関する資料や染筆の軸などがありました。庭に「文学の柱」追跡散歩があり、問題用紙をもらい、庭のどこかにある24の柱の一文から答えを探すクイズがありました。弾丸ツアー?で探す時間がなく、問題と答えを貰ってきました。問題の一部を紹介します。 どの子にも( )風の吹く日かな 飯田龍太 くれなゐの( )伸びたる薔薇の芽の( )やはらかに春雨のふる 正岡子規 雨があがると、ごんは、ほっとして( )からはひ出ました。 新美南吉 連山を持つ幸福を思わせて蛇笏あり龍太あり( )あり 三枝昂之 おうい( )よゆうゆうと馬鹿に( )そうぢやないか。 山村暮鳥    句碑は 水澄みて四方に関ある甲斐の國 龍太 葡萄畑、桃畑が続いていて、実りの季節になれば 山梨のフレッシュな果物があちこち出回ることでしょう。 平和な国で、行きたいところへ行けて、知らなかったことを知り、綺麗な空気を吸って健康で暮らし、一句が詠めめればなあ…と思うこの頃です。 (772513) 2023.6.11(6054) 玉井美智子さんからお便りをいただきました。 +++++  雨の雫のついた紫陽花がきれいですね。 先日山歩きをしていましたら、むささびが木の洞から顔を出していました。 何年も前からいることは知っていましたが、顔を見たのは初めてです。 檜の下から7メートルぐらいの高さにいますので、仲間の人が掌で木肌を蛇がのぼっていくように撫でていったら蛇が上ってきたと驚いたのか顔を出したようです。目がクルっとしてかわいいでしょう(^^♪ 木の洞にむささびの顔青時雨 美智子 +++++ 海上の森でしょうか。 玉井さん 良いショットですね。 動物、生き物好きの玉井さんへ顔を出したのでしょう。 有難うございました。 昨日の落書でもお知らせしました新刊の句集ですが、玉井美智子さんの句集『海ほほづき』が完成したそうです。 皆様お楽しみに! 2023.6.10 夕(6053) 愛知支部同人句会が午前の部、午後の部と2グループに分けて開催されました。 河原地主宰は冒頭「伊吹嶺」300号を手に、次に大きな節目となる30周年へ向けて、新たな取り組みを考えておられることを語られました。句会は一句一句感想やアドバイスをいただき、3時間があっという間でした。 先日、栗田せつ子さんの第4句集『師恩』が刊行されました。句集『師恩』の詳細につきましては後日お知らせします。その後も順次3名の句集の発行が予定されているそうです。楽しみですね。    孫の手を握り黙祷慰霊の日 栗田せつ子 句集『師恩』より 句会の写真は剛司さん バラは春日井の王子製紙の薔薇園のもので、孝子さんから送っていただきました。 黄色のが「ヘンリーフォンダ」赤が「プリンセスミチコ」だそうです。 (772105) 2023.6.9(6052) 山田万里子さんから京都句会の模様を送ってもらいました。 六月六日は黄檗の萬福寺を吟行し、いつものキャンパスプラザで句会を行ないました。例年より早く梅雨入りした京都は、午前中は梅雨曇であまり暑くなく、おかげで気持ちの良い吟行でした。 広々とした境内は観光客も少なく、また回廊には長椅子、文机に向かって座れる写経の間などもありゆっくり休憩しながら見学できました。建物は明代末期の建築様式で、南方産のチーク材がよく使われており、デザインも見どころが多かったです。 広い放生池には蓮、開山の祖である隠元大師にちなんだ隠元藪もさやさやと風に揺れていました。残念なのは予想より早く小雨が降りだしたことですが、これも俳句の集まりとしては喜ぶべきことかもしれませんね。ランチはお茶どころらしく茶そばを楽しみました。 午後からの句会もいつも通りで、新人の藤枝嘉代さんの参加もあって賑やかに行われました。披講の秋麦さんの渋い美声に安心感があり、みなさん楽しく意見を言い合いました。来月は今回欠席の河原地先生、恵光さん、英子さんもお迎えしたいものです。皆さまどうぞご自愛ください。 (山田万里子) 吟行句 木魚めく布袋の腹の涼しさよ 哲半 回廊に漏るる梵唄梅雨晴間 伽葉 黄檗に写経一文字風薫る 徒歩 花嫁に降る雨やさし芒種かな 悦枝 筆ペンの掠れ涼しき写経の間 万里子 回廊の風のしめりや枇杷熟るる 佳子 黒蟻の参禅するか石畳 秋麦 蟇のこゑ放生池に風生る 俊雄  2023.6.6(6051) 先週の大雨で、東海道新幹線が動かなかった日がありました。15時間を新幹線で過ごし、朝帰宅したというアンラッキーな知人がへとへとになったとのことでした。各地に爪痕を残していきましたが、皆様のところは大丈夫でしたか?  伊吹嶺俳句教室は、栗田やすし先生が、会員向けに俳句の基本を丁寧に 指導してくださいます。 6月は主に「助詞」について分かりやすくご指導をいただき、皆さんが活発に質問されたそうで、有意義な3時間だったそうです。俳句は「座」の文芸です。 皆様ぜひお誘いあわせの上 ご参加ください。 +++++伊吹嶺俳句教室+++++ 場所 愛知芸術文化センター12階 時間 1時30分句会開始  日程 7月5日(水) 8月2日(水) 9月5日(火) 地下鉄栄駅からすぐの、便利な会場です。皆様 ふるってご参加ください。 句会前に ご自宅で 切短冊(一例ですが、 コピー用紙を3㎝幅くらいにカットした紙)に俳句を書いて、 3句を受付に提出します。 俳句文学館に、俳人協会評論賞を受賞した、荒川英之編集長について、 河原地主宰が紹介をされました。 「欣一俳句を通し成長」との見出で 「徹底して一次資料に依拠し、足跡を辿った事」 「欣一師に学びながら、荒川さん自身が成長し、 自らの思想を鍛えていることがうかがわれる」等と、綴っておられます。 あらためて、荒川編集長おめでとうございます!! (771733) 2023.6.4(6050) 岡崎きらり案内!! 5番目のガラ紡績遺構の水車は、残念ながら老朽にともない取り壊しになりました。したがって、6番目の旧岡崎城の四脚門を紹介します。その四脚門は、県道35号岡崎設楽線沿い、鍛埜町際田にあります。(新井酔雪) 6 旧岡崎城の四脚門 明治6年(1873)頃、岡崎城が取り壊しになりました。その際に額田の豪商であった天野家が、旧岡崎城裏門の北曲輪四脚門を入手して自分の屋敷に再建しました。現在の天野屋敷は鍛冶屋古屋敷址の一部です。県道から仰ぐ高い石垣は昔の城構えを思わせます。この石垣の門坂を上った所に旧岡崎城四脚門があります。再建にあたって屋根瓦は新調され、木材の部分は朱が塗られています。 梅雨入の垂木継ぎたる四脚門 酔雪    2023.6.2(6049) 伊吹嶺6月号が届きました。300号記念号で、記事も多く読み応えがあります。 昨日は瀬戸市の藤井聡太竜王が、名人を獲得し、タイトル7冠となりました。一般棋戦にも優勝しています。これまでも史上最年少の記録や連勝記録、勝率など目覚ましい活躍です。 立ち居振る舞いや受け答えを聞いても素晴らしい二十歳です。うれしいですね。 名人獲得に、谷川十七世名人、羽生九段(タイトル99期)、加藤一二三さんほか皆様素敵なコメントを寄せておられ、今後もますます期待が膨らみます。 今日は広範囲で、非常に強い雨による警戒が必要です。皆様十分にお気をつけください。 黒々と碧の遺墨や梅雨の寺 栗田やすし 屏風絵の銀の剥落梅雨に入る 河原地英武 いずれも武藤さんの「いぶきネット歳時記抄」より  写真はパソコン画面を写したものです。 写真はパソコン画面を写したものです。2023.5.31(6048) 関東支部は、コロナ禍前に計画していた「渋温泉吟行」を、 <小布施・岩松寺> <地獄谷・野猿公苑>

<信濃町・一茶旧居> <戸隠・奥社>

*************************

2023.5.30(6047) 気象庁が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。5月末とは早い梅雨入りですね。 台風、大雨など影響がないようにと思います。 猟銃の事件や 軍事偵察衛星(長距離のミサイルと言われていますが)打上げ通告など、重い気持ちでいました。そんな中で瀬戸市の藤井竜王が叡王防衛など明るいニュースもありました。 ネット部ではいぶきネット句会の他に、伊吹嶺の紹介、HP俳句会、ジュニア俳句、いぶきネットの四季、環境と俳句など、手分けして様々にHPにアップしています。 皆様ぜひお読みください。 花菖蒲画布に最初の緑置く 沢木欣一 昭和40年作 白線走るむらさきの花菖蒲 細見綾子 平成6年作 いずれも【俳句アーカイブより】   左の写真は内田陽子さんからいただきました。 「出羽の里」という品種の花菖蒲です。花菖蒲園も見ごろが早いかもしれませんね。 梅雨の季節も、花たちは気持ちを穏やかにしてくれます。 (771033) 2023.5.25 午後(6046) 角川『俳句』6月号に 荒川編集長が論考を執筆されました。 82頁から6頁にわたり「季語のおもしろさ 実作・鑑賞に生かしたい豊かな季語の世界」が掲載されています。 皆様ぜひお読みください。 また「合評鼎談」の219~220頁に河原地主宰の4月号「菜の花忌」12句のうち3句が取り上げられています。234~235頁に「令和俳壇 下」から加藤剛司さんの〈塩振りて心臓食らふ霜夜かな〉が取り上げられています。 「令和俳壇」に 河村仁誠さん 富田範保さん 谷口千賀子さん 井上千保子さん 伊藤みつ子さん 齊藤眞人さんが入選されました。おめでとうございます。 【トピックスNEWSはこちらから】 ※記載漏れがありましたらお知らせください。(追記しました) 仲宗根美智子さんから鳳凰木の花の写真が届きました。見事ですね。    2023.5.25(6045) 曇りがちな天気で、一枚羽織ものを着ています。 いぶきネット句会の兼松啓広さんから、ご自宅の睡蓮の写真を送っていただきました。 昨年より1か月ほど早く咲いたそうです。 英語名は「ウォーターリリー」または「ウォーターニンフ」 水面に咲く幻想的な花です。モネの絵が浮かびますね~ 昨年写された右の2枚とともにご覧ください。 石臼に今朝一輪のひつじぐさ 栗田やすし 武藤さんの「いぶきネット歳時記抄」より    2023.5.24(6044) 朝の風に新緑の木々が葉擦れ音を奏でて爽やかです。 セクトポクリット「コンゲツノハイク」5月分の掲載がありました。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】  <2023年4月号(通巻298号)> よく伸びる浅蜊の舌や七日飼ひ 河原地英武 長屋門くぐれば冴ゆる久女の地 栗田やすし 予約札立てある雛のうしろ向き 小田二三枝 ガラスペン寒九の水に黒を解く 加藤剛司 一尾足し売り切る干物初弘法 伊藤範子 五歳児のロバになりきるクリスマス 仲宗根美智子 百四の母は雑煮を食べあぐね 橋本瑞香 下記リンクより 参加結社の俳句も閲覧できます。 https://sectpoclit.com/mois202305/ また、「コンゲツノハイクを読む」に加藤剛司さんの句の鑑賞が掲載されました。 下記のリンクよりご覧ください。 https://sectpoclit.com/yomu202305/ 2023.5.23(6043) サミット、ゼレンスキー大統領の来日も終わりました。 各国首脳、メディアを介して原爆の恐ろしさ 戦争の愚かさを発信できたことはよかったと思いました。 ウクライナに自由と平和が戻るように停戦実現を願ってやみません。 仲宗根美智子さんから 春陽展100回展観賞へのお礼のご挨拶とともに 美しい写真がが届きました。 +++日常と非日常+++ 身近なことから、世界規模でも大きな転換期を感じます。 辺境としての沖縄からは日本、世界が見える事もあります。 ところで今週は西表島石垣島へ、若い友人夫妻の段取りで旅することが出来ました。 離島初上陸の夫が杖代わり。私達も日常と非日常です。 美しい海をご覧下さい。 (仲宗根美智子)   青甘蔗の直立清し激戦地 仲宗根美智子 「伊吹嶺」2022年10月号より 春陽展は 6月1日(木)~6日(月) 宝塚市立文化センターにて開催されます。 関西地区の会員の方々の作品が展示されます。 (770436) 2023.5.19 その2(6042) *************************** 関東支部の令和5年5月同人句会は、5月14日にリモートで行いました。 栗田やすし・せつ子ご夫妻をお迎えし、賑やかな句会となりました。 自選の句を紹介します。  通学の自転車の列葱坊主 清 明 園児バスゆく鯉幟はためかせ ジュン 若葉風レッスン前の床掃除 滋 子 電車待つ開襟シャツの太き腕 あきを 息止めて金箔を貼る加賀薄暑 一 成 若葉風入れて始むる紙芝居 幸 子 夏めくや河岸の値札のなぐり書き 切 子 子規愛でしスイス渡来のサングラス とみお 納骨や墓に新緑惜しみなし 光 晴 軽鳧の子の列木洩れ日に見失ふ ひろ子 巌頭に雲湧き立てり岩つばめ 一 灯 藩校の畳廊下や緑さす せつ子 対岸は父の故郷風薫る やすし ***************************   ジュンさんいつも有難うございます。さすが、よい句が並んでいますね。 句と作者名の空間が編集画面では揃えても、アップすると違うことがあります。 今日はうまく出来たようです。 2023.5.19(6041)  俳句四季6月号「四季吟詠」に、国枝隆生さん 野島秀子さん 長崎マユミさん 鈴木英子さんが入選されました。 おめでとうございます! 【トピックスNEWSはこちらから】 サミットが広島で開催されますね。 平和の実現 戦争の停戦へ向けて、 実りある協議して、二度と広島や長崎のような犠牲者が出ないようにしてほしいですね。 写真は加藤剛司さんから送っていただきました。 木曽三川公園へ行かれたそうです。 多度山と蓮華畑でしょうか。 今回も国枝さんから入選の情報をいただきました。いつも有難うございます。 2023.5.18(6040) 昨日は暑かったですね!5月半ばの気温とは思えませんでした。 衣更えが加速します。これから熱中症にご注意ください。 ホームページ俳句会の結果発表がありました。今月の最高点句は 霾るや堤に古き開墾碑 直樹さん(埼玉県) でした。 おめでとうございます!  愛知県美術館へ「第100回 春陽展」を観に行きました。 広い会場に、素晴らしい作品の数々が展示されています。 「伊吹嶺」表紙を飾るシーサーの絵をお描きになる、仲宗根美智子さんの作品は、生命力、力強さ、明るさに満ちて、心の中のモヤモヤを吹き飛ばしてもらえるようで、明日も頑張ろうという気持ちが湧いてきます。絵はがきを紹介します。実物の絵の具の色はもっと鮮やかで艶やかで立体感もあります。皆様ぜひ会期中にご鑑賞ください。 愛知県は 5月16日~21日 愛知県美術館ギャラリー 宝塚市で 6月1日~6日 宝塚市立文化センターにて 2023.5.17(6039) 宇治を訪ねて 令和 5年5月の3日に宇治へ出かけました。JR宇治線で行き、参道を平等院へ向かいましたが、朝だったので人出はまあまあでした。平等院に着くと、藤の花は散ってしまいましたが、池の睡蓮がきれいで、錦鯉が優雅に泳いでいました。池越しに平等院を拝むと朱塗りの色は落ち着いた臙脂色の柱です。何年か前に行った時はまだ修理中でしたので、がっかりでしたが、今日はとても荘厳な姿でした。  寺を後にして、宇治川の堤に上ります。私にとっての宇治の楽しみは、宇治川を眺めることと、橋を渡って、源氏ミュージアムの見学ですが、今日はあまり無理をしないように、ミュージアムは割愛しました。その代りに面白いものを見ました。それは、アオサギを目の前で見たことです。今日は良いお天気だったので、堤に4人家族が茣蓙を敷いてお弁当を食べていました。すると、その茣蓙から2メートルのところに鷺が立っていて動きません。私は、始めはこんなところに鳥の像が立っているのかと思い、近よってみると本物の鷺です。私は急いで、スマホに撮りました。 寺を後にして、宇治川の堤に上ります。私にとっての宇治の楽しみは、宇治川を眺めることと、橋を渡って、源氏ミュージアムの見学ですが、今日はあまり無理をしないように、ミュージアムは割愛しました。その代りに面白いものを見ました。それは、アオサギを目の前で見たことです。今日は良いお天気だったので、堤に4人家族が茣蓙を敷いてお弁当を食べていました。すると、その茣蓙から2メートルのところに鷺が立っていて動きません。私は、始めはこんなところに鳥の像が立っているのかと思い、近よってみると本物の鷺です。私は急いで、スマホに撮りました。そして、小さい橘橋を渡り、さらに朝霧橋を途中まで渡り、欄干から、水量豊かで、流れの速い宇治川をしばし見入ります。この川はいつ見ても水量豊かで、流れは速く、1000年も昔から変わることはありません。 宇治川を眺めていると、私はいつも2つの古典文学を思い瞑想にふけるのです。まずは平家物語の「宇治川の合戦」。この戦は木曾義仲と源義経が戦い、その時、義経側の家臣の佐々木信綱と梶原景季が先陣を争い、信綱が先に渡ります。この流れの速い川を馬の「いけづき」と「する墨」が渡る様はむね躍ります。 次に、時代は遡って、「源氏物語」の宇治十帖の浮舟の悲劇です。2人の男性に愛され、板挟みとなった浮舟の悩み、煩悩の深さ、後悔の果てにこの流れの速い川に入水しようと決心した浮舟を作者は見事に描いています。なお、浮舟は川には入らずに、精神錯乱して泣き、意識を失っているところを横川の僧都に助けられます。 15年ほど前のことです。私は友人と宇治の近くの三室戸寺へ紫陽花を見にいきました。そこで、寺の坂の中腹に「浮舟の墓」という小さい墓石を見つけました。浮舟は物語上の人物ですよね。誰かが可哀そうに思って建てたのでしょうか。(鈴木英子)    2023.5.15(6038) 五月も半ばとなりました。HP俳句会の〆切は今日午後9時です。まだの方間に合いますのでご応募くださいね! ジュニア俳句もご投句お待ちしています! 玉井さんから、ヤンマのヤゴと羽化の写真を送っていただきました。 生き物好きの玉井さんには虫からの「ここにいるよ」という発信が届くのではないかと思います。   糸とんぼ生まれてすぐのみどりの目 沢木欣一 昭和52年作 紙漉川おはぐろとんぼ早や出でし 細見綾子 昭和58年作 いずれも 【俳句アーカイブより】 皆様も季節の写真がありましたら 伊藤まで送ってくださいね。 (769678) 2023.5.13 夜(6037) 国枝さんから『俳壇』6月号の、河原地主宰に関する記事「私の本棚・私の一冊」(カラー写真付き)と伊吹嶺の入選者を教えていただきました。是非お読みください。富田さん入選おめでとうございます。 【トピックスNEWSはこちらから】 2023.5.13(6036) 愛知支部同人句会が開催されました。 私は午前の部ですが、帰宅時は雨が降っていました。土日の天気は予報通りでしたね。 先日、大垣の「芭蕉蛤塚忌全国俳句大会」のご案内をしました。皆様ふるってご投句ください。 今日は「熱田まつり献納俳句」募集要項をいただきました。 選者に田畑龍さん、俳句委員に河村仁誠さんが参加されます。 募集要項のチラシをいただきました。 リンクを貼りますのでこちらを読んで、ぜひご応募ください!! 【熱田まつり献納俳句募集要項】 6月5日(月)の熱田祭り当日に、境内の俳句受付に提出も出来ます。 締切は6月6日(火)必着 表彰式は6月18日(日)午後1時 私も何年か前に熱田まつりを見に行った折に、田畑さんにお会い出来ました。 今も選者でご活躍、嬉しいですね。   荒魂の社裏より黒揚羽 伊藤範子 (769543) 2023.5.11(6035) 今朝、千葉で震度5強の地震のニュースを目にしました。 先日、能登半島でも大変な地震で心痛めていましたが、関東地方にお住いの皆様、被害やお怪我はありませんか。 お見舞い申し上げます。今後1週間ほどはお気を付けください。皆様も地震への備えをご家族で確認してください。 2023.5.9(6034) 令和5年度 奥の細道むすびの地「大垣」  芭蕉蛤塚忌 全国俳句大会の案内がありました。 以下のリンクからご覧ださい。 大垣市のホームページにも公開されました。(5/10) 【芭蕉蛤塚忌俳句募集】 【芭蕉蛤塚忌全国俳句大会】 【応募要領】 【3句1組投句用紙】 【1編20句の部投句用紙】 俳人協会発行の季刊誌に 栗田顧問の記事が掲載されました。 滝ノ水公園を愛犬と1時間散歩をされるそうです。   先日半田の運河と酒の文化館に行ってきました。「國盛」の河東碧梧桐の書が飾ってあります。 (769172) 2023.5.4昼(6033) 横井美音さん 句集『加賀しぐれ』を上梓!!  この度、横井美音さんが、角川書店より句集『加賀しぐれ』を上梓されました。心よりお喜び申し上げます。 この度、横井美音さんが、角川書店より句集『加賀しぐれ』を上梓されました。心よりお喜び申し上げます。美音さんは、平成13年に「伊吹嶺」に入会し、栗田やすし先生、知立句会の下里美恵子さんに師事されました。 この句集は、平成14年から令和4年までの「伊吹嶺」に掲載された千余句の中から、河原地主宰が344句を選んだものです。 句集のカバー絵のかわいらしい人形は、美音さんが「中日文化センター」の人形教室で作られた桐塑人形です。 そして、句集名『加賀しぐれ』は、次の句から採られています。 綾子句碑訪へばまた遭ふ加賀しぐれ 令和2年 自選句 美音さんはいつもにこにこされていて、お会いするとほっとします。俳句も同じで、人の死に関わる句は悲しくまとめがちですが、美音さんは明るい季語を選び、それでいて素直で違和感のない句になっています。 日脚伸ぶ余命わづかの姉とゐて 平成15年 自選句 雛の日に集ひて姉の忌を修す 平成15年  散骨の話氷菓を食べながら 平成17年 自選句 散骨の話氷菓を食べながら 平成17年 自選句句集名となった俳句もそうですが、美音さんは細見綾子先生を慕っていて、綾子先生に関わる句が随所に見られます。 時雨傘たたみて拝す綾子句碑 平成19年 自選句 早春の影やはらかき女身仏 平成20年 鶏頭の種を袋に綾子の忌 令和3年 この句集には家族を詠んだ句が多くあります。特に句集の後半にご主人を詠んだ句が出てきます。ご夫婦が互いに思いやり、労う姿がそこにあります。 初生りの苺一粒夫と食ぶ 平成27年 煤逃げの夫買ひ来たり草団子 平成27年 梅古木咲しと夫のメール来る 平成13年 自選句 ★詳しい句集の紹介は【こちら】から (新井酔雪)(768756) 2023.5.4(6032) ゴールデンウィークも後半となりました。 京都句会の徒歩さん 男組の酔雪さん吟行記アップを有難うございました。 昨日は、西尾市東幡豆(合併により西尾市となりました)に潮干狩りに行きました。 ここ数年全く獲れないので、入漁料と引き換えのビニール袋(過去に2キロは入ると言われましたが)を 貰ったものの、漁場出入口に漁協の検閲はありませんでした。 獲れないことが分かっているので苦情を言われないようにしているのでしょう。 一色の魚市場で佐久島の浅蜊を買って帰りました。 浅蜊は獲れなくても子どもが獲った小さな蟹を海水に漬けて帰宅したら、赤ちゃんカニが生まれていてビックリしました。 親は3センチほど子は5ミリにも満たないくらいでした。さていつまで育つでしょうか?? 餌も買って来なくては。   慢房さんから 大きな庭のあるお宅の鯉のぼりの写真が届きました。 基地囲む青田青垣鯉幟 沢木欣一 昭和28年 梨畑に出て鯉のぼりあげゐたる 細見綾子 昭和59年 いずれも 【俳句アーカイブより】 (768717) 2023.5.3(6031) 昨日5月2日は京都句会でした。 晴天の中、滋賀県草津の本陣跡界隈を吟行しました。 東海道と中山道が出会う(というか別れる)場所にある、現存する最大級の本陣跡です。 今回は新しい人の参加があり、河原地主宰もお忙しい中昼食まで参加してくださり、賑やかな吟行となりました。 関札の墨の掠れや靑嵐 哲半 宿帳に土方の名や夏座敷 嘉代 春惜しむ近江の人は中座して 徒歩 天井川の跡とや初夏の風渡る 悦枝 関札の強き墨字や夏来たる 万里子 本陣の白砂踏みしむ天清和 佳子 酒倉の路地のからりと夏来る 秋麦 若葉照る左みのぢの道しるべ 英子 トンネルを抜けて湖国の雲雀笛 俊雄 桜蘂降るや地蔵にパック酒 英武    (松井徒歩) 2023.5.2 (6030) 男組in海上の森  国枝さんの声掛けで、4月23日(日)に瀬戸市の海上の森を吟行した。メンバーは、国枝隆生さん、安藤一紀さん、松原和嗣さん、小木曽春水さん、そして新井酔雪の5人である。 国枝さんの声掛けで、4月23日(日)に瀬戸市の海上の森を吟行した。メンバーは、国枝隆生さん、安藤一紀さん、松原和嗣さん、小木曽春水さん、そして新井酔雪の5人である。私にとって海上の森は2回目である。20年ぐらい前だろうか、まだ俳句をやる前に海上の森の自然観察の会に参加している。 愛知環状線の山口駅で降り、海上の森に向かう。しかし、道順の記憶もなく、案内板もない。スマホのマップを見ながら道をたどった。思いのほか遠く、駅から海上の森の入口である四ッ沢まで30分ほど掛かった。 四ッ沢までの海上川沿いの道は、高い木々が立ち並び、所々に山藤が這い上がって木の形に花を咲かせていた。 海上の里の入口に小さな祠があり馬頭観音に手を合わせた。すでに目鼻はなく、額の馬頭がわずかに膨らんで見えるだけだった。祠の脇に山躑躅がひそやかに咲いていた。 休憩所の里山サテライト(かたりべの家)で小休止。大師堂を覗く。小さなお大師の座像が数体据えられていた。天気が良く辺りは明るい。新緑に囲まれ、若葉がそよぎながら輝いていた。春というよりはもはや初夏の景である。電線に止まった燕がしきりに鳴いていた。 集合時間と集合場所をかたりべの家と決め、目的地である瀬戸大正池に向かう。木漏れ日の道が続き、鳥の声に交じって時々蛙の声が聞こえた。  瀬戸大正池は砂防池である。枯れた木立がすくっと立ち、なかなか良い眺めだ。ここで二手に分かれた。松原さんと小木曽さんは尾張が一望できる三角点を目指した。我々3人は、残り時間が少ないのでそのまま作句を続けた。すると、そこへハイカーのグループがやって来た。我々と同じぐらいの年代の人たちだ。その中の女性の1人が我々に近づいてきた。 瀬戸大正池は砂防池である。枯れた木立がすくっと立ち、なかなか良い眺めだ。ここで二手に分かれた。松原さんと小木曽さんは尾張が一望できる三角点を目指した。我々3人は、残り時間が少ないのでそのまま作句を続けた。すると、そこへハイカーのグループがやって来た。我々と同じぐらいの年代の人たちだ。その中の女性の1人が我々に近づいてきた。「何やっているの。へえ、俳句。じゃあ1句詠んでみて」 そんなに簡単に詠めたら苦労はないと、私は適当に返事をしていたが、国枝さんはさすがで、即興で虎杖の句を詠んだ。 時間になり、かたりべの家に集って帰路に着く。 句会は高蔵寺の居酒屋。5句投句、5句選、披講は各自で行った。国枝さんの1句1句丁寧な選評の後、それぞれが選評。新緑の中の吟行は気持ちよく、句会も楽しく、勉強になった。(新井酔雪)(768594)  山藤の朽木を登り色濃かり 国枝隆生 山藤の朽木を登り色濃かり 国枝隆生鶯や立枯れ残す池の端 安藤一紀 木下闇渡りて軋む丸木橋 松原和嗣 夏の川塞ぐ真白き砂防ダム 小木曽春水 砂防池までの木漏れ日遠蛙 新井酔雪   . 2023.5.1 (6029) *************************** 関東支部の令和5年4月同人句会は、4月23日にリモートで行いました。 句会の中では、Chat GPTが話題となっていることから、日本語文化が「間(ま)」を大切にしていること、そしてそれは俳句の「切れ」に繋がるなど、幅広い議論がありました。 自選の句を紹介します。 木の芽風足場の囲む観音堂 清 明  花の昼手縫ひの小物売るワゴン ジュン 土振るひ発掘調査風光る 滋 子 子の部屋の窓から泳ぐ鯉幟 あきを 鳥雲に観察小屋の小さき窓 一 成 春耕の畑に連呼や選挙カー 幸 子 子を寝かすママの寝息や春日差 切 子 雪形のうさぎ細身に吾妻山 とみお 霊前の座布団に猫春の燭 光 晴 彫り粗き未完の仁王花の冷 ひろ子 夕蛙下校を急ぐ水田べり 一 灯 ***************************   橋本ジュンさんから 関東支部同人句会の様子と名古屋城お堀端のの藤棚の写真を送っていただきました。 例年より藤の花も早く咲いているようですね。 (768465) 2023.4.29 (6028) +++『栗田やすし俳句鑑賞』俳句四季特別賞!!+++ うれしいお知らせです。昨年、栗田先生を中心に伊吹嶺の仲間で作り上げた 皆さまのご尽力の賜物と改めて感謝申し上げます。 伊吹嶺の仲間を代表して7月7日の表彰式に出席したく思います。 以下のURLをご参照ください。↓ 河原地英武 嬉しいニュースが主宰から届きました。 2023.4.28(6027) 『俳句』5月号に 荒川英之さんの「俳人協会評論賞」表彰カラー写真記事が掲載されました。 また 付録の「俳句手帖」に 国枝隆生さん 下里美恵子さん、髙柳杜士さんの句が紹介されました。 「令和俳壇」に 谷口千賀子さん 伊藤みつ子さんが入選しました。 おめでとうございます! 伊吹嶺関係の記事は国枝さんから送っていただきました。 【トピックスNEWSはこちらから】 メジャーリーグの大谷選手のチームで 今期ホームランを打った選手に兜を被せるパフォーマンスがありますね。 兜の製作技術のすばらしさを世界に発信でき、メーカーの社長さんが涙ぐむほど喜んでいらしたようです。 今年は家の兜を出してみました。転勤族だったので鎧は無しでした。 徳川の兜も下関に売っていたような気がするのですが、毛利の家紋のものです。 CSテレビで中日クラウンズ2日目1ホールの様子を見ました。解説者が中野選手を「上背もあり、将来楽しみな選手」と語っていました。今後ともご活躍ください!  2023.4.26(6026) +++++第二十八回内藤丈草を偲ぶ俳句大会 (伊吹嶺の入賞者)

〇大野鵠士先生特選句 大会の結果発表が届きました。 伊吹嶺関係分です。 皆様おめでとうございます! 皆様!27日から和合ゴルフコースで中日クラウンズが始まります。 この度中野一灯さんのお孫さんが出場するそうです。 石川遼選手が創設した賞を、受賞されたので 主催者推薦枠で出場されます。中野麟太朗さんです。 まだ学生さんですが、素晴らしいですね。ご注目ください。 2023.4.24(6025) 4月24日は牧野富太郎博士の誕生日です。(朝ドラで知りました) 生誕160年とのことです。文久2年、生麦事件が起こった年でした。 慢房さんからネモフィラの丘の写真を送っていただきました。国立ひたちなか公園です。 ネモフィラの和名は瑠璃唐草だそうです。菜の花の写真もご覧ください。写真の中で人が列なしていますね。 牧野博士はネモフィラを知っていたのでしょうか?   2023.4.23(6024) 今日は良い天気でしたね。 鶴舞の名古屋通信会館にて、俳人協会愛知支部の総会と懇親句会がありました。 総会の後、浅井民子氏(俳人協会評議員「帆」主宰)による、「俳句、大いなる恵み」の講演がありました。その後1句持参の懇親句会では、講師の浅井民子先生、栗田先生含め7名の選者による句会がありました。 大会入選賞に 栗田先生と 平松公代さんが入賞しました。  ★入選賞 灯台の小窓の十字鳥帰る 栗田やすし ★入選賞 青鷺の粗巣露はや城の松 平松公代 ★栗田やすし特選 青鷺の粗巣露はや城の松 平松公代 その他、伊吹嶺の参加の皆さんも名乗りをあげていました。 今年度は俳人協会環境セミナーとして 10月12日(木)に 「トンボロ干潟俳句大会」が開催されます。 ご予定に入れて、セミナーと句会を盛り上げましょう。 【トロボチ干潟俳句大会】 また秋季俳句大会は10月29日(日)に 刈谷にて開催されます。 多数ご参加ください。 鶴舞公園の薔薇が咲き始めていました。 薔薇の句といえば、NHK俳句の5月号テキストの 「巻頭名句」に 栗田先生の  バラ園のホースの水を天に放つ 栗田やすし の句がカラー頁に薔薇の写真と共に掲載 池田澄子氏鑑賞と紹介されました。 そら豆はまことに青き味したり 細見綾子 も、載っています。 HP俳句会の結果がアップされました。今月の最高点句は 菜の花や標小さき札所道 蝶子さん (福岡県) おめでとうございます。慢房さんの講評も併せてお読みください。 (767764) 2023.4.22(6023) 割山さんから美しい写真を送っていただきました。  +++++ 富山市神通川のハマダイコンです。 富山では神通川をはじめ、各地の河川沿いに ハマダイコンの大群落が見られます。 仕事の帰りに寄りました。 夕焼けに白く浮かび上がるハマダイコンと 風に吹かれ、 気持ちが安らぐ一日の終わりでした。 (割山勢津子) 夕焼と浜大根の群生、心いやされる実景を見てみたいものですね!有難うございました。 春雷を二三日して大根花 細見綾子 S16年作 大学の庭の大根花咲けり 沢木欣一 S21年作 【俳句アーカイブより】 2023.4.20(6022) おはようございます。今日は季節外れの暑さになるそうです。 国枝さんから『俳句四季』の入選をお知らせしていただきました。 おめでとうございます! 『俳句四季』2023年5月号より  「季語を詠む・水盤」で河原地主宰の一句 水盤の花旨さうに浮かびをり 河原地英武 「四季吟詠」入選 ★河原地英武選 秀逸 雪吊りのぎしと鳴きたる夜の静寂 河村仁誠 春の夢見しごとき笑み半跏仏 国枝隆生 初雪や白磁の影の青みたる 井上千保子 日の楯となりて切干干し上がる 富田範保 浮いてすぐ風の尖りに潜く鳰 久野和子 一湾のマリアに祈り漁始め 玉井美智子 蝶ネクタイ緩ぶ幼子クリスマス 廣中みなみ セーターのかたき網目や母恋し 伊藤みつ子 手の甲にためすクリーム日脚伸ぶ 竹内富美子  うつすらと落暉の色を白障子 荻野恵子 佳作 猫なむる庭の盥の初氷 福谷龍彦 初晴へ幾千の橅枝拡ぐ 奥山ひろ子 冬薔薇の赤きつぼみや子は七歳 金原峰子 濁声に鴉争ふ冬の空 貫名哲半 初乗は習ひ立てなるオートバイ 森靖子 山の辺の冬たんぽぽの丈短か 長崎マユミ 電線が千切れるほどの寒雀 水谷仁士 はつはるや瑠璃の小鉢に湯葉豆腐 鈴木英子 トピックスNewsはこちらからもご覧ください。 http://www.ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 近所のお店の花水木が綺麗でした。 雨上がりの緑地に著莪の花が群生していました。 2023.4.17(6021) 割山さんから富山城公園の花筏の写真を送っていただきました。  +++++ +++++富山城址公園のライトアップの様子です。

佐々成政や富山藩主前田家の

居城であった富山城。 この城跡が富山城址公園とし整備され、 市民の憩いの場となっています。 この日は堀に散った花筏をテーマに

撮影に行きました。 ときおり桜に舞い降りる白い鷺が、 城と調和し時代劇のようでした。 古に想いを馳せつつ撮影を楽しみました。 (割山勢津子) ばらばらに流れ着きたり花筏 沢木欣一 【俳句アーカイブより】 HP俳句会の投句一覧がアップされました。結果発表までしばらくお待ちください。 ジュニア俳句はいつでも募集しています。下記リンクの「投句フォーム」からどうぞ! 【ジュニア俳句はこちらから】 (767084) 2023.4.15 夜(6021)  『俳壇』5月号が届いたそうです。 今月の入選者は富田範保さんでした。 入選句はこちらからご覧ください。 http://www.ibukinet.jp/ibukinetopixnews.htm 国枝さんいつもお報せ有難うございます。 皆様も入選句情報は伊藤までお願いします。 2023.4.15(6020) 季節の花だより―嵯峨野吟行― 知立句会の鈴木英子です。 4月の半ばというのに野山は春と初夏の花が混在しています。庭木は躑躅が満開を過ぎ、卯の花や牡丹、それに藤の花などが咲いています。桜を始めほとんどの花が2週間くらい前倒しで咲いています。田畑の畔には可憐な雑草の小さい花が咲いています。  さて私は4月4日に大津の三井寺へ京都句会の吟行に行ってきました。桜は満開で息をのむ様な美しさでした。人出も程々でした。次の日に京都の嵯峨野へ1人吟行に行ってきました。 こちらは、まず天龍寺の庭に入りましたが、桜は遅かったですが、石楠花、三葉躑躅、山吹などがとてもきれいでした。寺の東出口近くの藪に筍が丁度良い具合に生えていたので、写真に撮りました。そして寺を出て、竹林を通るとなんと、そこは外人さんが溢れています。欧米人が多かったです。 そこをかき分けて進み、落柿舎へたどり着くと、その中の客は私の他は2人しかいません。ゆっくり休み、俳句を落柿舎のポストに投句して、近くにある去来の墓にお参りして、帰路につきました。 今年の桜は早々に咲き、早々に散ってしまいましたが、他の美しい花々がまだ見事ですよ。以上季節の花だよりでした。 (鈴木英子)(766847)    2023.4.13(6019) 俳人協会主催 第62回全国俳句大会の〆切は4月15日(土)消印有効です。 一般の方も投句・大会出席ができます。 栗田やすし顧問も選者のお一人です。 ふるってご応募ください。まだ間に合います。  詳細は下記のリンクをお読みください。投句用紙もダウンロードできます。 https://www.haijinkyokai.jp/event/post_611.html 名古屋でも黄砂の飛来を確認しました。 あまり歓迎されませんが、季語にもあるので何か一句作れたら良いですが?? 霾天を突き刺す鴟尾の竜の髭 沢木欣一 ボロボロの酸素魚雷や黄砂降る 栗田やすし 玉井さんのお宅で キアゲハが羽化したそうです。 暖かさに、外へ飛び出さなくては!と思ったかもしれませんね。 写真の右と左に、二頭が翅を伸ばしています。 翔つ形して初蝶の動かざる 内田陽子 2023.4.11(6018) 沢木先生の古里、富山にお住いの、割山さんから清らかな空気の満ちている 素敵な写真を送っていただきました。貴重な湿原もあるそうです。 +++++  ここは富山きときと空港の滑走路です。 羽田行きの出発便と残雪の立山連峰です。 飛行機の真上の平たい山は 立山連峰・弥陀ヶ原。 弥陀ヶ原はラムサール条約に登録された、 国際的にも貴重な湿原です。 快晴の空に立山連峰の残雪と、 青と白の機体が一体となり、 とても清々しい風景です。 (割山勢津子) 清明の冷え冷えとして空と土 沢木欣一 【俳句アーカイブより】 (766500) 2023.4.7(6017) 花散らす雨となりました。気温の変化にお気を付けください。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】

2023.4.4(6016) 今日4日は大和句会と同じ十周年の句会でした。 桜の盛りは過ぎたとはいえ、まだだまだ見ごたえ十分の三井寺を吟行しました。 仁王門での記念写真もそこそこに、思い思いの場所へ散って作句に専念しました。 今日は河原地主宰の参加もあり盛り上がった句会でありました。 春の闇音立てて湧く閼伽井水 哲半 うぐひすや密教の塔牢として 徒歩 鐘の音に応へ鶯声を張る 悦枝 春灯や墨痕しるき募金箱 万里子 経堂の波形格子花明り 佳子 さへづりや弁慶の鐘音もなし 秋麦 切株のしめり落花の五片ほど 英子 釈迦堂の敷居を越えず花の塵 英武   (松井徒歩) 2023.4.2(6015) 大和句会からメールがありました。 句会が発足して10年になるそうです。おめでとうございます。 天候に恵また吟行、とても良かったです。 大和句会が発足して、この4月で10年を迎えました。 お祝いに全員が揃い、地元の法隆寺、夢殿、中宮寺周辺を吟行しました。 お天気は絶好の晴天。 どこへ行っても桜の花は満開。 いつも見ている景色なのに、格別なものがありました。 (河村惠光)(765673)    2023.4.1(6014) 岡崎きらり案内!! 鹿勝川(かかつがわ)の庚申堂は、岡崎市鹿勝川町(旧額田地区)にあります。小さな堂ですが、国の重要文化財である兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)2躯が祀られています。山道に入りますので車で行くしかないのですが、道が狭いので軽自動車がよいでしょう。地図やナビは頼りにならないと思います。私は地元の人に聞きながらたどり着きました。関心のある方はご連絡ください。ご案内します。(新井酔雪) 4 鹿勝川の庚申堂  鹿勝川の庚申堂は、古くから地域の人々により、大切に守られてきた庚申信仰のお堂です。御本尊は青面金剛童子、その他、国の重要文化財である兜跋毘沙門天2躯が祀られています。また、江戸末期に歌人磯丸がこの堂に一時住んでいました。 鹿勝川の庚申堂は、古くから地域の人々により、大切に守られてきた庚申信仰のお堂です。御本尊は青面金剛童子、その他、国の重要文化財である兜跋毘沙門天2躯が祀られています。また、江戸末期に歌人磯丸がこの堂に一時住んでいました。 御本尊の青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)は行基作と伝えられています。男川の淵の猿堂渕猿岩と呼ばれていた岩の上の厨子に安置されていたものを、江戸時代初期の慶長年間、ここに堂を建てて移しました。 御本尊の青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)は行基作と伝えられています。男川の淵の猿堂渕猿岩と呼ばれていた岩の上の厨子に安置されていたものを、江戸時代初期の慶長年間、ここに堂を建てて移しました。青面金剛童子はインドの霊験あらたかな神です。青面金剛童子を庚申様と称するのは、日本に伝えられたのが庚申の日であったためといわれています。 庚申信仰は、庚申(かのえさる)の日に行われる行事で、元来は道教の三尸(さんし)の説に端を発しています。三尸というのは体内にいる虫で、庚申の夜に人が眠るのを見澄まして天に昇り、天帝にその人の罪を告げます。すると、天帝はその人を早死にさせるというのです。したがって、長生きするためには、その夜は眠らないで身を慎みます。村落社会では、仲間と共に徹夜する庚申講や庚申待(まち)といった形で定着して、江戸時代以降に盛んになりました。   祀られている兜跋毘沙門天2躯は国の重要文化財です。向かって右の毘沙門天は総高196.5cm像高172.3cm、向かって左は総高184.7 cm像高158.6cm。2躯とも頭から足元の地天女までの主要部は、桧材の一本造で、頭に宝冠をのせ、裾の長い体に密着した鎧を身につけ、眼は彫眼(彫った眼)です。両像とも本来両手に持つべき宝塔や戟(げき)は失われており、また当初は彩色が施されていたと思われます。そして、左の毘沙門天だけが、腹部に大ぶりの獅噛(しがみ)の帯を付けています。両像がどのような経緯で伝えられたかは、確実な史料がなく明らかではないですが、平安時代前期の作例として貴重です。 毘沙門天は単独のときの呼び名で、四天王が揃っているときは多聞天といいます。東方の持国天、南方の増長天、西方の広目天、北方の多聞天となっています。 兜跋毘沙門天は、毘沙門天の一類型で、中国西域の兜跋国(現トルファン)に現れ外敵を撃退したと伝えられています。そのときの戦装束の毘沙門天です。 この庚申堂は、江戸末期、歌人磯丸が一時住んでいたことから、磯丸庵とも呼ばれています。 糟谷磯丸は、三河国渥美郡伊良湖村(現・愛知県田原市伊良湖町)の貧しい漁師の家の長男として生まれました。(1764.6.2~1848.6.3) 磯丸は、母の病気全快を願い、伊良湖神社に日参するうちに参詣人の詠む和歌の不思議な響きに魅せられ、35歳にして歌の道を志しました。磯丸は、読み書きはできませんでしたが、生涯に数万首の歌を作ったといわれています。磯丸は近隣各地を行脚し、村人の求めに応じて、病を癒す歌、虫封じの歌などのいわゆるまじない歌を作りました。そのため現在、近隣各地にそうした歌が残されています。磯丸は旅を好み、渥美半島の対岸の知多半島や三河の各地をはじめ、新城の山奥や浜松、長野(三遠南信地域)、京都、伊勢、尾張、江戸を旅しました。同じ時代に生きた渡辺崋山とも天保4年(1833)に会ったという記録もあります。 毘沙門の宝冠に差す春日かな 酔雪 2023.3.31(6013)  国枝隆生さんからメールをいただきました。 国枝隆生さんからメールをいただきました。桜はどこも満開で、四日市市西村町の北勢中央公園も見事だったそうです。 晴天の今日、近くの北勢中央公園に出かけました。ここの公園のほぼ 80%がいろいろな桜で作られています。 ソメイヨシノ系はほぼ満開を過ぎて、今から散ろうとしている頃でした。 後ろは鈴鹿山系です。 撮った写真の一部をお送りします。 また、楓の花も咲き出しました。そのアップ写真も添えます。(国枝隆生)(765450)   2023.3.29(6012) 「伊吹嶺」4月号が届きました。 4月号から同人の作品は「風光集」と改まりました。また新同人競詠、新年俳句大会記など読み応えのある内容です。コロナも沈静化していく中、年度替わりで、社会は動いています。気がかりなのは収束しない戦争ですね。 WBC、スケート、高校野球と、スポーツを楽しめる(私は観るだけですが)国にいる環境を有難く思いながら、それぞれの日々を一歩ずつ進んでいきたいものですね。 花びらを追ふ花びらや夕桜 河原地英武  明日から家を空けるので、落書の記事がありましたら、酔雪さん宛てへお願いします。 2023.3.27(6011) 雨が降りましたが晴れ上がり、暖かくなりました。 桜はいつまで見ごろでしょうか。 『俳句』4月号に、河原地主宰が12句発表されました。 「菜の花忌」と題した12句です。そのうちの一句  助太刀の独逸の戦車菜の花忌 河原地英武 また俳人協会評論賞受賞の 荒川英之さんの「受賞のことば」が掲載されました。 また「令和俳壇」に 河村仁誠さん 加藤剛司さん 齊藤眞人さんが入選されました。 おめでとうございます。 【トピックスNEWSはこちらから】 ※トピックスNEWSの記載漏れがありましたらお知らせください。   慢房さんから 八重咲のクリスマスローズと、木瓜の花の生け垣の写真を送っていただきました。 有難うございます。 木瓜咲くや漱石拙を守るべく 夏目漱石 木瓜咲くや怠け教師として終る 栗田やすし (765137) 2023.3.25(6010) 橋本ジュンさんから関東支部同人句会の模様を送っていただきました。 桜も満開ですね!! 有難うございました。 *************************** 関東支部の令和5年3月同人句会は、3月19日にリモートで行いました。 栗田やすし先生、せつ子先生をお迎えして盛会となりました。  推敲の重要性を再認識した句会でした。 自選の句を紹介します。 格子戸の奥春色の千代紙屋 清 明 友の忌の山頂著し霧氷晴 ジュン 仏壇の母に老舗の桜餅 滋 子 春夕焼武蔵野の空朱鷺色に あきを 英訳句初音聞きつつ音読す 一 成 銘仙を着こなし案内雛の家 幸 子 生臭き猫の吐息や春の闇 切 子 春風に檜の香広ごる寺普請 とみお 囀りや朝日瞬く庭の木々 光 晴 背の子の触れて鈴鳴る吊し雛 ひろ子 雪解けの水解き放つ黒部ダム 一 灯 初燕ひるがへるたび風匂ふ せつ子 芽柳や銀座画廊の個展見に やすし ***************************   (764929) 2023.3.23(6009) 香嵐渓のカタクリの花  いぶきネットの皆様、知立句会の鈴木英子です。 いぶきネットの皆様、知立句会の鈴木英子です。3月20日のお天気の良い日に、香嵐渓に行って、カタクリの花を見てきました。 午前中、何気なくひとり吟行で香嵐渓にやってきました。駐車場に車を入れようとしたら、ほぼ満車でした。何とか駐車でき、「なんだこりゃあ、」とつぶやいて車を降りると、なんと「カタクリ」の花盛りでした。 そこで、私もすぐ目の前の飯盛山に上りました。蕾あり、花びらが反り繰り返った満開の花ありで見頃でした。素晴らしかったです。むらさき色の小さな花の群生が山一面に波を打ち、絶景でした。 スマホで写真を撮りましたので送ります。 山を下りてから、足助屋敷へ行って職人の皆様にお会いしました。 椿や早咲きの桜、三椏の花が満開でした。丁度鶯の鳴き声がしました。カタクリの開花は、桜開花が早いように1週間ぐらい早いと思います。のどかな一日でした。 物部(もののふ)の八十少女らが汲みまがふ寺井の上の堅香子の花 (萬葉集 巻十九 大伴家持)    2023.3.22夜(6008)  速報! 伊吹嶺秀句賞と新人賞決まる!! 昨日3月21日(火)に伊吹嶺秀句賞と新人賞の選考委員会が開催されました。 その結果を河原地主宰にご報告して、ご了承を得ました。 その後、主宰よりお二人にお伝えいただき、それぞれ以下のとおり決まりました。 ◇秀句賞 溝口洋子さん(チングルマ句会) 作品 ジーンズの裾をひと折り夏来たる (「伊吹嶺」2022年8月号掲載) ◇新人賞 菊地富士子さん(HAGURUMA句会) おめでとうございます。 2023.3.22(6007) 国枝さんから素敵な写真を送っていただきました。有難うございます! +++++ 今日、天気がよいので、三重県の菰野町へ出かけました。ここには国指定の天然記念物のシデコブシが自生しています。ここの谷間に数10本のシデコブシが群落地域です。 丁度今が満開でした。自然のままで観光地とはなっていません。 この谷間は立ち入り禁止で、一部近くから見えます。 その写真をお送りします。1枚はシデコブシと分かる近さの写真、もう1枚はその拡大写真です。 (隆生)   +++++ 【俳句アーカイブ】より 満開の辛夷見惜しみ海渡る 沢木欣一 昭和42年 前書「飴山実アメリカ留学へ」 鱒池のほとりに咲くは幣辛夷 細見綾子 平成2年 昨日は逆転勝利!劇的でしたね。大谷選手のガッツあふれる仕草で鼓舞する場面が印象的でした。 午前中は朝からテレビ応援です。 2023.3.20(6006) 国枝さんから月刊誌入選句の情報をいただきました。 「俳壇」「俳句四季」の4月号です。 「俳壇」に栗田先生が「名誉主宰作品競詠」を、 「俳句四季」に小島千鶴さんが作品8句を発表されました。  それぞれの一句ずつを紹介します。 厚切りの風呂吹大根師は遠し 栗田やすし しづかさの中に真白き冬牡丹 小島千鶴 入選句は「トピックスNEWS」に掲載しました。 入選の富田さん ゆうやさん 河村さん 奥山さん  野島さん 国枝さんおめでとうございます。 【トピックスNEWS】はこちらから 将棋の藤井聡太さんが棋王を奪取し六冠になりました。 次は名人戦ですね。2日制には特に強い藤井六冠、期待が膨らみます。 写真は2019年の上野東照宮「冬ぼたん展」の牡丹です。 2023.3.17(6005) HP俳句会の結果発表がありました。 今月も同点高点句が3名でした。また来月も多数ご応募お待ちしています。  講評は暫くお待ちください。 鎌を研ぐ後ろに春の来てゐたり 正憲さん(浜松市) 嫁ぐ娘の長き祈りや梅の宮 雪絵さん(前橋市) 蝶生るよぢれし肢をほどきつつ 椋本望生さん(堺市) 3月号のジュニア俳句特選は相川さんでした。おめでとうございます! テレビつけこたつで母が船をこぐ 相川喜美香さん 中二 写真はHP俳句会のアップを手掛けてくださっている、慢房さんから届いた木蓮です。 壮観ですね! 「いぶきネットの四季」「環境と俳句」のコーナーも担当者が毎月記事をアップしています。 こちらも写真とともに是非ご覧ください。 【いぶきネットの四季】 【環境コーナー】 WBC 侍ジャパンがいよいよマイアミへ!21日朝8時(日本時間)準決勝だそうです。楽しみですね。 2023.3.15夜(6004)  第37回俳人協会評論賞 受賞挨拶 この度は伝統ある俳人協会評論賞を賜りまして、お世話になった方々に心より御礼申し上げます。 栗田やすし先生、河原地英武先生のご指導と励まし、「伊吹嶺」において皆様と共に句作に励む日々の積み重ねが、実作・研究の両輪となっていることに勇気づけられています。 受賞作は、沢木先生の初学時代から戦後の社会性俳句までを論じたもので、作品の根底には人間への愛が多面的に存在していなければならないという沢木先生の言葉に、社会性俳句の本領があります。 引き続き研究を着実に進め、いつの日か欣一俳句の全体像を明らかにしたいと思います。 荒川英之 2023.3.11(6003) 今日は東北大震災から12年。仏教では13回忌になります。愛知同人句会では句会の前に黙祷をしました。 句会はいつもと同様に 河原地主宰、栗田顧問から、選評と選外句へも丁寧に感想をいただきました。 愛知同人句会次回は4月8日(土)会場はウィルあいちです。   令和5年 伊吹嶺俳句教室の9月までの場所と日程が決まりました。 幹事の久野和子さんから、教えていただきました。 会場が便利な栄で、曜日は水曜を中心に、公的な催物のある日に時々火曜日となっています。 場所 愛知芸術文化センター12階 時間 1時30分句会開始  日程 4月5日(水) 5月3日(水) 6月6日(火) 7月5日(水) 8月2日(水) 9月5日(火) ふるってご参加ください。 HP俳句会は15日〆切です。ジュニア俳句はいつでも受け付けています。 こちらもふるってご参加ください。 句会場の同じ建物(愛知県美術館)で岡本太郎展があり、最終日に近づいているので観覧しました。 写真も割合自由に撮れて(動画はNG)午前中に見学されたマユミさんからの写真を添付します。 慢房さんから 木瓜の花の写真も送っていただきました。とても花がよくついていて大きな木のようです。 春ですね。   (763565) 2023.3.9夜(6002) 山田万里子さんから京都句会のお知らせを頂きました。 三月七日、京都句会で伏見吟行と句会を行ないました。 先週までの余寒がうそのように、春らしいうららかな陽気でした。 近鉄の桃山御陵駅に集合し、徒歩二分の御香宮に参拝しました。ちょうどお宮参りの家族連れの一行が、若い宮司さんにご祈祷を受けておられる明るい春らしい風景を見ることができました。 その後長い大手筋商店街(もとは伏見城に出入りする一番重要な道)を通り竜馬通り(近くに寺田屋があるのでこじつけた名前)に折れて、寺田屋へと向かい、見学後その後そばの濠川ぞいの遊歩道を散策しました。 十石舟の運航を三月十九日に控えて運河を掃除しているとかで殆ど水量がなく、水面に映る酒蔵の板壁と白壁のコントラストを楽しめなかったことが残念です。あと二週間もすれば芽柳ももっと青々となり、桜もほころびはじめて絶好の季節となると思われます。 月桂冠大倉記念館では下戸の方には申し訳ないですが、試飲を楽しみ、昼食はすぐそばの鳥せいという酒蔵を改築した店で頂きました。リーズナブルでおいしく鶏肉OKの方でしたらおすすめです。その後区役所の会議室で句会を行ないました。 河原地先生、忽布さん、俊雄さん、徒歩さんがご都合で来られず、少し淋しい集まりとなりましたが季節もよくなったので、来月はもっと来て下さるといいですね。 今日の一句(通常句会) 清流に蕾の触るる猫柳 英子  蜆舟吃水ふかく戻りくる 恵光 蜆舟吃水ふかく戻りくる 恵光子猫来る新幹線に乗って来る 悦枝 顔白き鵜は降り立たず湖は春 秋麦 蔦芽吹く鎧戸あをき異人館 万里子 造影剤巡る熱さや彼岸寒 忽布 雲雀東風沖の船より歌謡曲 俊雄 母ゐればこその介護や花菜風 徒歩 鷹鳩と化し楼門に睦み合ふ 佳子 添付の写真は大倉酒造の記念館の中庭です。哲半さんに撮って頂きました。 2023.3.9(6001)  セクト・ポクリット「コンゲツノハイク」2023年3月分が掲載されました。 「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】 <2023年2月号(通巻296号)> 己が影引きずつてをり冬の蠅 河原地英武 格子越し雨を聞きゐる一葉忌 栗田やすし 地球儀を回せば軋む神の留守 加藤剛司 頭から乗り込むバスや夕時雨 伊藤範子 退職や案山子に着せる守衛服 井土栄 鯊釣りの針ブロックによく絡む 野村和甚 てのひらに弾ませて剝く冬林檎 高橋佳代 他結社の推薦句も読めます。下記リンクよりご覧ください。 https://sectpoclit.com/mois202303/ 写真は東京中野区の新井薬師(梅照院)のしだれ梅です。 7日の満月の写真はマユミさんから 教会のおぼろ月は剛司さんから送っていただきました。 藤井聡太竜王が、プレーオフで名人位挑戦者に決まりました。最年少名人獲得してほしいですね! WBC開幕です。大谷選手他メジャーリーガーの良い刺激を受けて全員野球で優勝です!   23.3.7 夜(6000) 速報 俳人協会総会にて荒川英之さん表彰!! 本日午後、東京にて俳人協会総会があり、「俳人協会評論賞」受賞の荒川英之さんが表彰されました。 荒川さん おめでとうございます!! 受賞者、河原地主宰、栗田顧問、荒川さん挨拶、参加者の集合写真などをご覧ください。      写真は廣中みなみさん、太田滋子さんから提供していただきました。 荒川さん表彰の良き日に 記事№6000となりました♪ 23.3.6(5999) 今日は啓蟄ですね。次第に暖かくなるようで嬉しいです。  先日俳句文学館が届きました。俳人協会評論賞の荒川英之さんの写真と記事を読み、 嬉しく、伊吹嶺の仲間として誇らしい気持ちになりました。 明日、東京で総会と表彰があります。 今日の「読売俳壇」 小澤實選に 加藤剛司さんの句が第二席で入選されました。 小澤先生の選評付きでした。おめでとうございます! 入選句は下記のリンクから入ってお読みください。 【トピックスNews】  修禅寺の蝋梅と 浄蓮の滝(滝を小さく写してしまいました) 伊豆吟行地の写真は 3月3日の記事のリンク先 【細見綾子・沢木欣一俳句アーカイブ】にも掲載があります。 上の方の水色のバーに、例えば「静岡」「伊豆」などと入力すると、 写真や関連する事柄や俳句を見ることができます。是非ご覧ください。 【俳句アーカイブはこちらから】 次回、この落書も6000回になります。 閲覧カウンターは一度リセットされているので、 開設当時から数えると、とても多くの方に見ていただいたということです。 今後ともどうぞ閲覧よろしくお願いします!! 23.3.4(5998) 媼集ひて源氏物語読む

23.3.3(5997) 雛祭りですね。子どもの幸せを願う行事です。近年は各地で雛人形を商店街に飾ったり、吊し雛を観光地に飾りますね。久しく飾っていないと、雛飾りを見ると幸せな気持ちになります。 2月26ー27日、沢木先生の足跡吟行会(伊豆)へ行ってきました。 お天気に恵まれ、伊豆の海の美しさを身をもって感じることができました。 係の皆様お世話になりました。 私が写した下田の日の出と石廊碕の海の写真をどうぞ。    吟行の前に、ネットで『細見綾子の百句』(ふらんす堂)を注文していました。 サブタイトルは「丹波人の矜持」。 著者は「風」同人を経て「りいの」創刊同人の山崎佑子さんです。 まだ読み始めたばかりですが、丹念に資料を基に執筆されています。 『沢木欣一の百句』とともに お手元に良い一冊と思います!! 【ふらんす堂のページ】 以前ご紹介しましたが この機会に 「細見綾子・沢木欣一俳句アーカイブ」もお気に入りに入れて是非ご覧ください。 【細見綾子・沢木欣一俳句アーカイブ】 (762787) 23.3.2(5996) 橋本ジュンさんから 同人句会についてお知らせしていただきました。 *************************** 関東支部の令和5年2月同人句会は、2月19日にリモートで行いました。  栗田やすし先生、せつ子先生をお迎えして盛会となりました。 沢木先生の足跡吟行で熱海・伊豆へ行ってきたばかりでしたので、 吟行句が多く投句されました。 吟行の重要さを確認するとともに、 的確な言葉で表現することの大切さを再認識した句会でした。 自選の句を紹介します。 雛飾る冠の緒を固く締め 清 明 せせらぎの輝きの中蕗のたう ジュン 春の昼ふつふつ煮詰むレモンジャム 滋 子 羽織りたる夫のチョッキや春寒し あきを 砂時計置いて春めく子の机 一 成 トラックの仮眠の窓に春日差す 幸 子 一湾に光零して春の月 切 子 撫牛の頭てかてか初天神 とみお 縺れ合ふ鳶と鴎や春岬 光 晴 出漁の水脈春暁の茜さす ひろ子 風光る海へ裾曳く鳥海山 一 灯 伊吹嶺の雲やはらかし欅の芽 せつ子 友の訃や白たんぽぽの返り花 やすし ***************************   国枝さんから 『俳句四季』『俳壇』3月号の記事と伊吹嶺関係の入選を報せていただきました。是非ご覧ください。 【トピックスNews】  俳句四季の記事 俳句四季の記事23.2.25(5995)  『俳句』3月号の入選です。 富田範保さんの推薦・加藤剛司さんの推薦と秀逸の作品が掲載されました。 おめでとうございます。下記リンクからご覧ください。 【トピックスNews】 ※記載漏れがありましたらお知らせください。 また他の月刊誌の入選情報がありましたら伊藤までお知らせください。 noriko22807@mediacat.ne.jp 23.2.23昼(5994) 今回は岡崎城の話です。  岡崎城というと徳川家康が生まれた城として有名です。そのため松平氏(徳河家康の旧名は松平元康)が建てた城と思われがちですが、そうではありません。岡崎城を建てたのは西郷稠頼(つぎより)です。西郷稠頼は、三河国守護仁木氏(につき)の守護代です。 岡崎城というと徳川家康が生まれた城として有名です。そのため松平氏(徳河家康の旧名は松平元康)が建てた城と思われがちですが、そうではありません。岡崎城を建てたのは西郷稠頼(つぎより)です。西郷稠頼は、三河国守護仁木氏(につき)の守護代です。ついでに仁木氏の説明をします。承久の乱で手柄を立てた足利義氏(源氏の流れをくむ足利三代目)は、三河の守護となりました。それを契機に足利一族が三河に入ってきました。現岡崎の仁木町入った足利は仁木氏を名乗りました。その他、岡崎の細川町、西尾の吉良町、今川町、一色町に入った足利一族は、それぞれ土地の名を姓としました。(新井酔雪)(762024) 3 岡崎城  岡崎城は、享徳元年(1452)から康正元年(1455)にかけて、三河守護代大草城主(現額田郡幸田町大草)、西郷稠頼により築かれました。この岡崎城には、築城に関して1つの伝説があります。 岡崎城は、享徳元年(1452)から康正元年(1455)にかけて、三河守護代大草城主(現額田郡幸田町大草)、西郷稠頼により築かれました。この岡崎城には、築城に関して1つの伝説があります。岡崎城が丘の頂に築かれる前、この丘は木が生い茂り昼でも暗く、丘全体が霧で覆われることも多かったため、霧降山と呼ばれていました。また、この丘の茂みの中に古井戸があって、この井戸には竜が棲んでいると伝えられていました。それで竜頭山とも呼ばれていました。 ところが築城の際に、この井戸を埋めてしまいました。その後、大災害が続き、築城工事は進みませんでした。井戸を埋めたことを竜神様が怒っていると考えた人々は、井戸を掘り起こし、お祀りすることにしました。すると、井戸の中から竜神が現れたのです。そして、「この井戸を埋めないで祀ると約束するならば、築城を許そう」と言って、消えました。  竜神との約束を守ると、順調に工事が進み、無事に岡崎城が完成しました。そのとき、竜が1人の乙女の姿となって天守に現われ、城主に告げました。「私はこの地に住む竜神で、私を鎮守の神として祀れば、この城を永く守護し繁栄させるであろう」と。そのとき、井戸の水が高く天に噴き出て、やがて竜神の身に注ぎ竜神は消えました。西郷稠頼は、この不思議に驚き、天守閣上に竜神を祀り、その加護を求めて城の名を竜ヶ城または竜城と称えました。 竜神との約束を守ると、順調に工事が進み、無事に岡崎城が完成しました。そのとき、竜が1人の乙女の姿となって天守に現われ、城主に告げました。「私はこの地に住む竜神で、私を鎮守の神として祀れば、この城を永く守護し繁栄させるであろう」と。そのとき、井戸の水が高く天に噴き出て、やがて竜神の身に注ぎ竜神は消えました。西郷稠頼は、この不思議に驚き、天守閣上に竜神を祀り、その加護を求めて城の名を竜ヶ城または竜城と称えました。また、岡崎城で徳川家康公が誕生した日の朝、岡崎城の上に黄金の竜が現れたという伝説もあります。この竜が棲んでいた井戸は、今でも天守閣と龍城神社(たつきじんじゃ)の間にあり、「竜の井」と呼ばれています。これらの伝説のため、岡崎には「竜」の文字を冠した土地や施設、団体の名が多くあります。また、校章のデザインにも取り入れられています。  岡崎城の築城後、70年ほどして家康公の祖父松平清康が西郷信貞を屈服させ入城しました。そして、家康公の父広忠が殺された後は、今川の勢力下におかれました。しかし、桶狭間の合戦後、家康公が再び入城し、家康公天下統一の拠点となったのです。家康公は永禄七年(1564)三河一向一揆をおさえ、城郭の整備を行ない、ほぼ全三河を平定しました。その後、信長と共に天下統一に向けて動き出します。 岡崎城の築城後、70年ほどして家康公の祖父松平清康が西郷信貞を屈服させ入城しました。そして、家康公の父広忠が殺された後は、今川の勢力下におかれました。しかし、桶狭間の合戦後、家康公が再び入城し、家康公天下統一の拠点となったのです。家康公は永禄七年(1564)三河一向一揆をおさえ、城郭の整備を行ない、ほぼ全三河を平定しました。その後、信長と共に天下統一に向けて動き出します。竜城の松を抜き出て鳥曇 酔雪 現在の岡崎城は、歴史資料館として市民に親しまれ、岡崎市の歴史文化の象徴となっています。岡崎城を含め岡崎公園には、様々な施設や歴史文化財が点在しています。下のアカウントをクリックしますと 岡崎公園のリーフレットが表示されます。 ↓ ↓ ↓ リーフレットA2 (okazaki-kanko.jp)   23.2.23(5993) 慢房さんからHP俳句会の結果発表がありました。講評も併せてお読みください。  今月の最高得点句は、次の5句でした。 麦青む農民一揆ありし里 康さん(東京) 一枚の葉書の重さ受験票 典子さん(赤磐市) 朝東風や白波尖る烏帽子岩 梦二さん(神奈川県) 春浅き草津の宿の湯もみ唄 佐藤けいさん(神奈川県) 寒晴やリュックに仕舞ふ朱印帳 石塚彩楓さん(埼玉県) 同点多数で副賞はお送りできませんが、来月もふるってご投句ください。 ジュニア俳句のご投句もお待ちしています。 2月号のジュニア俳句特選を紹介します。 猫の絵のカレンダー買う十二月 小五 伊山愛華さん おめでとうございます! 慢房さんから 季節の写真が届きました。 コブシの大木の花芽が透き通って白く輝いています。 イヌフグリは寒くなると花びらが閉じるそうです。   23.2.20夜(5992) 伊吹嶺ホームページのトップページの「HAIKU」のコーナーに次の新しいページを加えました。  ・栗田やすし百句 春の部(Spring) ・栗田やすし百句 春の部(Spring)・栗田やすし百句 夏の部(Summer) ・栗田やすし百句 秋の部(Autumn) ・栗田やすし百句 冬/新年の部(Winter/Ner Year) このページには、河原地主宰が英訳した栗田先生の俳句を掲載しています。主宰が足かけ11年、毎号4句ずつの英訳句を集めると508句になり、その中から栗田先生ご自身が100句を選び、さらに主宰が英訳を一部差し替えたものです。 最終的には各部とも25句ずつ掲載しますが、今現在は、12句ずつ掲載されています。 世界的に広まっている俳句です。日本語との違いをお楽しみください。(新井酔雪)(761688) *俳句のローマ書きはヘボン式を採用しました。 *俳句のローマ字書きで、「-」というハイフンが入っている場合があります。それは、次のような場合に入れました。 例 欣一忌=kin-ichiki ハイフンを入れないと、「きにちき」という読みになってしまいます。 *英訳の句は3行に分かち書きしてあります。その行の終りに「|」という縦線が入っている場合があります。これは、俳句の切れを表しています。 23.2.20(5991) 小鳥の記事を送ってくださった英子さんから、足助のおひな様の写真を送っていただきました。    【2023中馬のお雛様】 雛飾る昔廓の託老所 角田勝代 雛飾る部屋に一揆の手斧あと 鈴木真理子 三代の雛飾れり蔵屋敷 日野圭子 いずれも武藤さんの「いぶきネット歳時記抄」より (716616) 23.2.16(5990) 庭に来る小鳥たち いぶきネットの皆様、知立句会の鈴木英子です。  今回は、わが家の庭に来る小鳥たちについてお話をします。 今回は、わが家の庭に来る小鳥たちについてお話をします。昨年の12月に、春に続いてキジバトが巣組をして2羽の雛を孵し、無事巣立ったお話をしました。 鳩は、年に何度も卵を産み孵化させるそうで、現在も家の周りで、キジバトが鳴き交わして、巣作りの場所を探しています。しかし、今回は、我が家での巣作りはまず無理です。というのは、この3月に玄関の松の木を庭師さんに剪定してもらう予定です。私は鳩が巣作りをしないように見張っています。ちょっとかわいそうな気もしますが。 さて、立春も過ぎ、この時期、庭では木の実がほとんど食べ尽くされてしまいました。小鳥たちにとって、赤い木の実は美味しさと食べやすさによって、確実にランクがあります。まず千両、次に南天、3番目は万両とモチノキ、最後はピラカンサス。実がなくなると椿などの蕾も食べます。今この時期は万両が食べ尽くされています。 これらの実を食べる小鳥は、一番貪欲なのが、鵯、掛巣で、次にキジバト、メジロ、そして雀などです。  季語としては、鵯、掛巣は秋、メジロは夏、鶯は春、雀は無季と様々ですが、小鳥たちにとっては、人間が決めた季語にはお構いなく、食料のある所に出没するようです。 季語としては、鵯、掛巣は秋、メジロは夏、鶯は春、雀は無季と様々ですが、小鳥たちにとっては、人間が決めた季語にはお構いなく、食料のある所に出没するようです。今年の1月の終りころ、朝、私が2階のベランダで洗濯物を干していたところ、コンクリートの床に6センチぐらいの小さなメジロが、逃げることもなくうずくまっていました。どうしたのかなと思って、寄ってみました。そして、そのまま下の庭に逃がそうかと思いましたが、待てよ、怪我をしていると可哀そうだとも思って、タオルでくるんで、階下に降りて庭に逃がしました。すると元気よく躑躅の植え込みに飛んでいきました。仲間もいたようです。小さな体なのにメジロの体温の何と暖かかったこと。ひと安心です。 さて、我が家の庭では、春の暖かい日に鶯が来ます。一年おきくらいです。よく鳴いてくれます。その姿は木の葉に隠れてあまりよく見えませんが、よく見るとわかります。色は鶯色というのか、緑の暗い色で、鮮やかではありません。しかし味わいのある深緑色です・メジロは鮮やかな緑色でその違いはよくわかります。 小鳥の観察はひと時、心が休まります。 以上つぶやきでした。(鈴木英子)    23.2.15(5989) **************************** 伊吹嶺俳句教室 日時・会場変更のお知らせ 3月 3月8日(第2水曜日) 14時 句会開始 会場 愛知芸術文化センター12階 4月 4月5日(第1水曜日) 13時30分 句会開始 会場 愛知芸術文化センター12階 上記のように変更になりました。お間違えの無いようお願いいたします。 **************************** 23.2.14(5988) *************************** 2月13日に名古屋市東区にて名古屋東法人会合同研修会があり、河原地英武主宰が「初めての俳句 俳句事始」と題し講演をされました。 和歌を源流とした俳句の歴史、客観写生と伊吹嶺の目指す即物具象の俳句について 分かりやすくお話をされた後、春の名句をいくつかご紹介、解説をされました。 講演の最後に、参加者のほとんどが未経験者ながら即興の句会が行われ、全員が句作を体験しました。 句会終了後は、河原地主宰を交え、懇親会が行われ、各テーブルで俳句の話題で大変、盛りあがりました。俳句に興味を持たれた方が何人もおられたかと思います。  河原地英武主宰 入選句 玉酒をふくんでひざをくずす春 剣道のたたんと進む春の朝 初午や孫の頬張るりんご飴   (加藤剛司) (加藤剛司)*************************** 参加の皆様から写真掲載はご了承済みだそうです。 剛司さん有難うございました。 23.2.13(5987)  ***************************

熱海伊豆吟行(関東支部)

1)<走り湯から伊豆山神社へ>写真は、

走り湯から837段を登り切った伊豆山神社の境内です。 湧き出づる湯音高らか山笑ふ 泰二

吹き上ぐる湯の音響き春立てり 滋子  走り湯を出て首筋に春の風 幸子 水温む自販機に買ふ鯉の餌 杉子 2)<熱海梅園へ>写真は、梅園の出口にて。

地に触るる小さき一輪枝垂れ梅 杉子

ジャグラーが拍手をねだる梅の苑 ジュン 晋平の音符の石碑風光る 一成 春きざすうぐひす笛を吹きをれば 切子 白梅の空高々とジャグリング ひろ子 3)<伊豆高原・蓮着寺へ>写真は、蓮着寺の奥。 日蓮が流刑のために置き去りにされた  「俎板岩(まないたいわ)」が小さく見えます。 芽吹き山抜くれば海よ伊東線 ひろ子

荒岩の日蓮岬春の潮 泰二 蓮着寺小径にあまた落椿 ジュン 日蓮の流刑の岩や春怒涛 一成 藪椿落つる日蓮流罪の地 切子 4)<大室山へ。そしてジビエ料理>写真は、 大室山山頂付近。そしてジビエ(鹿肉)料理。 春の空大室山に三角点 滋子 春風に押されジビエの店に入る 幸子

****************************橋本ジュン

ジュンさん 足跡吟行好天で良かったですね、有難うございました。(760762) 23.2.11(5986) セクト・ポクリット「コンゲツノハイク」2023年2月分が掲載されました。  「伊吹嶺」(主宰=河原地英武)【1998年1月創刊・愛知県名古屋市】 <2023年1月号(通巻295号)> 星月夜ジェンダー論を学生と 河原地英武 秋の潮満ち来て海女の径かくす 栗田やすし 玉割りの雄叫びは白秋高し 市川あづき うそ寒や鼻腔いたぶる検査棒 加藤剛司 落葉掃く落葉の声を聞きながら 桐山久美子 ビー玉に透かして小さき秋の空 朝倉淳一 昼すぎて雨となりたり秋刀魚やく 菊山静枝 下記リンクもご覧ください。 https://sectpoclit.com/mois202302/ 写真は愛知同人句会(午前の部)の様子です。 23.2.9(5985)  今回は、岡崎市大平町の一里塚の話です。江戸日本橋から数えて80里目にあたる一里塚で、三河国(現在の愛知県東部)では10番目にあたる一里塚です。昭和12年に国の史跡に指定されました。 今回は、岡崎市大平町の一里塚の話です。江戸日本橋から数えて80里目にあたる一里塚で、三河国(現在の愛知県東部)では10番目にあたる一里塚です。昭和12年に国の史跡に指定されました。岡崎市内に築かれた一里塚は4か所です。東より順に、本宿(本宿町一里山)、藤川(藤川町一里山)、大平(大平町岡田)、矢作(矢作町矢作橋西詰)です。しかし、現在まで残っているのは、大平一里塚だけとなりました。(新井酔雪)(760344) 2 大平一里塚 慶長9年(1604)、江戸幕府によって五街道の制が定められました。五街道というのは、東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道のことで、江戸日本橋を起点としています。そして、1里(約4㎞)毎に、街道の両側には榎を植えた塚が築かれました。  一里塚は、道のりを示しているため旅人の目印となりました。そして、夏は旅人に木陰を与え、一時の憩いの場ともなりました。 一里塚は、道のりを示しているため旅人の目印となりました。そして、夏は旅人に木陰を与え、一時の憩いの場ともなりました。東海道の一里塚は、永井弥右衛門自元、本多佐太夫光重が奉行となり、公領は代官、私領は領主に造築を命じました。 大平一里塚は、当時、西大平を領していた本多重次(鬼作左)の長男成重が築いたとされています。 この大平一里塚も、昭和3年(1928)の道路改修のときに北側が取り壊され、南側の塚だけが残されました。当時、塚の大きさは5間四方(1間は約1.8m)ありましたが、現在は高さ2.4m、底部縦7.6m、横8.5mとなっています。 塚の中央には樹齢350年の榎が茂って、代表的な一里塚の景観を残していました。しかし、昭和28年(1953)の台風にあって倒れてしまいました。現在は2代目で、植えられた榎は勢よく伸びて、昔の風情を保っています。  塚の周囲の石垣も崩れて荒れていましたが、昭和45年(1970)、塚の周りに高さ1mの石垣を巡らせ、鎖で囲み、内部には玉石を敷きつめて整備されました。 塚の周囲の石垣も崩れて荒れていましたが、昭和45年(1970)、塚の周りに高さ1mの石垣を巡らせ、鎖で囲み、内部には玉石を敷きつめて整備されました。取り壊された北側の一里塚の跡地には、常夜灯とお堂ができています。お堂には地蔵尊と馬頭観音を祀られていますが、この地蔵尊は、元は馬をつなぐ石でした。 この大平の一里塚は、江戸時代には高札場とも、御使者場とも呼ばれていました。というのは、当時、南塚の前に石垣が積まれ柵が巡らしてありました。そして、そこへ高札(庶民への連絡板)を立てていました。それで高札場と言われていたのです。また、参勤交代で諸大名の通過がある度に、藩から使者をここに差し向けていました。そして、上りには北側、下りには南側に控えて、送迎の礼をさせていました。それで御使者場とも言われていたのです。  一里塚には、榎が植えられていますが、それには次のような逸話があります。街道整備の総奉行である大久保長安が、徳川家康に一里塚には何を植えたらよいかと尋ねます。長安が候補となる木をあれこれ挙げると、家康は別な木がよいという意味で、「余の木を植えよ」と答えました。それを榎と間違えたという説。もう1つ説があって、「良い木を植えよ」を聞き間違えて、榎にしたという説です。 どちらにしても、榎は、一里塚にはもってこいの樹種だと思います。榎は木偏に夏と書きますが、大きく広がった枝は木陰を提供し、夏の旅人にはまさに救いの木だったことでしょう。また、榎は根張りがよいため、塚を固め崩れにくくするそうで、その点でも、一里塚にはまさにうってつけだったのです。 初蝶や彫り文字太き一里塚 酔雪 23.2.3(5984) 岡崎きらり案内 再開!! 6年前まで、私はインターネット部の係として、岡崎のあれこれをこの落書に記事を寄せていました。その後、係が替わり、岡崎を紹介することはありませんでした。ところが、伊吹嶺25周年俳句大会で、愛知支部新年俳句大会でも、できたらまた読みたいと声を掛けられました。 そこで岡崎の紹介を再開することにしました。以前の記事と重複することがあるかもしれませんが、岡崎が選定している観光きらり百選に沿って不定期に紹介していきます。 よろしくお願いいたします。(新井酔雪)(759808) 1 大岡越前守陣屋跡 「大岡裁き」として有名な大岡越前守忠相は、町奉行のあと元文元年(1736)に寺社奉行に昇進しました。寺社  奉行は大名がなる役職で、忠相は1920石の旗本であり、1万石ありませんでした。1万石以上ないと大名とはいえないので、西大平藩(現岡崎市大平町)を加増され、藩主そして大名になりました。(町奉行が大名になったのは忠相ただ1人) 奉行は大名がなる役職で、忠相は1920石の旗本であり、1万石ありませんでした。1万石以上ないと大名とはいえないので、西大平藩(現岡崎市大平町)を加増され、藩主そして大名になりました。(町奉行が大名になったのは忠相ただ1人)以来明治まで、ここ岡崎市大平町に西大平藩主である大岡家の陣屋(藩主の住居兼役所)が置かれていました。忠相は江戸住まいで参勤交代がなく、一度も岡崎を訪れていません。それでも領民には慕われていたそうです。 忠相は、享保2年(1717)に和歌山藩主徳川吉宗が8代将軍になると、江戸町奉行に登用されました。そして、享保の改革が吉宗によって始められると、19年という長い間、その政務に携わりました。乱れた裁判の立て直し、いろは四十七組町火消の設立、小石川養生所の開設、江戸民政の安定、新田開発、酒匂川の築堤などに尽力しました。  江戸時代の町奉行といえば、今の都知事と警視総監、さらに裁判長を兼ねたような役職で、そんなにしょっちゅう裁判の現場に立ち会えるほど暇ではありません。実際の事件処理は、奉行所の与力が行っていました。 江戸時代の町奉行といえば、今の都知事と警視総監、さらに裁判長を兼ねたような役職で、そんなにしょっちゅう裁判の現場に立ち会えるほど暇ではありません。実際の事件処理は、奉行所の与力が行っていました。テレビでおなじみの「大岡裁き」は、「白子屋お熊事件」以外はすべて創作です。同時代から後年にかけて創作され、「大岡裁き」は写本や講談で人々に広まりました。それだけ忠相は名奉行だったと言えます。しかし、まったく裁判に関わらなかったわけではありません。時折、お白州に出て裁判を行うこともありました。そのときは、下手人の顔を一切見ずに、毛抜きで髭を抜いていました。下手人の顔を見ると、人相で判断してしまい、誤審をしてしまう可能性があります。それを避けるためだったということが記録に残っています。 寒空や陣屋に響く砂利の音 酔雪    23.1.31(5983) 富田範保さんが句集『鮑海女』を上梓!! この度、伊吹嶺同人の富田範保さんが ふらんす堂より第1句集『鮑海女』を上梓されました。 心よりお喜び申し上げます。  この句集には海辺の風景や島の暮らしを詠んだ句が多く見受けられます。中でも海女さんを詠んだ句が多く、句集名となった「鮑海女」の句は5句あります。そのうちの3句を紹介します。 この句集には海辺の風景や島の暮らしを詠んだ句が多く見受けられます。中でも海女さんを詠んだ句が多く、句集名となった「鮑海女」の句は5句あります。そのうちの3句を紹介します。鮑海女夫の手を借り脱ぐ磯着 平成19年 桶に寄り息整ふる鮑海女 平成20年 海を出て雨を厭ひぬ鮑海女 平成21年 写生句というと見たままを句にするとよく言われますが、作者の写生句は一味違います。富田さんは、句に詠む対象を一度ご自身の中に取り入れて、感受性というフィルターを通して出てきたものを写生句としてまとめている気がします。 菜の花の蝶と化すには風足らず 平成7年 踏まれたる邪鬼の呻きや春寒し 平成17年 散る力さへ失せにけり冬桜 平成25年 この句集には、比喩を使った句が多く見られます。比喩は対象物を端的に表現し、それでいて飛躍があります。その飛躍が作者の写生につながっています。 忘却のごと綿虫の消えにけり 平成3年 絵巻まくごとく金魚の糶られけり 平成15年  蛇泳ぐ水のほつれを縫ふごとく 平成19年 蛇泳ぐ水のほつれを縫ふごとく 平成19年その他、この句集に多く見られる表現技法にリフレインがあります。対句表現の調べはとても心地良いのですが、それだけではありません。対象の写生を深めたり、多面的にしたりしています。 寒天を干して日の楯風の楯 平成10年 水を押し水を曳きゆく代掻機 平成11年 くちなしの咲く今日の色昨日の色 平成13年 最後に句集の帯に載っている自選10選句のうちの5句を紹介します。 青き踏み十七文字を反芻す 平成4年 紫蘇揉みて生命線のまだ確か 平成10年 母の日やしばし天地に棲み分れ 平成15年 今生は色即是空紅葉散る 平成15年 人麻呂に座を一つ空け月の宴 平成16年 ★詳しい内容や購入希望のある方は【こちら】をクリックしてください。(新井酔雪)(759536) 23.1.30夕(5982) 速報 荒川英之編集長の著書が俳人協会評論賞を受賞!! 皆様へ朗報があります。 我らが編集長・荒川英之さんのご著書『沢木欣一 十七文字の燃焼』(翰林書房)が第37回俳人協会評論賞を受賞しました。28日に発表されたばかりです。 かつて沢木欣一先生、栗田やすし先生も受賞された賞で、たいへん名誉ある賞です。しかも40代半ばでの受賞はかなり異例と思います。  独創的で充実した内容がそれだけ高く評価されたということでしょう。 荒川英之編集長、ご受賞おめでとうございます。 『沢木欣一 十七文字の燃焼』 四/六判上製 317頁 ・第1章 俳句の文芸性 ・第2章 欣一の初学時代・「寒雷」時代 ・第3章 欣一の社会性俳句時代 ・第4章 欣一の俳句鑑賞(付解題)沢木欣一年譜 購入をお求めの方は、次のようにお願いします。 お申込み先:翰林書房 http://kanrin.co.jp/ 〒151-0071 東京都渋谷区本町1-4-16 初台ガイアビル4F TEL 03-6276-0633 FAX 03-6276-0634 ★次のアドレスクリックすると翰林書房の『沢木欣一 十七文字の燃焼』の詳細ページへ移動します。 http://kanrin.co.jp/book/04_202205_sawaki.php 23.1.30(5981) +++++俳人協会第62回全国俳句大会ご案内+++++ 栗田やすし先生も選者のお一人です。 2句1組 投句料1組1000円 何組でも応募できます。 俳人協会員以外の一般の方も投句できます。 下記のリンクの「投句用紙はこちら」から 用紙をダウンロード出来ます。印刷してご利用ください。 【俳人協会俳句大会のお知らせはこちらから】 +++++愛知同人句会 会場お知らせ+++++ 昨年12月に句会にてお知らせがありましたが、念のため。2月から5月までの会場です。 2月11日(土)「ウィル愛知」会議室4(3階) 3月11日(土)芸文センター12階 4月8日 (土)「ウィル愛知」か一室4(3階) 5月13日(土)芸文センター12階 午前の部 9時30分から 午後の部 1時30分から始まります。 よろしくお願いします。 右肩関節炎が治らず、右腕まで痛みが広がりました。痛み止めを服用しながら通院しています。 すみませんがしばらく私の落書はお休みさせていただきます。 記事がありましたら、新井酔雪さんへお送りください。どうぞよろしくお願いいたします。 伊藤範子 23.1.28(5980)  橋本ジュンさんから 関東支部同人会のリモート句会を報告していただきました。 富士山の写真もいつも有難うございます。シルエットが綺麗ですね。 *************************** 関東支部の令和5年初句会1月同人句会は、1月22日にリモートで行いました。 1月20日大寒直後の日曜ということもあり、新年・寒中らしい句が並びました。 本年もどうぞよろしくお願いします。 自選の句を紹介します。 凍る湖片足立ちの鴨眠る 清 明 冬うらら泣かず転ばず一升餅 ジュン ピアノ弾く師の指見つむ初稽古 滋 子 黄色めきミモザの梢挙りたつ あきを 白湯滾る和紙工房の大火鉢 一 成 鴨の池日曜画家が絵の具溶く 幸 子 冴ゆる夜や遺影の父の泣きぼくろ 切 子 日溜りのゴリラ眺めて日向ぼこ とみお 鴨の水脈石灯籠の影崩す 光 晴 開き初む芭蕉稲荷の寒桜 ひろ子 ランプの灯一升瓶立て雪に酌む 一 灯 *************************** 橋本ジュン   この1週間多くの方に閲覧していただき有難うございました。 759000 を見届ける間もなく759180となりました。 (☆NORIKO☆)(759180) 23.1.27(5979)  割山さんから水仙の写真を送っていただきました。 +++++ 越前海岸の水仙です。 淡路島、房総半島とともに日本水仙の三大群生地のひとつです。 雪が積もっても折れず、曲がっても雪がとければ起き上がり、 茎が太く凛としています。 越前水仙は甘くて爽やかな香りです。 少女の時に初めて買った香水のように。 割山勢津子+++++ 富山の寒波、積雪は大丈夫でしたか? 水仙は大好きな花のひとつです。 有難うございました。 別名「雪中花」というそうですね。 この写真からも香りが伝わってくるようです。 荒海へ水仙の花なだれ咲く 大平敏子『伊吹嶺季寄せ』より ☆「伊吹嶺」創刊25周年記念「沢木欣一先生の足跡を訪ねて」 2月26日(日)~27日(月)に 伊豆地方一泊吟行が企画されています。 「伊吹嶺」1月号 215頁に掲載されています。皆様ぜひご参加ください。 (☆NORIKO☆) 23.1.26(5978) 『俳句四季』2月号の記事について、国枝さんが「伊吹嶺」関係を紹介してくださいました。  先ず1月号、2月号の連続企画特集として<俳句の未来予測>の記事に 荒川英之編集長が、執筆しておられます。 「四季吟詠」には多くの入選がありました。 ☆河原地英武選 秀逸 国引きのごと筏引く日焼顔 富田範保 観念の猫へ点滴暮の秋 鈴木英子 鬼の子の影の大きく映りけり 大島知津 艶やかな林檎を予後の妻に買ふ 国枝隆生  霊場の土の乾きに青蜥蜴 奥山ひろ子 霊場の土の乾きに青蜥蜴 奥山ひろ子折鶴の入りし菓子箱敬老日 伊藤みつ子 船着きに海人話し込む野分雲 野島秀子 秋晴や隣もふとん叩く音 森靖子 佳作 木戸押して父に買ひ来し濁酒 横井美音 月代や付箋の多き旅の本 岡田佳子 色変へぬ松や如庵の躙り口 久野和子 有明の月や牛舎の静まれる 貫名哲半 固閉ざす一揆の寺の白障子 長崎マユミ 降り晴れの気まぐれ二百十日かな 服部鏡子 試歩の母佇む先に野紺菊 安藤一紀  カノン弾く少女のドレスさやけしや 廣中みなみ カノン弾く少女のドレスさやけしや 廣中みなみ ☆尾池和夫選 佳作 野仏の裳裾となりし草紅葉 石橋忽布 特集で荒川さんは東日本大震災、新型コロナ、ウクライナ侵攻を詠むことが 現代の社会性俳句だと述べています。 国枝さんも「伊吹嶺」誌の「現代俳句評」で取り上げていらっしゃいました。 夏に入る自粛つづきの無精髭 栗田やすし「伊吹嶺」現代俳句評 令和2年10月号

皆様ぜひお読みください。(それぞれの該当年月をご覧ください) 23.1.25(5977) 23.1.22(5976) 23.1.21(5975) 23.1.19 夜(5974) 23.1.18(5973) 23.1.17(5972) 皆様「気嵐」をご存じですか。

日が昇ると同時に、もうもうとした霧、

撮影の日、この時を待って氷見にお出かけになっていたのですね。 23.1.16(5971) 『俳壇』2月号から伊吹嶺関係をご紹介します。

鎧着て見得切る笑顔七五三 加藤ゆうや

(☆NORIKO☆) 23.1.15(5970)

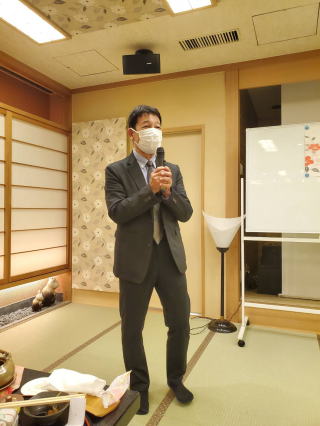

1月14日関西支部新年大会が京都の松井本館に於いて行いました。

久しぶりのリアルの新年大会は河原地英武主宰をお招きし、関西以外からのゲスト9名の参加もあり

主宰の特選は 川端俊雄さん【日輪のぐんぐん上る初比叡】

主宰の色紙は【紐きつく締めたる独楽を手の内に】

高得点句は

母の掌が背にあるやうな日向ぼこ 山田万里子

伐る前の樹へ一礼す斧初め 川端俊雄

初の字の空書きの子や筆始 余力悦子

二部は藤田岳人さんのサックス演奏あり

写真は関西支部のカメラマン 杉本昌弘さん撮影です

主宰と特選の川端俊雄さん 杉本昌弘さん 23.1.12(5969)

諏訪町(すわまち)は、「おわら風の盆」が

開催される八尾町の地区の一つです。 「風の盆」は秋の季語になっています。 日本の道100選の一つにもなっています。 統一された家屋と石畳、そこに雪が積もれば厳しく、 美しい景色となります。

割山勢津子+++++

23.1.9(5966) 23.1.7(5965) +++++陰の花水仙

いぶきネットの皆様知立句会の鈴木英子です。

池坊の伝書には「陰の花水仙に限る。賞美すべき花なり。」とあります。「陰(冬)の花は何といっても水仙に限る。その美しさは何にも勝る。」という意味です。現代と違って、冬は花が乏しい。寒さの中で清澄で可憐な花を咲かせる水仙は梅の花と共に重宝

池坊の花型は生花、立花、自由花とありますが、生花は植物をよく観察して、その出生を生かし、理想的な形に活けます。その際、原則として、立てること(水際から1寸5分)ぐらい真直ぐに立てる。全体の構成を、真(7)そえ(5)体(3)の比率にする

さて水仙に戻りますが、水仙は白い清楚な花の美しさもさることながら、葉のまっすぐで程よくねじれた美しさを生かしていけます。二本活けと三本活けがありますが、二本活けはその清楚な美しさを生かすべく竹筒の花器に青竹の井桁で活けます。

水仙には白根(袴)が根元についていますが、その袴を外して、真と体の2本の程よい長さにして袴をはめなおします。これが至難の業で何十年やっていても難しく、やっとこの頃すらすらできる様になりました。そえ(副)は真の外側の葉をつかいます。

水仙二本活け三本活けは寒中に活けるものであって、木物の根〆や立花のあしらい、水仙一色の立花は立春が過ぎてからさすものとされています。ただしお稽古や花展はこの限りではありません。

いろいろ述べましたが、池坊では「専応口伝」1523年から500年になりますがその魅力は衰えません。私は伝統の花とシュールな自由花の魅力に逆らえず、老身を奮い立たせて京都の学校に通っています。 (鈴木英子)

英子さん有難うございました。おめでたい軸とともに写真を送っていただきました。 23.1.5(5964) 23.1.3 夜(5963) 23.1.3(5962) 23.1.1元朝(5961) 「伊吹嶺」の皆様へ 明けましておめでとうございます!  平成10年1月に創刊された「伊吹嶺」は、この1月にめでたく満25周年を迎えることができました。これもひとえに「伊吹嶺」を支えてくださる皆様一人一人の熱意とご尽力のおかげと深く感謝しております。 わたしも発刊時の理念を忘れることなく、俳句の固有性を追求し、会員の皆様とともに新しい一歩を踏み出してゆきたいと思います。 新春にあたって皆様のご多幸とご健吟をお祈りしております。 「伊吹嶺」主宰 河原地英武 令和5年 元旦 23.1.1未明(5960)

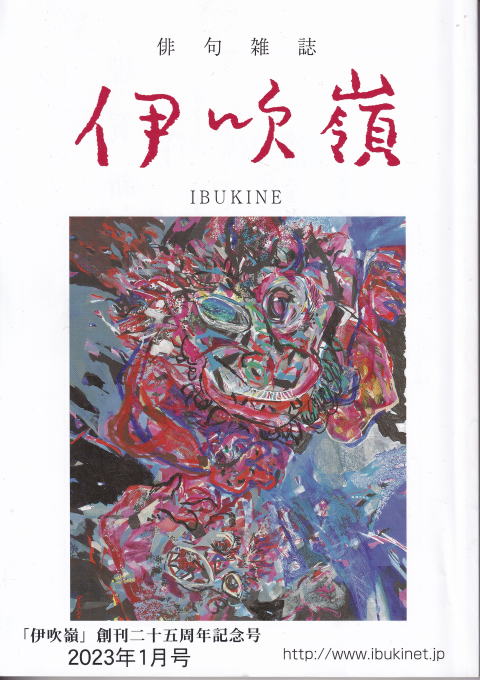

皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。そして、皆様のご健吟を心よりお祈り申し上げます。 さて、伊吹嶺会員の皆さん、HP句会に投句していただいている皆さん、いぶきネット句会・葵ネット句会の皆さん、今年もご支援をよろしくお願いいたします。 昨年も日々多くの方に、この伊吹嶺のホームページを閲覧していただいています。数にして1日あたり約110件のアクセスをいただいています。大変嬉しく思います。 俳誌「伊吹嶺」は、創刊されてから25年がたちました。節目となる伊吹嶺25周年記念俳句大会は、10月29日(土)、名古屋栄駅近くのホテル名古屋ガーデンパレスにおいて、盛大に行われました。3年ぶりの応募による大会参加で、会員と同人を合わせて131名の参加がありました。久しぶりの顔合わせに皆さん笑顔が絶えませんでした。 記念講演会は、澤俳句会主宰の小澤實先生による演題「やすし、英武 近詠の秀句」でした。栗田先生、河原地先生の詠まれた句をもとに、両先生の生活の様子やお人柄、考えなどを紐解くとても面白い講演でした。 ここ2、3年、コロナ禍のため、伊吹嶺の様々な行事が延期または中止となりました。今年もコロナ禍の影響はあるかと思いますが、それでも世の中は規制緩和の流れにあります。延び延びになっていたインターネット部主催のオフ句会(吟行)を、今年こそ何とか開催したいと考えています。計画が固まりましたら、皆様にご案内いたしますので、ご参加をよろしくお願いします。また、伊吹嶺の周年記念に合わせて発刊している「合同句集 IBKINETⅢ」も発行したいと考えています。 伊吹嶺のホームページは、創刊より25年間広告塔の役割を務めてきました。それはこれからも変わりはありません。 創刊当時は、ホームページを併設している俳句結社はほとんどありませんでしたが、今ではどの結社もホームページを開いています。しかし、伊吹嶺ほど多彩なホームページはありません。HP句会といぶきネット句会の2つの句会、伊吹嶺ジュニア俳句、俳日和、伊吹嶺落書、いぶきネットの四季、環境コーナーなどの各コーナーなどなど。各コーナーとも大体月に1度更新しています。そして、伊吹嶺落書は、ほぼ毎日更新され現在5959回に達しています。また、ホームページのスライドショーは年頭に更新しています。蕗の薹、蛍、鶏頭、柚子の写真は、沢木欣一先生、細見綾子先生、栗田やすし先生の句にちなんだ写真です。 なお、この度いぶきネット句会の規約を改定しました。これまでいぶきネット句会は、句会に所属している伊吹嶺会員の方は参加できませんでした。今年からは、同人でなければ句会に所属していても参加できるようになりました。ご希望の方は、お問い合わせからご連絡ください。 インターネット部のメンバーは、3人の方が昨年12月をもって退部し、2人の方がこの1月から部員となりました。部内の係の移動もありますが、これまでどおり各係が協力し合って、伊吹嶺のホームページを運営してまいります。今年も皆さんのご支援をお願いするとともに、インターネット部員一同、誠心誠意務めを果たして参りますので、よろしくお願いいたします。(新井酔雪)

|

||||||||

|

||||||||

この句集は、平成

この句集は、平成 島唄に児が踊り出す春の宵 平成

島唄に児が踊り出す春の宵 平成

いぶきネットの皆様知立句会の鈴木英子です。

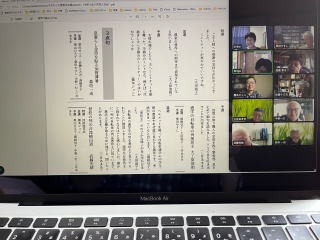

いぶきネットの皆様知立句会の鈴木英子です。 「源氏の会」は、夕霧の巻、「むらさき」はあげまきの巻(宇治十帖の薫が登場)を読んでいます。参加者は、平均年齢

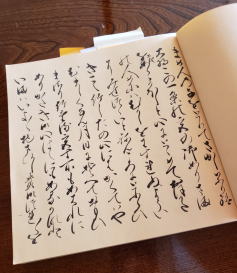

「源氏の会」は、夕霧の巻、「むらさき」はあげまきの巻(宇治十帖の薫が登場)を読んでいます。参加者は、平均年齢 またこの写本が読みづらく、当て字が多く書きなぐってあるので、活字本を脇に置いて読み進めていきます。本を書き写す人も、膨大な源氏を書き写すには丁寧には書いておられないかもしれません。妙な所に感心し納得してしまいます。

またこの写本が読みづらく、当て字が多く書きなぐってあるので、活字本を脇に置いて読み進めていきます。本を書き写す人も、膨大な源氏を書き写すには丁寧には書いておられないかもしれません。妙な所に感心し納得してしまいます。